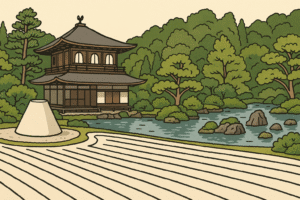

銀閣寺は「銀色じゃないの?」と驚かれることも多いお寺。

でも実は、その静けさと美しさに魅了される人が後を絶ちません。

この記事では、修学旅行で訪れる人に向けて、銀閣寺の見どころや歴史、ちょっとした豆知識をわかりやすくご紹介。

拝観前に読めば、旅がもっと楽しくなりますよ!

銀閣寺を訪れる前に知っておきたい!歴史と背景を簡単に解説

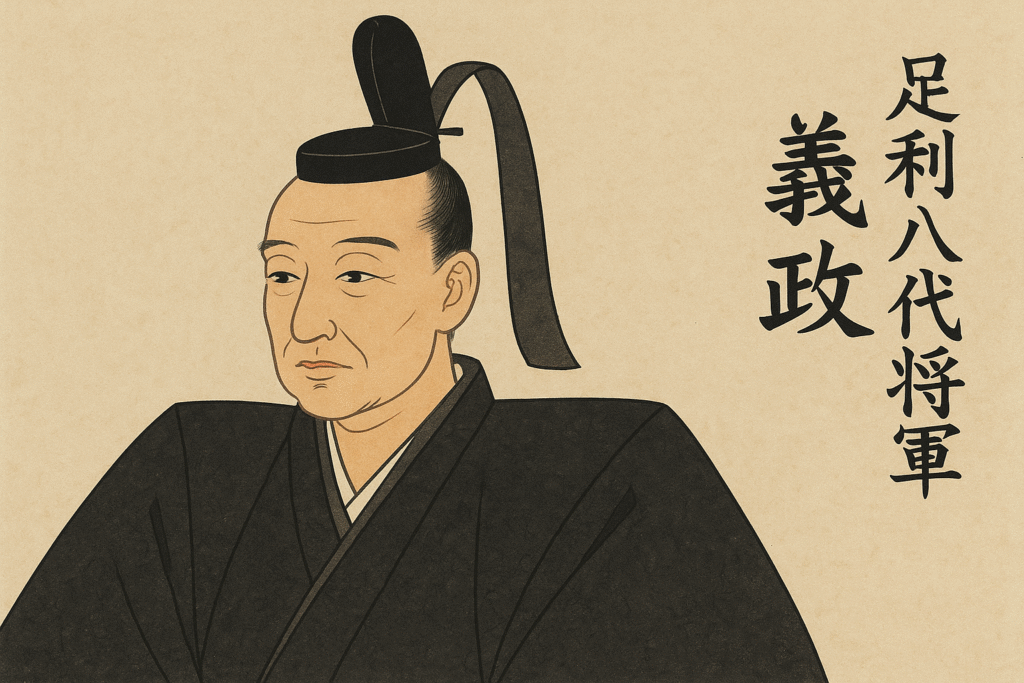

銀閣寺の正式名称は「東山慈照寺(とうざんじしょうじ)」といい、室町時代の将軍・足利義政(あしかが よしまさ)が建立を始めたお寺です。

義政は室町幕府の第8代将軍でしたが、政争や応仁の乱によって政治の世界に疲れ果て、晩年は東山のこの地で静かに過ごすことを望みました。

そんな義政が、自らの理想とする美を形にしたのが銀閣寺なのです。

銀閣寺というと、金閣寺のように「銀色に輝くお寺?」と思いがちですが、実際には銀箔は貼られていません。

しかしこの「貼られなかった銀」が、むしろ銀閣寺の“侘び寂び”を象徴する存在となっています。

また、銀閣寺はただの個人の隠居所ではなく、日本文化に大きな影響を与えた「東山文化」の発信地でもありました。

書院造、庭園、茶の湯、華道など、今に伝わる和の美意識のルーツがここにあるのです。

こうした背景を知った上で銀閣寺を見てみると、ただの「地味な木造建築」ではなく、「義政が残そうとした美の結晶」として感じられるかもしれません。

それではここから、そんな銀閣寺で実際にチェックしておきたい見どころを紹介していきます!

銀閣寺の見どころ!修学旅行生必見!!おすすめ5選!!

銀閣(観音堂)

足利八代将軍義政が53歳のときに銀閣を建て始めますが、完成間近で亡くなってしまうという悲しいエピソードが残っています。

銀泊は義政の政治力がなかったことから、資金が集まらず銀泊を貼ることはできなかったといわれていますが、二階建ての銀閣がすぐに目に入ってきます。

建物の見どころは、銀閣を比較的近くで見ることができることです。

中には入ることはできませんが、柵ぎりぎりのとこらまで行って、銀閣の造りなどがよく見ることができますよ。

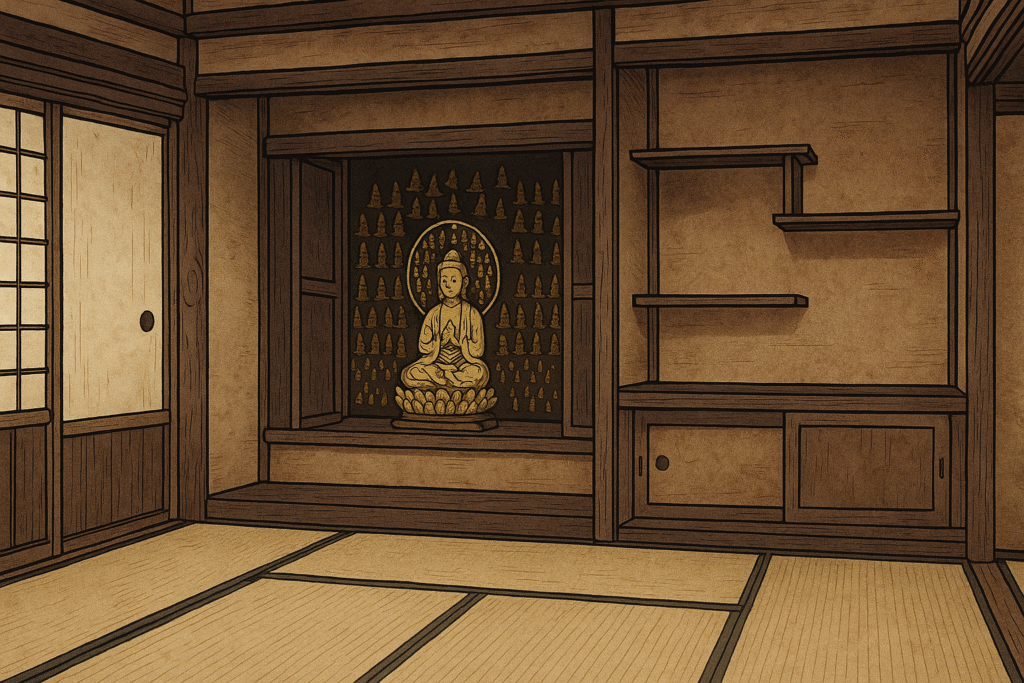

真空殿(イメージ)

銀閣は二階建てで、一階は「真空殿」といい書院造りになっており、二階は「潮音閣」といい禅宗様式の造りになっています。

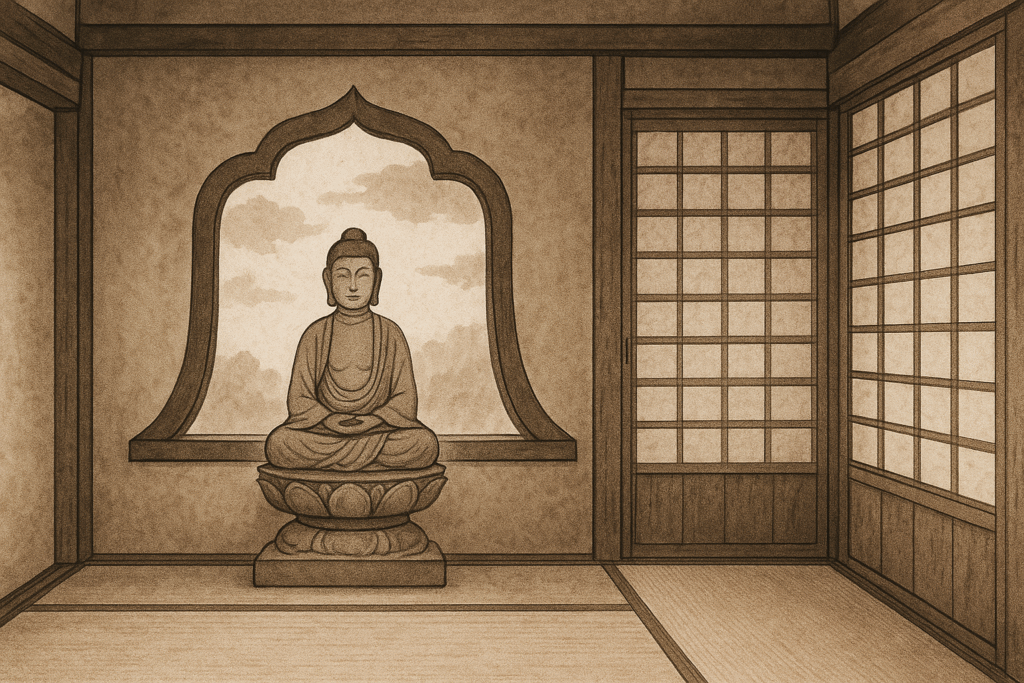

二階(イメージ)

二階の花頭窓(かとうそう)も、蓮の花をイメージされていることから、禅宗様式の特徴が見ることができるので、お見逃しなく!!

東求堂

今日からは、「冬の銀閣寺」の旅。 四条近辺から京都市バスで至近距離へと移動。

— じいさんファンファン(G-san fun and fun) (@4Y0PKLBndTb72pp) March 20, 2025

さほど遠くない距離に目的地はある。 標識に沿ってゆるりと坂を登り、銀閣寺に入る。

門をくぐると、そこも静寂の世界。

国宝「東求堂」。

強い西陽を受ける前のこと。

松の緑と青空との相性が素晴らしい。 pic.twitter.com/fmq677mEpR

義政が書斎として建てた「同仁斎」がありますが、書院造になっています。

中に入ることはできませんが、四畳半の畳が敷かれた部屋に、障子やふすまで仕切りをしたり、違い棚や明かり障子などを取り入れたりしました。

この書院造が日本の和室の原型となるのです。

日本家屋にお住まいの人もいらっしゃるとおもいますが、違い棚や障子やふすまなどは、馴染み深いと思います。

この元祖が、義政の時代に誕生したということですね。

向月台(こうげつだい)

銀閣寺の向月台。 pic.twitter.com/wH0STWMAXO

— 勇者ロト(歴史小説執筆中、求職中) (@sakurakomichiao) October 5, 2018

プリン?ゼリー?と思わせる形をしていますが、銀閣の建物のすぐそばにある白砂で作られたオブジェがあります

これは「向月台」というもので、一見セメントなどで固めているかと思われがちなのですが、職人さんが都度、盛られているのです。

向月台は、月の光を反射させ銀閣を美しく魅せるために作られたとされています。

ただ、向月台の記録は江戸時代からのものしかなく、義政の時代に存在したのかは定かではありません。

銀閣寺の見どころの大きなポイントになりますね!

銀沙灘(ぎんしゃだん)

銀閣寺

— monpul@京都移住 (@monpulmonpul1) September 27, 2024

銀閣前に広がる白砂の銀沙灘

砂浜に打ち寄せる波のよう😌✨#京都 #銀閣寺 pic.twitter.com/IRj02TA1xC

中国の西湖をイメージして作られた砂盛りがあり、向月台に並ぶポイントになります。

こちらの砂盛りも、職人さんの手で作られています。

砂は光に反射する特殊な白砂で、間接照明の役割も果たすそうです。

向月台も銀沙灘も週一の間隔で、お手入れされています。

錦鏡池

世界遺産(5)銀閣寺

— アーバン・カメレオン (@kamereon8300) March 19, 2021

錦鏡池 pic.twitter.com/PMSVDTWztT

池の畔から、銀閣寺は正面を向いています。

また、鳳凰も東向きで同じ方向を向いているので、シャッターチャンスです。

ベストなアングルで銀閣を撮ってくださいね。

展望台

銀閣寺展望台から本堂と左京区の街並みを見下ろします。

— sei@弾丸海外一人旅 (@sei_seaside_86) July 31, 2020

海外もいいけど、日本文化も素晴らしいと思った瞬間。#京都#写真好きな人と繋がりたい pic.twitter.com/PAtAvrW7E8

展望台から見下ろす銀閣寺は境内が見渡せ、最高の眺めになります。

自然を多く取り入れた銀閣寺は、苔や草木を間近に見ることができて、とにかく広い庭園となります。

義政が自分好みにアレンジし、芸能分野に力を注いだ傑作なのではないでしょうか?

庭園は道順に沿って進むことになりますが、登り坂もありゆっくりと庭園をめぐると20分~30分くらいかかります。

修学旅行で銀閣寺を楽しむためのポイント

学生のみなさんへ:写真映えスポットと覚えておきたい豆知識

銀閣寺は「派手さ」より「静かな美しさ」が魅力のお寺。写真を撮るなら、錦鏡池越しの銀閣は定番スポット!

建物と池がバランスよく写るように構図を意識すると、きれいな一枚が撮れます。

また、以下の豆知識は、現地レポートやクラス発表にも使えるので覚えておくと便利です。

- 銀閣寺は金閣寺のように銀色ではない(実際は木造)

- 建てたのは室町幕府8代将軍 足利義政(応仁の乱のあと隠棲)

- 書院造や枯山水庭園など、東山文化の発信地となった場所

見て、感じて、学んでみよう!

引率の先生方へ:スケジュールや動線の注意点

銀閣寺の境内はそれほど広くありませんが、後半に階段や登り坂があり、展望台まで行くと20~30分ほどかかります。

短時間で巡るなら、庭園の下段部分(銀閣・銀沙灘・錦鏡池)に絞って見る方法も有効です。

また、トイレの位置が境内の外(参道側)にあるため、拝観前に済ませておくのがおすすめです。

団体予約は不要ですが、時間帯によっては混雑するため、朝一番の拝観(9時〜10時台)が比較的スムーズです。

保護者の方へ:銀閣寺が子どもに与える学びと現地事情

銀閣寺では、「侘び寂び」という日本特有の美意識に触れることができます。

華やかさではなく、静けさや自然との調和の中に美しさを見出す感覚は、子どもたちの感性を育てる貴重な経験になります。

また、参道には京都らしいお土産店が並んでおり、生八つ橋や抹茶スイーツの誘惑も多め。

お小遣いの目安としては1,000〜1,500円程度あれば、お土産も楽しめるでしょう。

「帰ってきてから、侘び寂びってこういうことかも?」と子どもが話してくれたら素敵ですね。

銀閣寺の魅力

金閣寺に比べると、銀閣寺は地味なイメージもあるかもしれませんが、やはりなんといっても「侘び寂び(わびさび)」の精神がうかがえることだと思います。

「ワサビ?何?」とか、もしかしたら少しむずかしいかもしれませんね。

「侘び寂び」とは「simple is best」ということです。

簡単すぎましたが、質素な中に本物の趣があるという説明の方が、分かりやすいでしょうか?

銀閣寺は銀泊が貼られていないし、ただの木造の建物に感じるかもしれませんが、簡素な中にも落ち着きと趣が最も感じられると思います。

銀閣寺のお土産はどんなものがあるの?

銀閣寺に向かう途中に参道があり、銀閣寺を参拝する前に早くも誘惑されそうなお店が軒を連ねています。

お土産は各お店に、雑貨を中心にキーホルダー、扇子、ちりめん小物など京都らしいものが数多く揃っています。

食べ物は、生八つ橋や、茶団子などが人気ですよ。

ちなみに、すみっこ暮らしのキャラクターがコラボして、各お寺にお土産ショップとして出回っているようです。

目移りしてしまいそうですが、旅の思い出になるお土産を探してみてください。

銀閣寺の見どころ!修学旅行生向け【まとめ】

銀閣寺の見どころを修学旅行生向けにご紹介しました。

金色ではなく銀色でもない銀閣寺ですが、東山文化の粋を集めた美しさがそこにあります。

ぜひ現地では、建物や庭園をただ“見る”だけでなく、「なぜこうなっているのか?」という視点で感じてみてください。

帰りの参道ではお土産選びもお忘れなく!