浜松城は徳川家康が29歳から17年間も過ごした出世城として有名です。

ではこの浜松城を建てたのは誰だったのでしょうか?

今回は浜松城の築城を担当した人物や築城時期、家康の浜松時代の歴史、そして歴代城主について詳しく調査していきます。

浜松城の関連記事一覧

浜松城を建てた人は誰?歴史とあわせて解説!

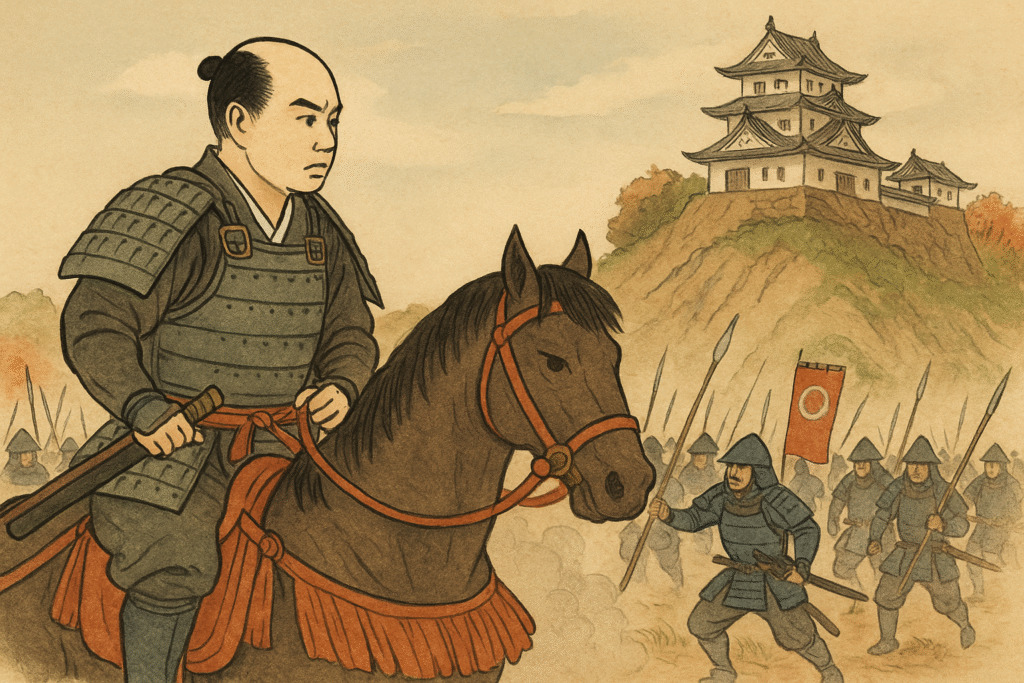

家康が引間城を攻め落とす

徳川家康が三河から遠江に攻め込んだとき、今川家の拠点のひとつだったのが引間城(ひくまじょう)です。

家康はこの引間城を攻め落とし、自ら入城しました。

織田信長の命で浜松城築城へ

家康は当初、現在の磐田市にある見附城を拠点としようと考えていました。

しかし、織田信長から「浜松を拠点にせよ」と命じられたことで、引間城周辺を拡張し、浜松城を築城することになったと言われています。

浜松は信州方面から攻めてくる武田軍への防衛拠点として重要であり、さらに海路を使った物流にも便利な立地だったため、信長は浜松を選んだのです。

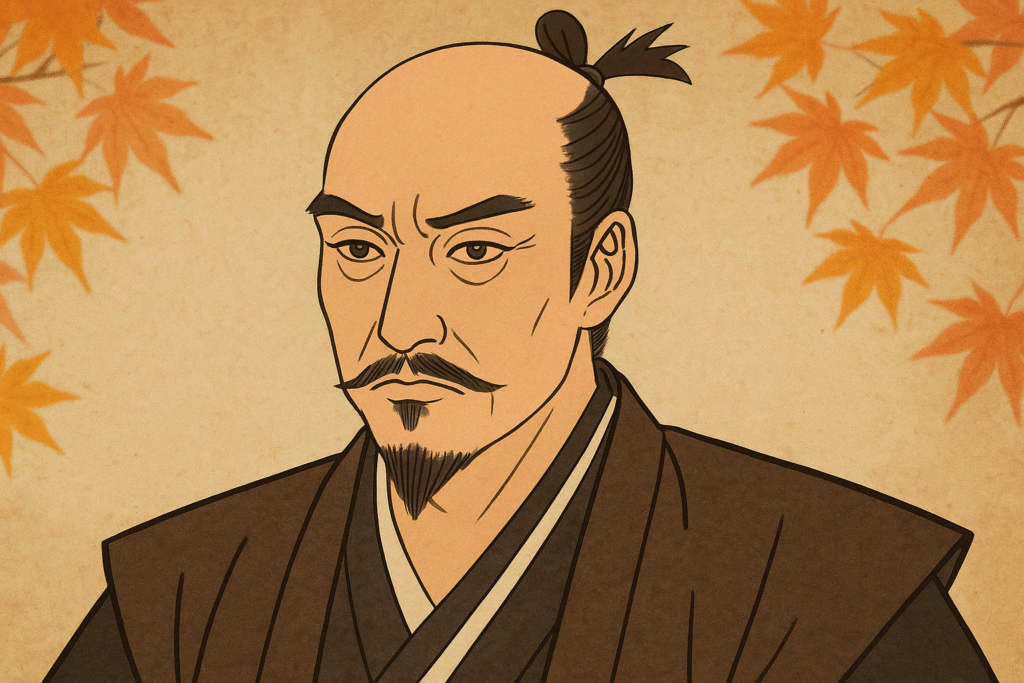

信長と家康の関係

この頃、信長と家康は同盟を組んでおり、その同盟は「本能寺の変」で信長が亡くなるまで続いたとされています。

つまり浜松城の築城には、信長も大きく関わっていたのです。

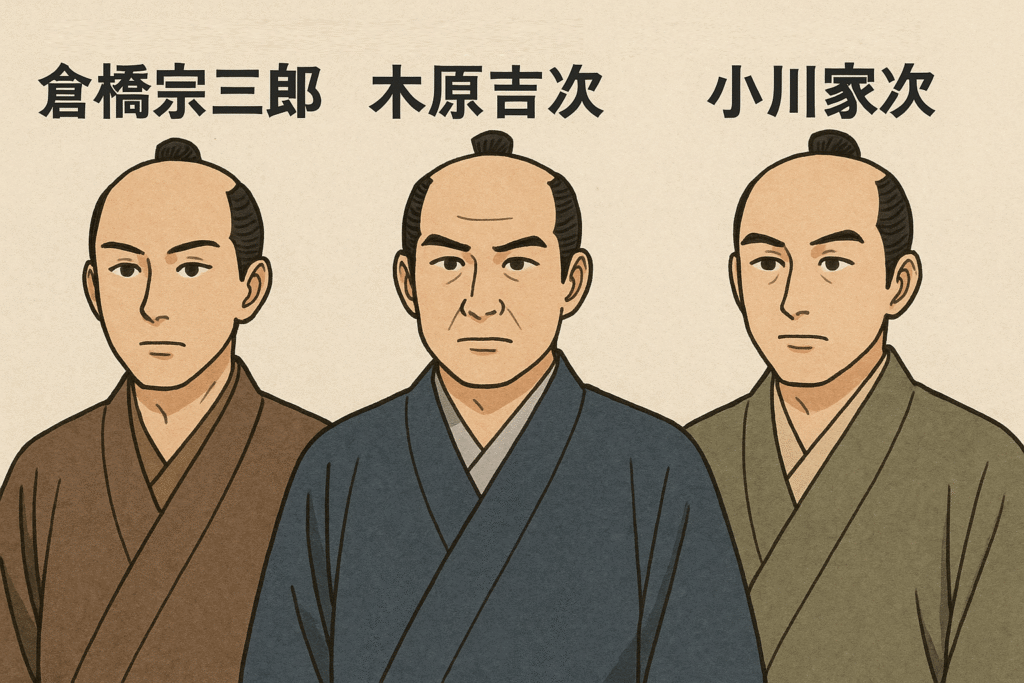

実際に浜松城を建てた人たち

では、実際に浜松城を建てたのは誰だったのでしょうか?

家康から築城を命じられたのは、

- 木原吉次(きはらよしつぐ)

- 倉橋宗三郎(くらはしそうざぶろう)

- 小川家次(おがわいえつぐ)

の3名で、特に木原吉次が中心となって工事を進めたと伝えられています。

木原吉次はその後、徳川家の大工頭(だいくがしら)となり、家康からも重用されました。

木原吉次と許禰神社

木原吉次が住んでいたとされる袋井市木原には、建設業関係者から信仰されている「許禰(こね)神社」があります。

この神社は木原吉次にゆかりがあると伝わり、今でも地域の人々に大切にされています。

現在の浜松城と引間城跡

現在の浜松城天守閣は復元されたものですが、野面積み(のづらづみ)の石垣の一部は当時のまま残っています。

また、引間城跡は現在、東照宮として整備され、観光名所になっていますので、浜松を訪れた際はぜひ立ち寄ってみてください。

浜松城の築城時期や構造の特徴

浜松城が築かれたのは、1570年(元亀元年)頃とされています。

徳川家康が三河から遠江に進出した際、今川氏の引間城を取り込み、その周辺を拡張する形で築城しました。

この築城は、織田信長の命を受けて家康が行ったと伝わっています。

信長は武田信玄からの防衛線を強化するため、浜松という立地を重要視したのです。

浜松城の特徴は、「野面積み(のづらづみ)」の石垣にあります。

大きさも形も不揃いの自然石を積み上げた石垣で、戦国時代の築城技術がそのまま見られる貴重な構造です。

この野面積みは防御力が高く、現在も当時の一部が残っています。

また、浜松城は「天守台のみが残る城跡」としても知られていましたが、現在建っている天守閣は1958年に復元された鉄筋コンクリート造です。

ただし、外観は往時の二層三階の天守を模して作られており、浜松のシンボルとして親しまれています。

当時の天守は今のものよりも質素で、防御目的の要塞としての機能が重視されていたと考えられています。

浜松時代の徳川家康に、何がおこっていた?

徳川家康は浜松城に29歳から45歳の17年間過ごしたと言われています。

年号だと1570年(元亀元年)~1586年(天正13年)で時代は安土桃山時代にあたりますね。

浜松時代の家康には人生の転機となる出来事が多くありました。

ちょうどこの年齢だと、現代の人も激動な時期にあたることになり、家康も同じだったことがわかります。

17年間の主な歴史は、

●1572年

三方ヶ原の戦いでは、遠江に攻めてきた武田信玄に大敗し、多くの部下を失います。

この敗戦を戒めに、自画像を描かせ、生涯持ち続けたそうです。

●1575年

長篠・設楽の戦いでは、信長と組んで鉄砲を使用し、武田軍を破ります。

鉄砲は当時では新たな戦法で、信長と家康の連合軍は圧勝します。

●1579年

築山事件 正室の築山殿と長男の信康が武田勝頼との内通疑惑で信長から咎められ二人を処罰します。

信康の正室である、信長の娘の五徳が、「築山と信康が武田と内通している」といったような書状を信長におくったことがきっかけで、2人は処罰され死んでしまいます。

歴史上いろんな説がありますので、今後も研究や解釈が出てくると思われます。

●1582年

本能寺の変で信長を失い、自分も伊賀を超えて三河に命からがら逃走する。

●1584年

小牧・長久手の戦いでは、豊臣秀吉と戦いますが、天正の大地震により講和を結び終結します。

〇豊臣秀吉の命によって、浜松城から駿府城に移動する。

駿府に移動してからは、関東移封され、関ケ原の戦いを経て征夷大将軍となり天下統一へ駆け上がっていきました。

浜松城の歴代城主はどんな人?

浜松の町は「出世の街」として広く知られています。

その理由は浜松城の歴代城主にあるようです。

家康が駿府に移動してから、江戸時代に入り、明治になるまで22人の城主が勤め上げました。

徳川家と関わりのある譜代大名で、再任を含めると25人にもなります。

| 順位 | 城主名(藩主名) | 概要 |

|---|---|---|

| 1 | 徳川家康 | 浜松城築城。29歳から17年間在城。天下統一の基盤を築く。 |

| 2 | 堀尾吉晴 | 家康家臣。浜松城代→松江城築城で有名。 |

| 3 | 松平家忠 | 家康家臣。1590年入封、小田原征伐後転封。 |

| 4 | 松平忠頼 | 家康の孫。慶長6年(1601)に遠江浜松藩主に。 |

| 5 | 松平忠吉 | 家康四男。尾張藩主となり短期在城。 |

| 6 | 水野勝成 | 忠吉の付家老→浜松藩主。福山藩祖として有名。 |

| 7 | 堀尾忠氏 | 吉晴の子。松江へ転封。 |

| 8 | 松平忠頼(再任) | 一時再任。 |

| 9 | 松平忠正 | 家康曾孫。幼少で浜松藩主、後に改易。 |

| 10 | 松平忠明 | 家康曾孫。桑名へ転封。 |

| 11 | 松平家信 | 家康曾孫。 |

| 12 | 松平家清 | 家康曾孫。 |

| 13 | 松平忠恒 | 家康曾孫。 |

| 14 | 松平家広 | 家康曾孫。 |

| 15 | 松平忠栄 | 家康曾孫。 |

| 16 | 松平忠喬 | 家康曾孫。 |

| 17 | 松平忠躬 | 家康曾孫。 |

| 18 | 松平忠恕 | 家康曾孫。 |

| 19 | 太田資宗 | 譜代大名。幕政にも携わる。 |

| 20 | 松平乗寿 | 譜代大名。 |

| 21 | 松平信祝 | 大坂城代を務めた。 |

| 22 | 松平信岑 | 譜代大名。 |

| 23 | 松平信厚 | 譜代大名。 |

| 24 | 松平信祝(再任) | 再度浜松藩主に。 |

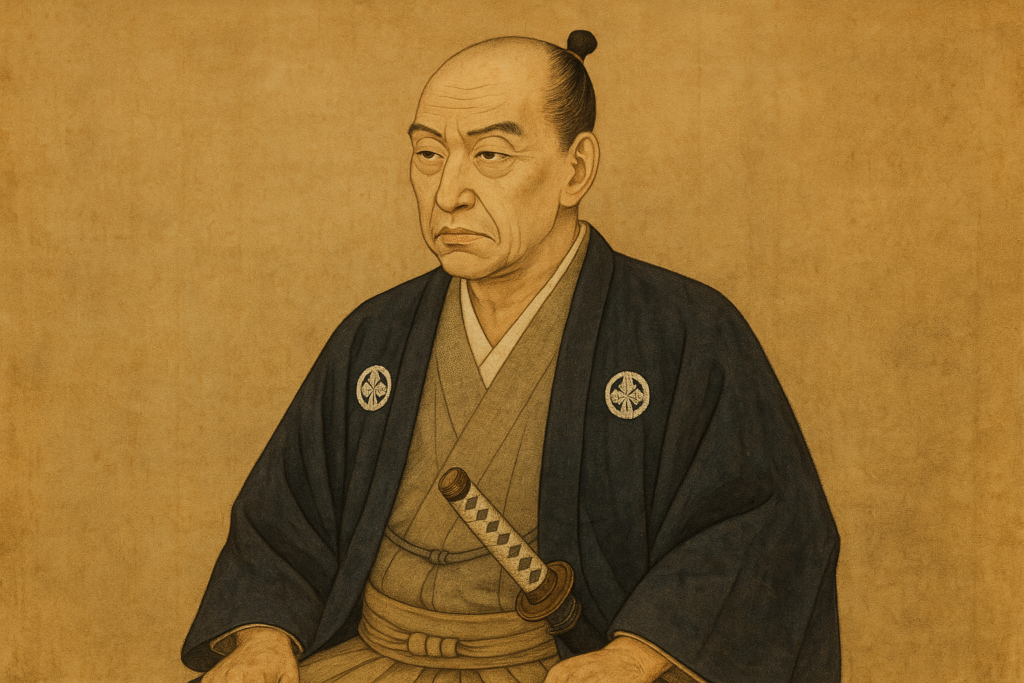

| 25 | 水野忠邦 | 天保の改革で有名な幕府老中。浜松藩主として倹約政治を行う。 |

中でも有名なのは天保の改革で知られる水野忠邦でしょう。

江戸幕府の老中となった経歴はすごいですよ。

もともと、現在の佐賀県にあたる唐津藩にいましたが、江戸で老中になりたく、厳封してまで浜松藩主になり、京都所司代になり、ついに老中になりました。

その間、賄賂をばらまいたという説もありますが、その信念はすごいものがあります。

天保の改革は庶民にとっては倹約が厳しくありがたいものではありませんが、幕府思ってのことだったのでしょう。

浜松藩からは、他にも老中、大阪城代、寺社奉行など出世した藩主がおり、出世の街と言われるようになっています。

浜松城を建てた人はどんな人?【まとめ】

今回は浜松城を建てた人物や築城時期、徳川家康が過ごした浜松時代、歴代城主について解説しました。

出世城とも呼ばれる浜松城は、家康の人生の転機を刻んだお城です。ぜひ実際に訪れて、歴史の重みを感じてみてくださいね。