小倉城は北九州のシンボルとして有名ですが、誰が建てて、どのような藩主たちが治めてきたかご存じでしょうか?

この記事では、小倉城を築いた人物、初代藩主、そして江戸時代に長く治めた小笠原家の歴代藩主について詳しく解説しています。

歴史を知ることで、小倉城観光がより楽しくなりますよ。

小倉城の関連記事一覧

小倉城は誰が建てた?築かれるまでの歴史

小倉城のある地域は、関門海城を押さえる九州の要所として欠かせない場所でした。

奈良時代には軍事的要所として軍が置かれていた記録があり、鎌倉時代には多くの城が築かれていたようです。

小倉城の地に最初に城を築いたのは諸説あり、緒方大膳重や菊池武光が築いたのではないか、と言われています。

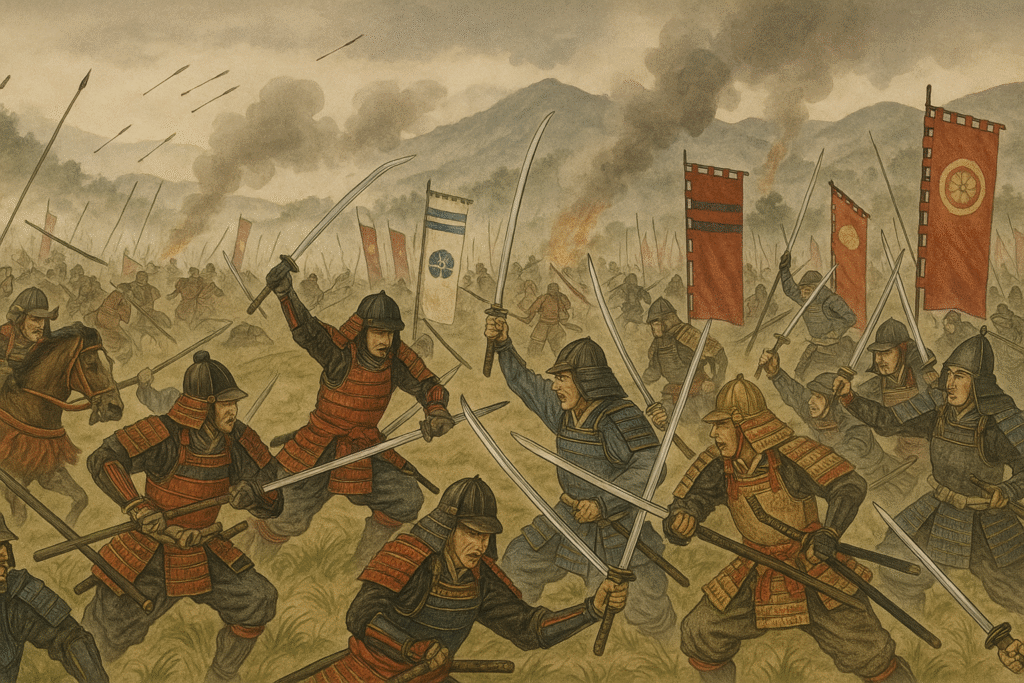

室町時代になる小倉辺りは、大内氏や大友氏などにより合戦が繰り返しあったそうです。

その結果、大内氏が治めることとなり、小倉城下の元になる形が生まれたようです。

九州の要所ということもあり、みな狙いをつけて多くの奪い合いがあったということですね。

戦国時代から豊臣秀吉の時代

永禄13年(1570年)に高橋鑑種が小倉を居城とし、現在の小倉城本丸付近に造ったそうです。

その後、豊臣秀吉の九州征伐が始まると、高橋鑑種の養子の高橋元種は秀吉に従うことになります。

秀吉の九州平定が終わると、小倉城には毛利勝信が入城することになりました。

毛利とありますが、元々は森勝信でしたが秀吉に毛利と改名を命ぜられたそうです。

秀吉の時代まできて、既に多くの武将が小倉の地、小倉城に関わってきていますよね。

関ヶ原以降と細川家・小笠原家の統治

関ヶ原の戦いでは、毛利は西軍・石田三成について敗軍となったので土佐に配流されてしまいます。

新たに小倉城に入城したのは、細川忠興の弟の細川興元でしたが、興元が大坂に出奔してしまい、結局、細川忠興が入城します。

ということで、初代藩主は細川興元となりますね。

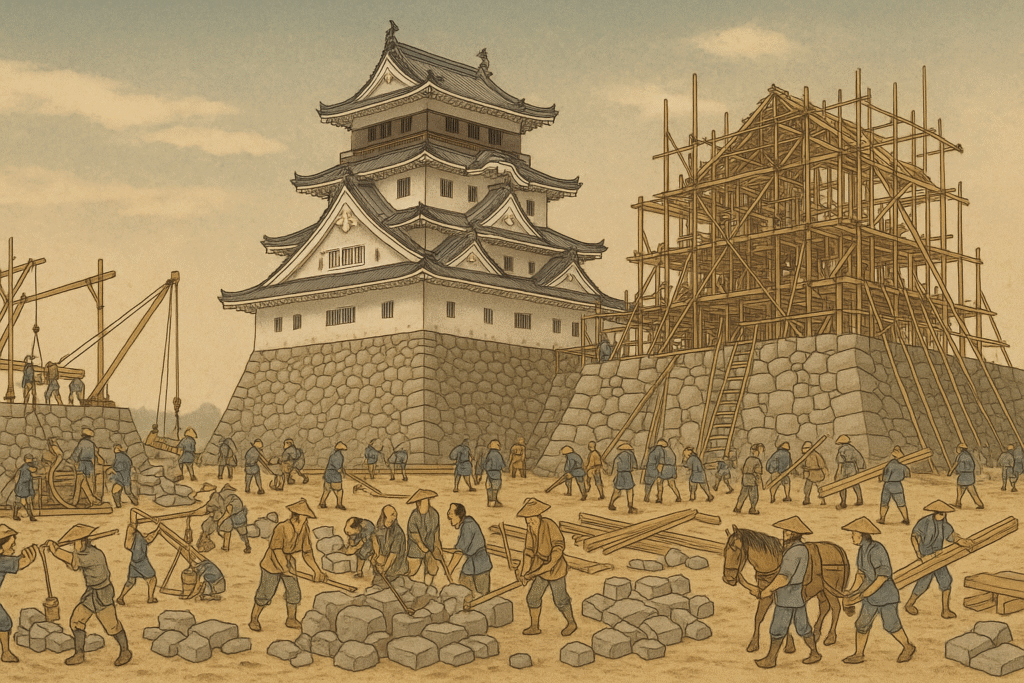

忠興は、小倉城を7年かけて改修、拡張を行っていきます。

しかし、2代目細川忠利のとき、熊本城の加藤家が改易し、熊本城に移封してきます。

忠利の後には、小笠原忠真(おがざわただざね)が入城し、約200年、10代にわたって小倉藩を治めていきます。

歴代の藩主は安定して小笠原家となり、名前には全部「忠」という漢字が用いられています。

小倉城最後の藩主と幕末以降

小倉城の最後の城主は代11代藩主、小笠原忠忱で、貴族議員なり明治30年に36歳で亡くなりました。

振り返ってみれば、江戸時代になり小笠原家が藩主になってから藩主の交代もなくやっと落ち着きをみせました。

小倉城の歴代城主 小笠原家藩主一覧

細川忠利の後、小笠原忠真が入城し、小笠原家が約200年にわたって小倉藩を治めることとなりました。

ここで、歴代の小笠原家藩主を一覧で確認しておきましょう。

| 代 | 藩主名 | 在任期間 | 特徴・成し遂げた事 |

|---|---|---|---|

| 初代 | 小笠原忠真 (ただざね) | 1632年 – 1667年 | 初代小倉藩主として藩政基盤を築き、城下町整備を行った。 |

| 2代 | 小笠原忠雄 (ただかつ) | 1667年 – 1681年 | 藩校を設立し、文武両道の奨励を進めた。 |

| 3代 | 小笠原忠総 (ただふさ) | 1681年 – 1711年 | 財政再建に着手し、米の増産政策を行った。 |

| 4代 | 小笠原忠雅 (ただまさ) | 1711年 – 1725年 | 領内検地を実施し、年貢徴収体制を整備した。 |

| 5代 | 小笠原忠基 (ただもと) | 1725年 – 1752年 | 文化振興に尽力し、藩内に和歌や茶道を奨励した。 |

| 6代 | 小笠原忠盈 (ただみつ) | 1752年 – 1757年 | 在任短く目立った施策は少ないが、藩財政を堅実に維持した。 |

| 7代 | 小笠原忠貴 (ただたか) | 1757年 – 1780年 | 藩校明倫堂を再整備し教育振興を行った。 |

| 8代 | 小笠原忠固 (ただかた) | 1780年 – 1838年 | 長期政権で安定した藩政を実現、治水事業にも取り組んだ。 |

| 9代 | 小笠原忠徴 (ただあき) | 1838年 – 1848年 | 海防強化を進め、藩内軍制改革に着手した。 |

| 10代 | 小笠原忠幹 (ただよし) | 1848年 – 1866年 | 幕末の動乱期に藩政改革を試みるも混乱が続いた。 |

| 11代 | 小笠原忠忱 (ただこと) | 1866年 – 1871年(廃藩置県) | 最後の藩主。廃藩置県後は華族となり貴族院議員を務めた。 |

※忠忱(ただこと)は廃藩置県後も華族として存続し、明治以降は貴族院議員も務めました。

小笠原家は「忠」の字を代々継承し、藩政の安定を象徴する存在となっていました。

小倉城の明治以降

現代の小倉城は、2代目で昭和34年(1959年)に鉄筋コンクリート製で再建されました。

初代は天保8年(1837年)に出火し天守閣は焼失し、再建はされませんでした。

さらに、お城は第二次長州征伐の時に、幕府軍として必死に抵抗をしましたが敗れ、火を放って退去しています。

小倉城も幕末の動乱によって無くなってしまいましたが、現在は再建され、北九州市のシンボルとなっています。

北九州小倉城の城主は誰?初代から歴代藩主の歴史を徹底調査!【まとめ】

小倉城は奈良時代から軍事的要所とされ、様々な武将が治めてきた歴史あるお城です。

豊臣秀吉の時代から細川家、小笠原家へと藩主が移り、江戸時代は小笠原家が10代にわたり統治してきました。

現在では美しく復元され、歴史展示や巌流島の決闘スポットなど見どころもたくさん。

小倉の歴史を感じに、ぜひ訪れてみてください。