銀閣寺といえば、京都・東山にひっそりと佇む趣深い寺院として知られています。

けれど「名前は銀閣寺なのに、なぜ銀じゃないの?」「金閣寺みたいに輝いていないのはなぜ?」と感じたことがある方も多いのではないでしょうか。

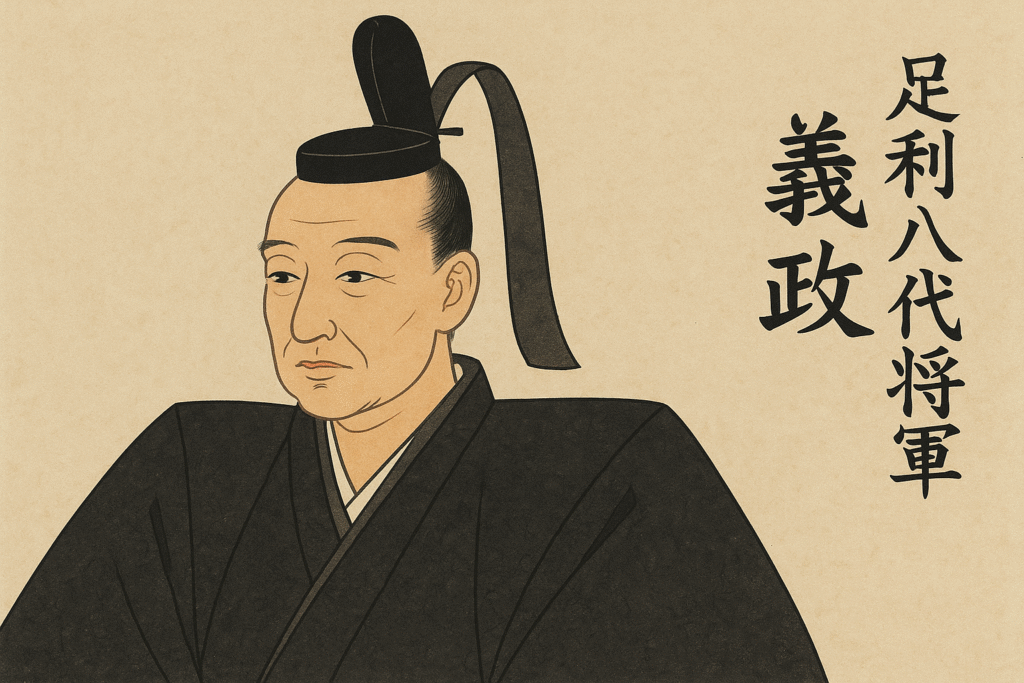

実はそこには、将軍・足利義政の性格や当時の時代背景、そして建築様式に込められた美意識が深く関係しているのです。

金閣寺とは真逆の“質素で静かな美”が、今もなお人々の心を惹きつける理由でもあります。

この記事では、「銀閣寺はなぜ銀じゃないのか?」という素朴な疑問を出発点に、足利義政の人物像や東山文化の真髄、そして建築様式や名前の由来まで、わかりやすく解説していきます。

読み終える頃には、銀閣寺の静かな魅力にぐっと近づいていることでしょう。

銀閣寺は誰が建てた?東山殿と義政の出発点

銀閣寺は足利義政が隠居生活を送るために建てた

銀閣寺の歴史は、室町幕府第八代将軍・足利義政(あしかが よしまさ)が、京都・東山の地に山荘を建てたことに始まります。

この山荘は「東山殿(とうざんどの)」と呼ばれ、義政が将軍職を退いた後の隠居生活を送るために造営されたものでした。

建設が始まったのは1482年のことです。

義政がこの地を選んだ理由は、権力を離れ、自らの趣味や美意識を存分に楽しめる空間を求めたからとされています。

東山殿で東山文化が育まれる

実際に東山殿では、茶道・華道・能楽などの芸能文化が育まれ、後に「東山文化」と呼ばれる洗練された美の世界が花開くことになります。

この東山殿の中心的な建物が、のちに「銀閣(観音堂)」と呼ばれるようになった二階建ての楼閣建築です。

義政が完成を見ぬままこの世を去った後、東山殿は禅寺として改められ、「慈照寺(じしょうじ)」という正式名称が与えられました。

これが現在の銀閣寺のはじまりです。

なお、「銀閣寺」という呼び名が一般的になったのは江戸時代以降であり、当時の義政や関係者がそう呼んでいたわけではありません。

金閣寺(鹿苑寺)と対比されるかたちで、後世に名付けられたものです。

足利義政はどんな人物だったのか?

足利義政は、室町幕府第八代将軍として、わずか8歳で家督を継いだ人物です。

父・足利義教が暗殺され、兄・義勝が7代将軍となるも、わずか1年で病死したことで、義政が急きょ将軍の座に就くこととなりました。

将軍になった義政ですが、政治にはほとんど関心を示さず、実際の政務は有力な管領や大名たちが動かすことが多かったといわれています。

政治的には「名ばかり将軍」と揶揄される一方で、義政の関心は芸術・文化・美的表現にありました。

能や水墨画、茶道、庭園、書院建築など、のちに東山文化と呼ばれる数々の文化の育成に大きな影響を与えたのです。

また、義政の妻・日野富子は、夫以上に政務に関与し、守護大名に金を貸して利子を取るなど、実利を重視した強気の政治姿勢で知られています。

この夫妻の関係はしばしば不和だったとされ、義政が政治の場から遠ざかった理由の一因とも考えられています。

義政は38歳のときに将軍職を息子・義尚に譲り、自らは隠居生活へ。

そして自分の理想とする空間として、東山殿の造営に着手するのです。

この時点で義政は、政治よりも「美を極める人生」に完全に舵を切っていたと言えるでしょう。

銀閣寺に銀が貼られなかった本当の理由

「銀閣寺」という名前を聞いたとき、誰もが一度は「なぜ銀が使われていないのか?」と疑問に思うはずです。

金箔が豪華に貼られた金閣寺(鹿苑寺)とは対照的に、銀閣寺には銀箔の痕跡すら見当たりません。

実際、建物の外観は落ち着いた木の風合いをそのまま残しており、見る人に質素で静かな印象を与えます。

では、なぜ銀は使われなかったのでしょうか?

戦乱と財政難という現実

一番の理由は、建設当時の社会情勢と財政状況にあります。

銀閣寺の造営が始まったのは、応仁の乱(1467~1477年)が終わった数年後の1482年。京都は戦乱によって荒廃し、室町幕府の財政も疲弊していました。

義政自身にも資金力は乏しく、金箔のような高価な素材を使える余裕はなかったと考えられます。

義政は文化人としての美意識は高かったものの、政治力や資金調達力には乏しく、有力な大名たちの支援を得ることも困難でした。

結果として、銀を貼るという計画があったとしても、それは実現されることなく終わったのです。

銀箔は本当に貼る予定だったのか?

【響き合う、モードと日本】国宝「#銀閣 #観音堂」で行われた撮影❗️ 季節を先取る贅沢な #カシミア のおしゃれを動画と写真でお楽しみください✨https://t.co/jC5VAAGInz#モードと日本 #銀閣寺 #国宝 #国木田彩良 #ケープ #京都 #fujingahojp #婦人画報 pic.twitter.com/dW056anwlM

— 婦人画報 FUJINGAHO (@fujingahojp) September 7, 2018

一説には、銀箔を貼る計画自体が存在しなかったという見方もあります。

義政は「華やかさ」よりも「わび・さび」の世界観を大切にしており、あえて銀を使わないことに意味を見出していた可能性もあるのです。

実際に、銀閣(観音堂)の外壁には漆がしっかりと塗られており、これは金閣寺の金箔の下地にも使われている素材と同じです。

そのため、「途中まで銀箔を貼るつもりだった」との憶測が残ったのかもしれません。

名称「銀閣寺」は江戸時代の後付け

そもそも「銀閣寺」という名称は、義政の時代には存在しませんでした。

義政の死後、東山殿は「慈照寺(じしょうじ)」と名付けられ、臨済宗の禅寺となりました。

そして「銀閣寺」という通称が広まったのは、金閣寺との対比から生まれた江戸時代以降のことです。

また一説には、境内の「向月台(こうげつだい)」という白砂の山が月の光を反射し、銀閣がまるで銀色に輝いて見えたことが「銀閣寺」と呼ばれるようになった由来ともいわれています。

建築様式としての銀閣|書院造と禅宗様式の融合

銀閣寺のシンボルである「銀閣」は、正式には「観音堂(かんのんどう)」と呼ばれています。

この建物は、義政の美意識と当時の文化的流行が凝縮された二階建ての楼閣で、建築様式としても非常に興味深い特徴を持っています。

一階は武家文化を象徴する「書院造」

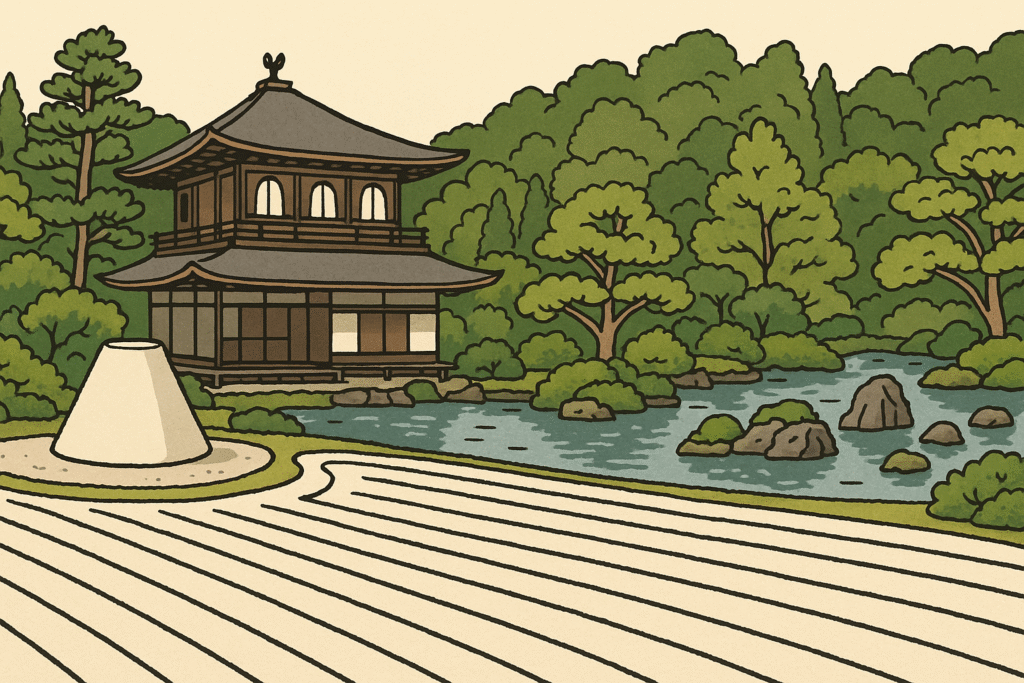

画像はイメージ

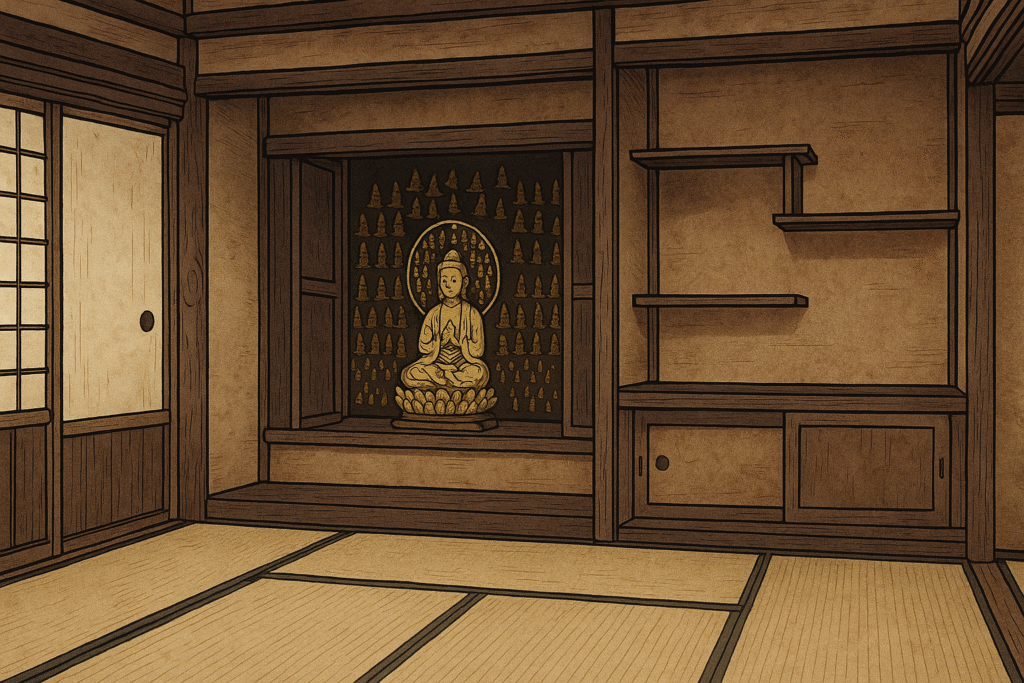

銀閣の一階部分は「心空殿(しんくうでん)」と呼ばれ、当時の新しい建築スタイルである書院造(しょいんづくり)が採用されています。

書院造は、武家社会の広がりとともに寝殿造から発展してきた様式で、後の日本建築──つまり現代の和室の基本形となる設計です。

書院造の特徴的な要素として、

- 畳を敷き詰めた床

- 違い棚(段差をつけた棚)

- 明かり障子(自然光を取り入れる障子)

- 付書院(出窓風の机のような造作)

- 襖(ふすま)による間仕切り

といった要素があり、義政の好みに合わせて設計されたと考えられます。

内部には、千種地蔵菩薩像(ちぐさじぞうぼさつぞう)と呼ばれる小さな仏像群が安置されており、静けさと敬虔な空気が漂います。

二階は禅宗様式の「潮音閣」

画像はイメージです。

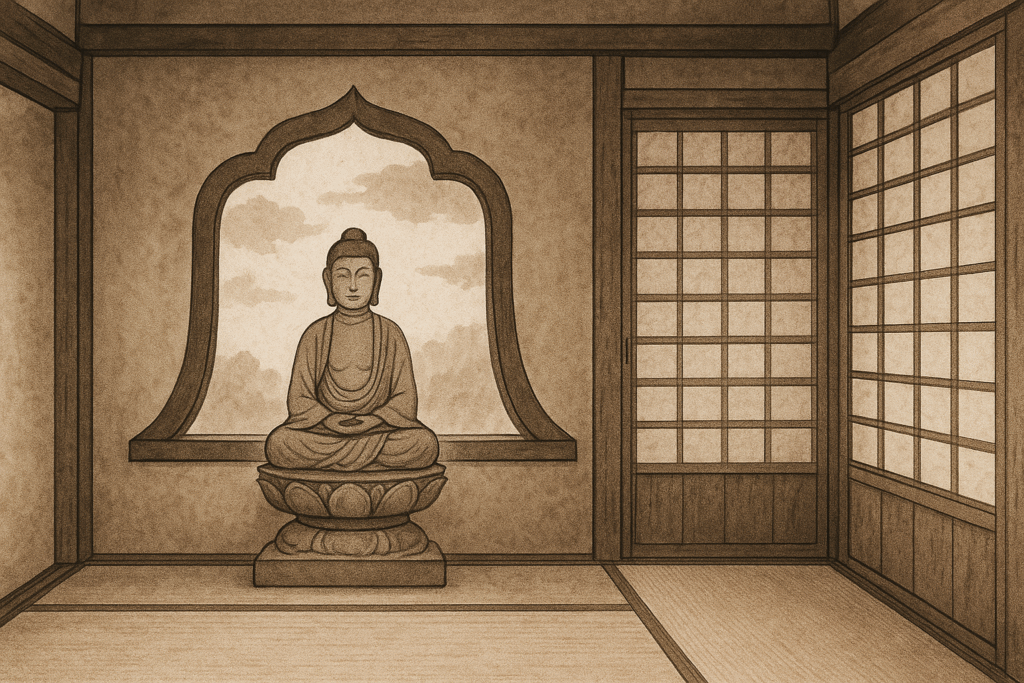

銀閣の二階部分は「潮音閣(ちょうおんかく)」と呼ばれ、禅宗様式を取り入れた設計となっています。

特に印象的なのは、窓に使われている「花頭窓(かとうまど)」。

これは蓮の花の形を模した装飾的な窓で、中国から伝来した建築要素の一つです。

どこか異国的な印象を感じさせるこの窓が、禅の精神性と東山文化の洗練を表現しています。

内部には「洞中観音菩薩(どうちゅうかんのんぼさつ)」が安置され、かつては金箔が施されていたという記録もあり、金閣寺との関係性が意識されていたことがうかがえます。

義政の理想が詰まった東求堂と「日本間」の原点

今日からは、「冬の銀閣寺」の旅。 四条近辺から京都市バスで至近距離へと移動。

— じいさんファンファン(G-san fun and fun) (@4Y0PKLBndTb72pp) March 20, 2025

さほど遠くない距離に目的地はある。 標識に沿ってゆるりと坂を登り、銀閣寺に入る。

門をくぐると、そこも静寂の世界。

国宝「東求堂」。

強い西陽を受ける前のこと。

松の緑と青空との相性が素晴らしい。 pic.twitter.com/fmq677mEpR

銀閣寺の境内には、もうひとつ重要な建物があります。

それが、義政の書斎として使われたとされる東求堂(とうぐどう)です。

この建物こそが、日本の「和室」のルーツともいえる書院造の完成形であり、義政の美意識と理想が詰まった空間といえるでしょう。

東求堂の内部には「同仁斎(どうじんさい)」という四畳半の間があり、ここが最古の書斎空間=日本の“個室文化”の原点とされています。

この同仁斎には、現在の和室にも継承されている5つの重要な建築要素が集約されています。

書院造の5つの特徴

- 畳(たたみ)

床一面に畳が敷かれた設計は、それまでの寝殿造には見られなかった革新でした。畳によって空間が柔らかく整えられ、落ち着いた室内の雰囲気を演出します。 - 襖(ふすま)

空間を仕切るための襖は、プライバシーの確保だけでなく、絵画による装飾的な役割も持ち、室町文化の成熟を象徴する存在となりました。 - 違い棚(ちがいだな)

段差のある棚は、実用性と美観を兼ね備えた収納構造であり、茶道や読書などの道具を置く場所として機能しました。 - 明かり障子

障子を通した柔らかな光が部屋に差し込み、自然と調和した空間をつくり出します。照明器具がなかった時代における“和のライティング”ともいえる仕組みです。 - 付書院(つけしょいん)

出窓のように張り出した構造で、簡易な机として利用されていました。

文書の筆記や書物の閲覧などに使われ、書斎としての機能を高めています。

これらの構造は、今日の和室に見られるデザインの原型となっており、「日本間の完成形」とも呼ばれます。

つまり東求堂は、単なる書斎ではなく、後世に大きな影響を与えた文化遺産なのです。

義政が東求堂でどのような時間を過ごしたのかは定かではありませんが、政治の喧騒から離れ、自分だけの静かな世界に身を置いた空間だったことは想像に難くありません。

銀閣寺の名前の由来と「慈照寺」成立の流れ

現在「銀閣寺」として親しまれているこの寺院ですが、実はその名は義政の存命中には存在しなかったことをご存じでしょうか?

もともとこの地に建てられた山荘は「東山殿(とうざんどの)」と呼ばれており、義政が隠居後に静かに過ごすための私的空間として整備されていました。

正式名称は「慈照寺」

義政が亡くなった翌年の1491年、この東山殿は禅宗寺院として改められ、「慈照寺(じしょうじ)」という寺号が与えられます。

これは義政の法名「慈照院」にちなんだもので、金閣寺(鹿苑寺)と同様に、将軍の死後に寺格を持たされた形になります。

つまり、金閣寺が正式には「鹿苑寺(ろくおんじ)」であるように、銀閣寺の正式名称は「慈照寺」なのです。

「銀閣寺」という呼び名の始まり

「銀閣寺」という呼称が一般化したのは、江戸時代に入ってからのこと。

金閣寺との対比によって、後世の人々が親しみを込めてそう呼ぶようになったのが始まりとされています。

なぜ「銀閣」と呼ばれたのかには諸説ありますが、有力な説のひとつが、白砂で築かれた「向月台(こうげつだい)」に反射した月の光が銀閣を銀色に見せたというものです。

銀閣寺の向月台。 pic.twitter.com/wH0STWMAXO

— 勇者ロト(歴史小説執筆中、求職中) (@sakurakomichiao) October 5, 2018

この向月台は、プリンのような形をした円錐状の砂山で、銀閣の正面に静かに据えられています。

月光が差し込む夜、この砂山がまるで鏡のように銀閣を照らし出した――そんな幻想的な情景が、人々の印象に残ったのでしょう。

やがて、この観音堂(銀閣)を中心とした慈照寺全体を、「銀閣寺」と総称するようになったのです。

名称の由来には明確な記録が残っていませんが、だからこそ時代を超えて語られ、想像をかき立てる魅力になっているともいえるでしょう。

銀閣寺の魅力は“銀”じゃない|わびさびと東山文化の美意識

銀閣寺が持つ最大の魅力は、金閣寺のような「派手な輝き」ではありません。

むしろ、銀箔を使わなかったからこそ生まれた“わび・さび”の精神──それこそが、現代にまで深く息づく銀閣寺の本質なのです。

静けさと簡素の中にこそ美がある

わび・さびとは、華やかさや装飾を削ぎ落とし、自然との調和や内面の美を大切にする、日本独自の美意識です。

金箔で飾られた金閣寺が権威や力の象徴であるのに対し、銀閣寺は「簡素であること」「静けさの中にある美」を追求した建築といえます。

例えば、書院造の控えめな美しさや、花頭窓の繊細な装飾、庭園に敷かれた白砂の中に浮かぶ月台(向月台)など、すべてが無駄を省いた意匠。

これらの空間には、「美は飾るものではなく、感じるものだ」という哲学が宿っているのです。

義政が残した東山文化の頂点

足利義政は政治的な実績こそ乏しいものの、茶道・能楽・水墨画など、日本の伝統文化に大きな影響を残しました。

その象徴こそが、この銀閣寺と東求堂、そして東山文化の数々の遺構です。

義政のような人物でなければ、「控えめな美」をここまで形にすることはできなかったでしょう。

政治の第一線から退いたからこそ、彼は文化の最前線に立つことができたのです。

金閣寺と比較すると、銀閣寺は地味で目立たないように思えるかもしれません。

しかし、心を静めてじっくり眺めてみると、その中に広がる深い世界観に気づくはずです。

【まとめ】義政の「控えめな野望」が生んだ日本美の原点

銀閣寺が「なぜ銀ではないのか?」という問いには、足利義政という人物の内面や、時代背景、そして美への価値観が深く関係していました。

義政は、政治には無関心ながらも、芸術と美に強い情熱を注いだ将軍でした。

金閣寺のように華やかな建築を模倣することなく、自らの静かな理想を反映させた結果、生まれたのが銀閣寺です。

戦乱と財政難の中でも、見栄や権威にとらわれず、「わび・さび」を体現する場として東山殿を築いた姿勢は、現代にも通じる“本質を見つめる美意識”そのものです。

銀箔が貼られていなかったからこそ、銀閣寺には「想像する余白」があり、人々はそこに自分自身の美の価値観を投影することができます。

それは金閣寺のような豪奢さとは違い、“内に向かう感性”を育てる空間です。

義政が意図したかどうかは分かりませんが、結果として彼が遺した銀閣寺は、日本文化の粋を凝縮した永遠の象徴となりました。

静けさの中にこそ、美しさが宿る――。

その感覚こそが、日本の美意識の原点であり、世界遺産・銀閣寺の真価なのかもしれません。