京都のランドマークである「東寺」は、誰がどんな理由で建てたのかご存知ですか?

実は、仏教の力が政治にまで影響していた平城京時代の混乱を背景に、桓武天皇が建立を命じたお寺だったのです。

そして、その後を受け継いだのが、密教を唐から持ち帰った天才僧「空海」。

この記事では、東寺が建てられた歴史的背景と空海との深いつながりを、わかりやすくお伝えします。

東寺の関連記事一覧

東寺は誰が建てたの?

東寺を建てたのは誰?キーパーソンは桓武天皇

桓武天皇

東寺を建てたのは、平安京を開いた桓武天皇です。

桓武天皇は784年に奈良の平城京から長岡京へ都を移し、さらに794年には現在の京都市に都を再び移しました。

この“二度の都遷都”は、政治の混乱や災害などが背景にあったといわれています。

そして、平安京に都を移した2年後の796年に東寺の建立が始まりました。

なお、長岡京は現在の京都府長岡京市にあたります。

竹林が多く、今でもタケノコの産地として知られており、平安時代からタケノコがあったことにも驚かされますね。

なぜ平安京に都を移したのか?背景にあった宗教と政治の問題

桓武天皇が都を移した背景には、奈良・平城京における僧侶たちの政治介入がありました。

当時の仏教勢力は強く、僧侶が政治に口を出す場面も増え、政権にとって大きな脅威となっていたのです。

さらに、貴族の藤原氏との対立もあり、政治の乱れが深刻になっていました。

そこで桓武天皇は、仏教の影響力を抑え、新しい政治体制を築くため、新天地・平安京への遷都を決断。

平安京は中国・唐の都「長安」をモデルとし、碁盤の目のように整然と区画された都市でした。

現在でも京都の街並みには、その名残が見られます。

東寺と空海の関係のはじまり

平安京への遷都後、仏教の再編も進められました。

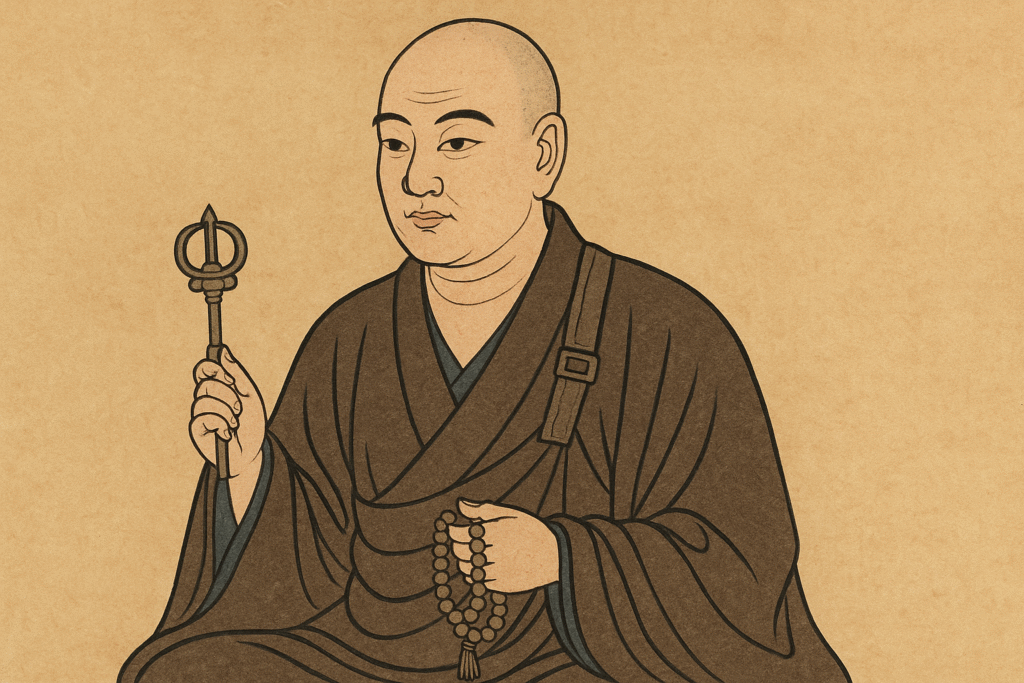

そんな中、理想を掲げる若き僧・空海(後の弘法大師)が登場します。

桓武天皇は、彼の才能を見込み、中国・唐への留学を命じます。

派遣期間は20年とされていたものの、空海はわずか2年で密教の極意を習得し、帰国。

日本に戻ると、「真言宗」を立ち上げ、密教の教えを人々にわかりやすく説いていきます。

これが、のちに東寺と深く関わることになる空海の偉業の始まりです。

東寺が建てられた理由とは?

空海が唐から持ち帰ったものとは?密教の教えと驚きのスピード

桓武天皇の命を受け、空海は中国・唐の都「長安」へ留学します。

そこで出会ったのが、密教の高僧「恵果(けいか)」でした。

空海は恵果から密教の教えを一心に学び、わずか2年で「正統な後継者」として認められる存在になったのです。

本来の派遣期間は20年だったにもかかわらず、わずか2年で帰国した理由には、師・恵果の病と「早く日本で教えを広めなさい」との言葉が関係していたとも言われています。

土木や医学などの実用的な知識も習得して帰ってきた空海、まさに“スーパーマルチ僧”ですね。

嵯峨天皇が空海に東寺を託す

嵯峨天皇

桓武天皇の死後、その意思を受け継いだ嵯峨天皇は、空海に東寺を託します。

こうして、東寺は単なる国家管理の寺ではなく、真言密教の根本道場としての役割を担うことになります。

空海はまず、密教の中心となる伽藍のひとつ「講堂」の建立を天皇に申し出ました。

東山からの木材搬入もあわせて許可を得ており、修行の場となる講堂が最優先で建てられたことがわかります。

有名な五重塔はその後に建てられたもので、信仰と修行の両輪で東寺は発展していきました。

密教ってなに?東寺が建てられた本当の理由

そもそも密教とは何でしょうか?

密教は、宇宙の中心仏とされる大日如来の“真言(しんごん)”を唱えることで、人々を救う教えです。

火を焚いて祈願する護摩行(ごまぎょう)などが知られていますが、その儀式は公開されず、師から弟子へと秘密裏に伝えられるのが特徴です。

この“密やかに伝わる教え”であることから「密教」と呼ばれています。

そしてもうひとつ、東寺がなぜ建てられたのか?

それは、桓武天皇が平安京において僧侶の政治介入を防ぐため、国家公認の寺院を東西1つずつに限定したためです。

こうして、都の正門「羅城門」の東側に東寺、西側に西寺が配置されました。

東寺は空海にゆだねられましたが、西寺はその後の火災により990年に消失し、現在では跡地のみが残されています。

東寺の五重塔は誰が建てたの?実は江戸時代の再建だった!

空海が東寺を託された当時、講堂などの伽藍(がらん)が中心に整備されましたが、五重塔については時代を経て何度も火災で焼失しています。

実は、現在の東寺の五重塔は空海の時代のものではなく、江戸時代の徳川家光によって再建された5代目の塔なのです。

これまでに五重塔は4度も焼失し、そのたびに再建されてきました。

しかし、度重なる戦火や災害の中で多くが焼け落ち、現在の五重塔は1644年(寛永21年)に完成したもの。

高さは約55メートルと、木造建築としては日本一を誇り、まさに京都のシンボルともいえる存在です。

塔の内部には仏像が安置されており、特別公開の時期には中に入ることも可能です。

空海が築いた密教の教えと、徳川家の信仰が融合して今の姿になった東寺の五重塔は、歴史的にも文化的にも非常に価値ある建造物といえるでしょう。

東寺を建てたと言っても全ての建物に桓武天皇が関わったわけではない

東寺には現在、以下のような様々な建物が存在しますがそれらの建立に桓武天皇が全て関わっていたというわけではありません。

東寺の主要な建物一覧

金堂(国宝)

- 東寺の本堂で、ご本尊は薬師如来。

- 桃山時代(1603年再建)の建築。

講堂(重要文化財)

- 密教の教義を立体で表した「立体曼荼羅」が安置される。

- 空海の構想により建立。1491年再建。

五重塔(国宝)

- 高さ約55メートルで日本一の木造塔。

- 現存する塔は徳川家光により1644年に再建。

大師堂(御影堂/重要文化財)

- 弘法大師・空海の住居跡。現在も信仰の中心。

- 1390年頃の建築。

食堂(じきどう/重要文化財)

- 僧侶の生活や修行に使われた施設。

- 江戸時代中期の建築(江戸後期に大改修)。

灌頂院(重要文化財)

- 密教の灌頂(かんじょう)儀式を行う施設。

- 1123年再建の平安後期建築。

宝蔵(重要文化財)

- 経典や宝物を保管する倉庫建築(校倉造風)。

- 平安時代後期の建築。

鎮守八幡宮本殿(重要文化財)

- 東寺の守護神を祀る神社建築。

- 1376年再建。

鐘楼(しょうろう/重要文化財)

- 梵鐘を吊るす建物。建物は江戸時代の再建。

蓮華門(れんげもん/重要文化財)

- 正門。江戸時代初期の再建。

その他の施設・建築群

- 小子房(しょうしぼう)…塔頭のひとつで非公開だが紅葉スポット。

- 宝物館(収蔵庫)…通常非公開の仏像や文書を期間限定で公開。

- 東大門(不開門)…旧正門(現在は閉鎖)。国重文指定ではないが歴史的価値あり。

- 南大門…観光客が入る正面入口。

- 東寺幼稚園…宗教法人管理の施設。境内地に含まれる。

桓武天皇が関わったのは「東寺の創建そのもの」

桓武天皇の時代(796年)に東寺の建立が決定されたのは事実です。

ただし、それは「国家による官寺(かんじ)」としての基本的な伽藍の配置計画であり、金堂・講堂などの最初期の建物だけが対象でした。

しかも、それらの建物も現在に残っているわけではなく、後世に再建されたものがほとんどです。

各建物は後の時代に建設・再建されたものが多い

以下に例を挙げます。

- 五重塔(現存):→ 1644年、徳川家光によって再建(空海の時代にも存在したが4度焼失)

- 金堂(現存):→ 1603年、豊臣秀頼によって再建

- 大師堂(御影堂):→ 1390年頃、室町時代の建立

- 宝蔵、灌頂院、食堂など:→ ほとんどが平安〜江戸時代にかけて建立・再建

つまり、桓武天皇が関わったのは「初期プランと一部の基礎」だけで、その後の長い歴史の中で、空海をはじめ、鎌倉・室町・江戸時代の権力者たちが、それぞれ再建・整備していったのが現在の東寺です。

東寺は誰が建てた?【まとめ】

東寺は、政治と仏教のバランスを正そうとした桓武天皇の強い意志によって建てられ、後に空海が密教の根本道場として発展させた歴史ある寺院です。

建設当初の背景を知ることで、単なる観光名所ではなく、日本仏教の大きな転換点だったことが見えてきます。

空海が伝えた密教の世界も含め、東寺は今も多くの人々に信仰される重要なお寺であることに変わりありません。