奈良時代から現代まで多くの人々に親しまれている唐招提寺。

中国から来日した鑑真和上が建てたお寺として知られていますが、そもそもなぜ建てられたのでしょうか?

この記事では、唐招提寺を建てた理由と、建てた人物である鑑真の壮絶な人生について詳しく解説していきます。

唐招提寺の関連記事一覧

唐招提寺を建てた理由

日本には正式な戒律がまだ存在していなかったから!

「戒律」とは僧侶が守るべき仏教の決まり事で、お坊さんのルールのようなものです。

752年に東大寺大仏殿の開眼供養が行われ、聖武天皇や光明皇后らは仏教を深く信仰し、人々に仏教を広める活動が盛んになりました。

しかし、肝心なお坊さんの育成が整っておらず、僧侶が守るべき仏教の決まり事、いわゆる戒律もゆるゆる状態。

僧侶としての心得がないまま「私が僧侶である!」と偉そうにする者も現れ、偽りの仏教が広まる恐れもあったのでしょう。

そこで、当時遣唐使として中国に留学していた榮叡(ようえい)と普照(ふしょう)が、鑑真に仏教における戒律を日本に伝えてほしいと依頼をします。

鑑真は、日本に来てくれるのでしょうか?

僧侶が住まいする場所を意味していたから?!

唐招提寺の「唐招」は「四方」を意味するそうで、四方から僧侶が集合し、中国ではすべてのお坊さんのための組織を表しているそうです。

初めは、「唐の戒律を学ぶ」寺として「唐律招提」と呼ばれていたとか。

正式な戒律と本物の仏教を広めるためであったから

唐招提寺は新田部親王(にいたべしんのう)の旧・宅地を譲り受け、お寺としたもので費用なども掛けず、講堂は平城宮の東朝集殿が移築され、また食堂(じきどう)は貴族からの寄進であるなど、僧侶の住まいや戒律を学ぶために改装されました。

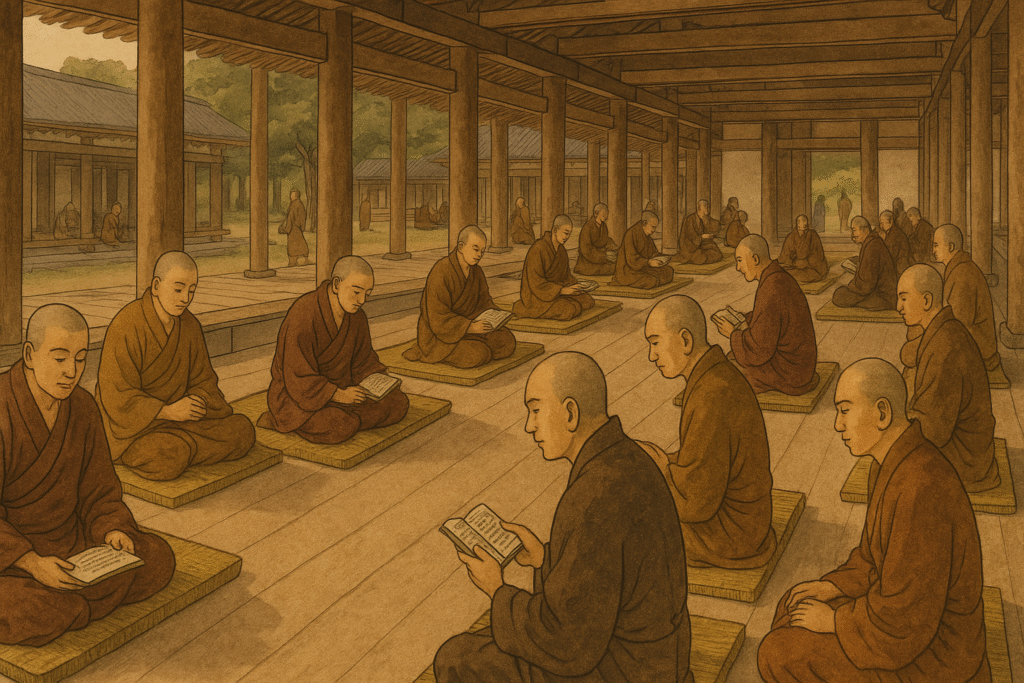

唐招提寺は多くの僧侶を受け入れ、戒律を受けるための寺として、本格的な僧となるための教えが正式に伝えられていきました。

唐招提寺は誰が建てた?中国スーパーエリートの僧侶だった‼

唐招提寺は戒律を授ける寺として建てられた

唐招提寺は奈良時代の759年に、多くの僧侶たちが仏教を学び、日常生活で守るべき「戒律」を授かるためのお寺として建てられました。

鑑真を日本に呼んだ遣唐使の願い

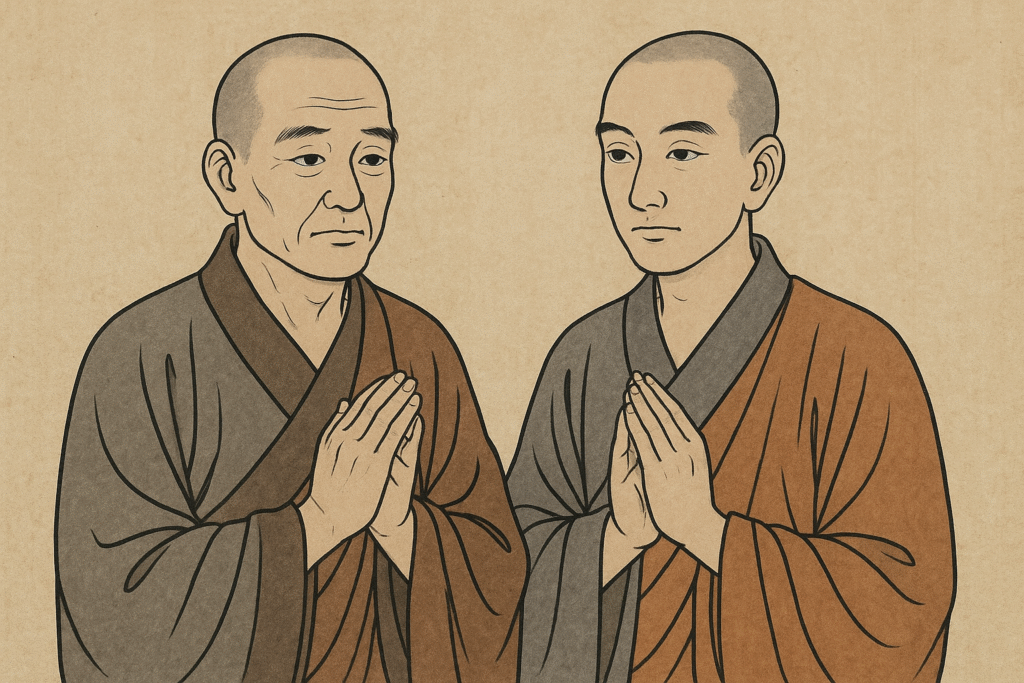

榮叡と普照

当時、遣唐使として中国に留学していた榮叡(ようえい)と普照(ふしょう)は、日本に正式な戒律を伝えるため、鑑真に「導師」として来日してほしいと懇願します。

この願いは簡単に叶ったわけではなく、数々の困難が待ち受けていました。

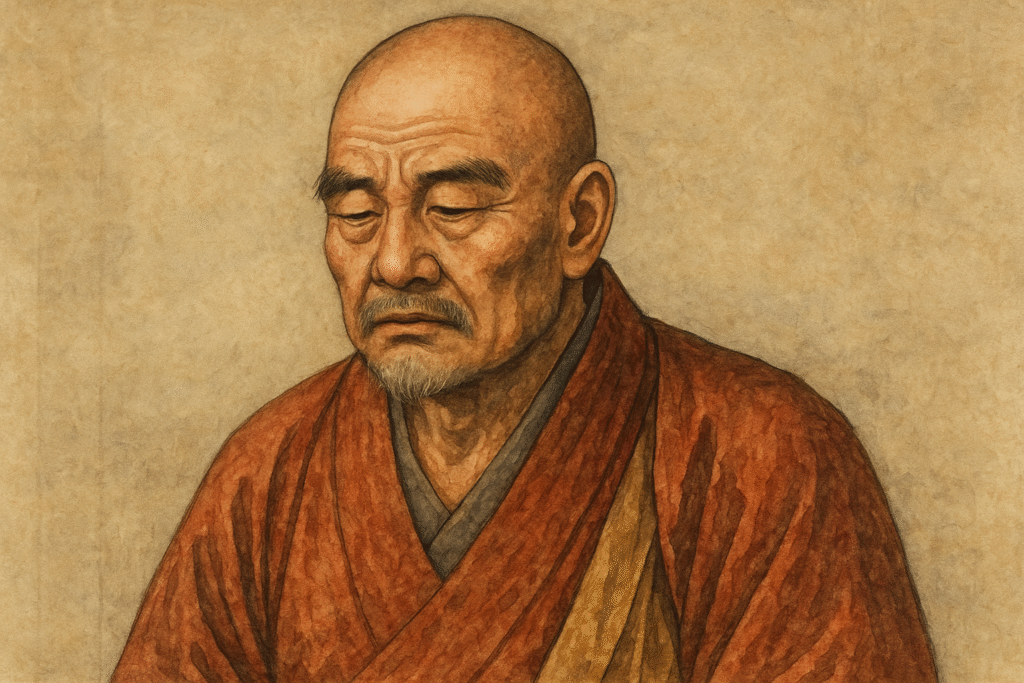

鑑真とは、中国で非常に位の高いお坊さんで、いわばスーパーエリートといっても過言ではない存在でした。

そんな鑑真が、日本に戒律を伝えるために立ち上がります。

渡航を阻む数々の困難

しかし当時、中国では外国へ行くことが禁止されており、鑑真が日本に行くことなど許されるはずがありませんでした。

それでも鑑真は諦めず、何度も渡海を試みます。そのたびに弟子に密告されたり、航海途中で船が難破したりと失敗の連続。

5回目の渡航では、南の島へ流されるという結果に終わります。

普通なら諦めてしまうところですが、鑑真は違いました。

この執念と信念の強さは本当に凄いですよね。

ついに日本へ到着

そして6回目の挑戦で、ついに日本の地に辿り着くことができたのです。

このとき鑑真はすでに66歳になっていました。

幾度もの航海の疲労や気候の影響で、鑑真は両目を失明してしまったという話も有名です。

尼が辻に残る逸話

ちなみに、唐招提寺の近くには「尼が辻」という地名があります。

これは、両目が見えなくなった鑑真が、日本の景色を直接見ることはできなかったものの、唐招提寺のあるこの地の土を舐め「甘い土だ」と涙を流して愛でたという逸話に由来しています。

この「甘い土」という言葉が転じて「尼が辻」と呼ばれるようになったそうです。

唐招提寺は誰が建てたのか?

唐招提寺は鑑真によって建てられました。

おじいちゃんになっていても、凄く頑張った、とてもすごい人だったのです‼

おまけに、両目を失明しても日本に戒律を伝えるために、信念を貫くなんて、やはりスーパーエリートですね。

鑑真さん、すごい‼

唐招提寺は何時代のもの?

唐招提寺は奈良時代に建てられたお寺です。

当時建てられたお寺の代表的なものは、東大寺大仏殿で聖武天皇が仏教を国に広めるために、国分寺や国分尼寺などを建てたことなど、仏教文化に力を注いだ時代ともいえます。

ちなみに、鑑真も東大寺で約5年間住まいしたとか。

また聖武天皇のときの年号が天平だったことから、この頃の文化を「天平文化」ともいわれています。

この文化は、唐の文化が最も影響があり、国際的な文化・仏教思想などからも、鑑真が深く関わっていた一つなのではないでしょうか?

唐招提寺のその後の歴史

鑑真が唐招提寺を開いたのは759年でしたが、その後のお寺はどのように歩みを進めてきたのでしょうか。

平安時代|鑑真の教えを守り続けた寺

鑑真が亡くなった後も、唐招提寺は戒律を学ぶ道場として重要な役割を果たしました。

特に平安時代には、戒律を厳格に守る寺院として高い評価を受け、全国から僧侶が修行に訪れるようになります。

鎌倉時代|再び脚光を浴びる

鎌倉時代になると、仏教が武士階級にも広まり、鑑真の教えも改めて注目されました。

この時代には寺の修復や再建も進められ、戒律復興運動の中心寺院として存在感を強めていきます。

江戸時代|幕府からの保護

江戸時代には徳川幕府から保護を受け、寺領も安堵され、鑑真和上を祀る開山堂の整備などが進められました。

また、一般庶民の参詣も増え、唐招提寺は戒律道場としてだけでなく、信仰の場としても栄えるようになります。

近代〜現代|国宝と世界遺産へ

明治維新後は廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)の影響を受け、寺領を失うなど厳しい時期もありましたが、多くの文化財が国宝に指定され、1998年には「古都奈良の文化財」として世界遺産に登録されました。

現在では、鑑真和上が眠る御廟や、奈良時代建立の金堂・講堂をはじめとする貴重な建築群が当時の姿を伝えています。

鑑真の教えと信念は1250年以上経った今もなお、唐招提寺を訪れる人々の心に静かに語りかけています。

唐招提寺を建てた理由【まとめ】

今回は、唐招提寺を建てた理由と、建てた人物である鑑真について解説しました。

正式な戒律を日本に伝えるため、命を懸けて渡日した鑑真の想いが込められた唐招提寺。

現在も多くの僧侶や参拝者に愛され続けています。

ぜひ鑑真の足跡を辿りながら唐招提寺を訪れてみてください。