清水寺の本堂は、京都観光のハイライトのひとつです。

この記事では、四季折々の景色が楽しめる「清水の舞台」や、秘仏として知られる「十一面千手観音立像」など、見どころをわかりやすくご紹介します。

建築の魅力や歴史背景にも触れながら、訪問前に知っておきたい情報をまとめました。

清水寺の関連記事一覧

- 清水寺は何分で回れる?拝観所要時間と最寄り駅からの行き方を徹底解説!

- 清水寺のベビーカー事情まとめ|持ち込み・レンタル・ルートを解説!

- 清水寺の豆知識10選|知って楽しい伝説・建築・隠れ名所も紹介!

- 清水寺の胎内めぐりでパニックになる?怖い理由と安全対策を徹底解説!

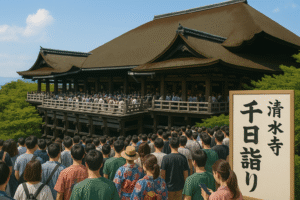

- 清水寺の千日詣りとは?お札・宵まいり・混雑日をわかりやすく解説!

- 清水寺はなんの神様?ご利益・本尊・境内のパワースポットも徹底解説!

- 清水寺は誰が建てたのか?坂上田村麻呂と僧たちの知られざる創建秘話

- 清水寺の本堂の見どころ|舞台の絶景・秘仏観音像の魅力とは?

- 清水寺の映えスポット8選|絶対に外せない写真撮影ポイントを紹介!

- 清水寺から日の出は見える?おすすめのスポットや初日の出の時間も解説!

- 清水寺のことわざ「舞台から飛び降りる」の本当の意味と由来を解説!

清水寺の本堂の見どころ5選

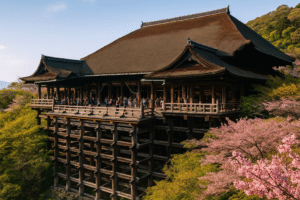

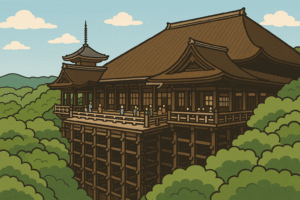

清水寺の本堂は、1952年に国宝に指定された日本を代表する木造建築のひとつです。

現在の本堂は、1629年の火災によって焼失したのち、徳川家光の寄進により1633年に再建されたものです。

全体は釘を一切使わない伝統技法によって建てられており、屋根は「檜皮葺(ひわだぶき)」という天然素材を使った優美な寄棟造(よせむねづくり)で、平安時代の宮殿建築を思わせる雰囲気を漂わせています。

内部構造も特徴的で、外陳(礼堂)・内陳・内々陳の三層構成となっており、最奥の内々陳には清水寺の御本尊が安置されています。

一般の参拝者は外陳から拝観する形となり、この構造からも清水寺本堂の宗教的な荘厳さを感じ取ることができます。

清水の舞台と「懸造(かけづくり)」の建築美

清水寺本堂最大の見どころといえば、やはり「清水の舞台」です。

この舞台は、本堂から前方に大きく張り出した形で設けられ、舞台下には樹齢400年を超えるけやきの巨木18本が柱として使われています。

高さは地上約13メートルにも達し、舞台に立てば京都市内を一望できる絶景が広がります。

このような高所に舞台を支えるために使われているのが、日本の伝統建築技法である「懸造(かけづくり)」です。

格子状に組まれた木材同士が支え合う構造で、接合部には「つなぎて」と呼ばれる釘を使わない技法が採用されています。

これにより、地震などにも強い柔軟な耐久性を実現しています。

舞台は、かつては奉納の舞や能などが行われた神聖な場所でもあり、単なる展望台以上の意味を持っています。

「清水の舞台から飛び降りる」ということわざの由来にもなったこの場所は、歴史的・建築的・文化的に非常に価値が高いスポットなのです。

本堂内部の構造と三つの空間(外陳・内陳・内々陳)

清水寺本堂の内部は、3つの空間に分かれる独特の構造を持っています。

それが「外陳(げちん/礼堂)」「内陳(ないちん)」「内々陳(ないないちん)」です。

- 外陳は参拝者が立ち入れる空間で、礼拝の場として開放されています。ここから奥に向かって仏様を拝むのが基本の形です。外陳の南側には通路が設けられており、内部を覗き込むこともできます。

- 内陳は僧侶が儀式を行う空間で、柱が並ぶ荘厳な設計になっています。

- 内々陳はもっとも奥の神聖な空間で、秘仏である「十一面千手観音立像」が安置されています。通常は非公開で、厨子の扉も閉じられており、外からその姿を見ることはできません。

この三段構造は、仏教寺院の中でも非常に格式の高い形式で、清水寺が単なる観光地ではなく、深い信仰に根差した場であることを象徴しています。

檜皮葺の屋根と寄棟造の美しさ

京都、清水寺へ行ってきました。

— 播磨公 (@Harimakimi) October 2, 2021

檜皮葺の屋根が新しくなって壮大感が増したような感じがしました。

秋風や檜舞台の役者たち 播磨公 pic.twitter.com/SBOE5FtbmN

清水寺本堂の屋根は、「檜皮葺(ひわだぶき)」と呼ばれる日本古来の技法で葺かれています。

これは、ヒノキの皮を一枚一枚重ねていく方法で、しなやかな質感と自然な風合いが特徴です。

屋根の形状は「寄棟造(よせむねづくり)」で、四方向に傾斜を持つ構造になっており、どの角度から見ても整った美しいシルエットを生み出しています。

この屋根の曲線美こそが、清水寺本堂に優雅さと重厚感を与えている大きな要素です。

平安時代の宮殿建築や貴族邸宅に通じるデザインが取り入れられており、見る者に優美で落ち着いた印象を与えます。

現代の建築技術とはまったく異なる、自然素材と人の手による調和の美を感じることができるポイントです。

国宝指定の理由と文化的価値

清水寺の本堂は、1952年(昭和27年)に文化財保護法に基づき国宝に指定されました。

その理由は、単なる宗教建築というだけでなく、江戸初期の寺院建築の代表例であり、当時の建築技術・意匠・信仰の在り方を色濃く残していることにあります。

とくに、釘を一切使わない木組み構造や、檜皮葺の屋根、三陳構造など、当時の工匠たちの卓越した技術が結集されており、建築史的にも非常に価値の高い存在とされています。

また、文化財としての価値だけでなく、今も多くの参拝者が訪れ信仰を集め続けている点も、保存すべき歴史的・文化的背景とされています。

火災と再建、そして現代までの修繕の歩み

清水寺本堂の歴史は決して平穏ではなく、1629年に火災によって焼失するという大きな出来事がありました。これを受けて、3代将軍・徳川家光の寄進によって1633年に現在の姿に再建されました。

その後も、長い年月を経る中で雨風・地震・老朽化などにさらされ、昭和や平成の時代にも屋根や舞台部分などを中心に何度も修繕が行われてきました。

近年では、2020年に本堂の檜皮葺の屋根全面葺き替えが完了し、より美しい姿に蘇っています。

このように、何世代にもわたって修理や保存が行われてきたことで、清水寺本堂は歴史的価値を保ったまま現代へと受け継がれています。

単なる観光地ではなく、「守り続けられてきた信仰の場」としての重みを感じられるのも、清水寺本堂の大きな魅力です。

清水の舞台はなぜ有名?歴史と構造の意味

「清水の舞台から飛び降りる」ということわざでも有名なこの舞台は、実は単なる展望スペースではありません。

本堂からせり出すように造られたこの舞台は、「舞楽」や「能」など仏前奉納の儀式が行われる神聖な空間でもありました。

その構造は、急斜面に対応するための日本古来の建築技法「懸造(かけづくり)」で作られており、釘を一本も使わず、柱と横木を組み合わせて支え合う仕組みとなっています。

舞台の高さは地上約13メートル。

奈良時代や平安時代の人々にとって、そこからの景色はまさに「極楽浄土」を思わせる世界だったと言われています。

現代の私たちにとっても、四季折々の風景が広がるこの場所は、まさに心が洗われるような絶景ポイントです。

清水寺本堂の舞台・景色

春の清水寺本堂舞台からの景色を眺めるなら、やっぱり桜ではないでしょうか。

夜はライトアップするので、昼間と違う風景が楽しめます。

夏は緑色の木々を眺める標準的な季節ですけど、京都は盆地なので、物凄く暑いです!

こまめに水分補給、休憩などしながら楽しみましょう。

秋は紅葉の季節なので、とても混雑します。春と同じく夜はライトアップします。

夜は昼間と違った世界楽しめます。

冬は雪が降るので、雪化粧がみられると思います。比較的冬は多少人も少なめ

で落ち着いて観光できるのではないかと思います。

清水寺本堂の仏像

清水寺の仏像と言えば「秘仏十一面千手観音立像」だと思います。

秘仏である為、普段は目にすることはでません。

その代わりに懸仏(かけぼとけ)が掲げられています。御正体とも言われています。

特徴がわかりやすく表現されているので、姿を知るには良いかと思います。

こちらで拝むことができます。

実物をみられるのは、33年に1度なので、次に開帳がおこなわれるのが2033年になる予定なので、しばらくは、お目にかかれません。

秘仏とは、信仰上の理由により非公開になっています。厨子などの扉が閉じられたまま

祀られている仏像です。

少し除夜の鐘について話したいと思います。除夜とは12月31日の夜です。

一年の最後の夜から元旦にかけて108回鐘をついて、煩悩の除去を祈願します。

仏教において人間の煩悩が108種あるとされていることに由来します。

清水寺の本堂【まとめ】

清水寺の本堂は、美しい舞台や秘仏、釘を使わない伝統工法など、多くの見どころが詰まった歴史的建造物です。

訪れる季節によって表情が変わる景色も魅力のひとつ。混雑を避けたい方には冬の静けさもおすすめです。

ぜひ自分に合ったタイミングで、清水寺の本堂をじっくり味わってみてください。