東京ドームシティのシンボル的存在「サンダードルフィン」。

ビルの間をすり抜け、観覧車を貫通する大胆なコース設計で、見ただけでも「これは絶対怖い…」と思ってしまうほどのインパクトです。

でも実際はどうなのか?

この記事では、サンダードルフィンの「怖さの正体」と「浮遊感の感じ方」、初心者が安心して乗るためのコツを、実際に乗った体験を交えて徹底解説します。

全国の絶叫マシンとの比較や、おすすめ座席の選び方も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

👉👉東京ドームシティ記事一覧を開く

東京ドームシティ関連記事一覧

サンダードルフィンってどんなジェットコースター?

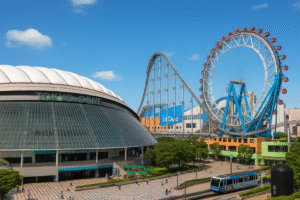

東京ドームシティの中でもひときわ目立つ存在、それがジェットコースター「サンダードルフィン」です。

2003年に登場して以来、都心型コースターとして高い人気を誇っています。

特徴は何と言っても、その大胆すぎるコース設計です。

地上80メートルからの急降下を皮切りに、ショッピング施設「ラクーア」のビルに空いた巨大な穴を突き抜け、観覧車「ビッグ・オー」の中央を通過するという前代未聞のコースレイアウト。

まさに都市と絶叫の融合です。

スペック概要(2025年時点)

- 最高速度:130km/h

- 最大落差:66m(20階建てビル相当)

- 最大傾斜:80度

- 最大加速度:4.36G

- 所要時間:約1分30秒

- 対象年齢:8〜64歳

- 身長制限:130cm以上

- 料金:1,500円(ワンデーパス可)、スキップパス1,000円

これほどのスペックを持つジェットコースターは、国内でもトップクラスです。

特に都心にあるアトラクションとしては異例で、地方の大型遊園地に匹敵するスリルが体感できます。

アクセスも抜群で、東京メトロ後楽園駅から徒歩すぐ、JR水道橋駅からも徒歩10分圏内。

観光の合間やデート中でも立ち寄りやすいのもポイントです。

サンダードルフィンの怖さはどれくらい?

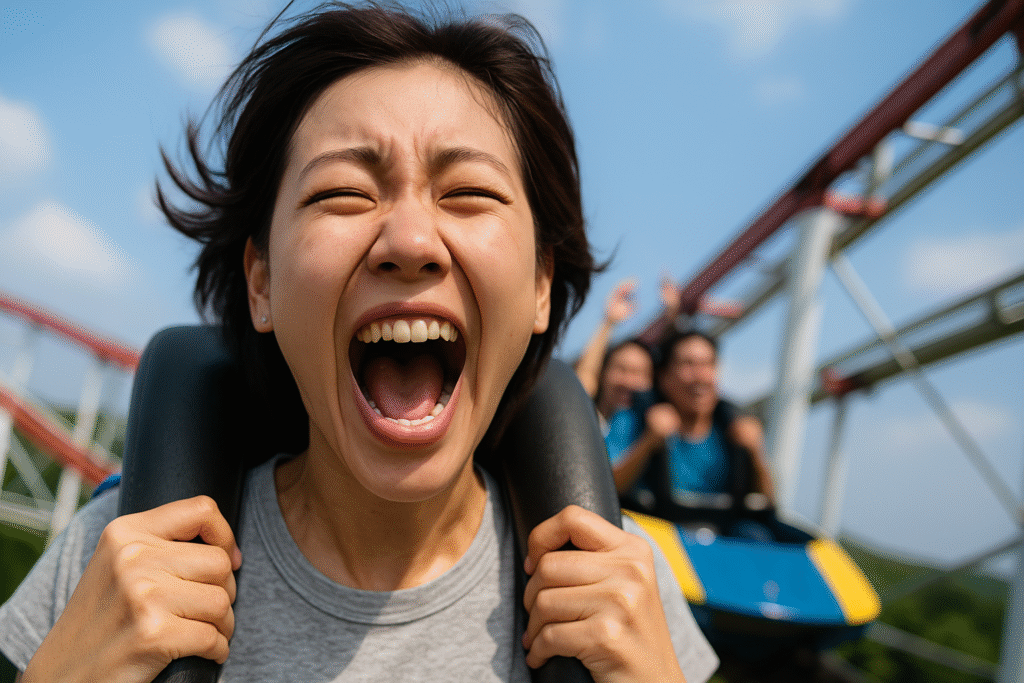

サンダードルフィンの怖さをひとことで言えば、「見た目以上にヤバい」です。

まず、乗る前からすでに怖い。

コースを見上げれば、ビルの隙間を突き抜けて落ちていくレールが視界に入り、思わず「え、これ通るの?」と声が出るレベル。

では実際に乗ると、どこが一番怖いのか?

それは最初の落下=ファーストドロップです。

最高傾斜80度からの垂直落下

スタート直後、ゆっくりと登っていくカタカタ音。

そして迎えるのは地上80mからの落下。

このファーストドロップは、角度80度・落差66mという国内屈指のスペックを誇ります。

体感としては、真下に落ちていくような感覚。

手足がふわっと浮き、思考も吹き飛びます。

さらに、落下後すぐに「ラクーアのビルの穴」に突入。

この穴がまた視覚的に怖く、スピード130km/hで壁に向かって突っ込むような演出は、まさに都市型コースターならではの恐怖体験です。

他の有名コースターと比べてどう?

以下は全国の絶叫マシンとの比較です。

| 名称 | 最高傾斜 | 最高速度 | 落差 | 加速度 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| サンダードルフィン (東京) | 80度 | 130km/h | 66m | 4.36G | ビル貫通・観覧車突入 |

| FUJIYAMA (富士急) | 65度 | 130km/h | 70m | 3.47G | スピード・高さ重視 |

| ええじゃないか (富士急) | 89度 | 126km/h | 65m | 3.67G | 座席が回転する超変則 |

| ビッグバーンコースター (那須) | 360°回転 | 88.5km/h | 約35m | 4.81G | 急加速+スパイラル |

こうして見ると、サンダードルフィンは回転こそないものの、加速度や傾斜・スピードのバランスが取れた“王道の怖さ”を体現したマシンです。

特に都市の中を縫うように進むため、景色のスピード感や視覚的スリルが段違い。

そのため、コース構成だけでなく「見た目の怖さ」も含めて最恐レベルと言えます。

サンダードルフィンの浮遊感はどのくらいある?

ジェットコースターに乗ったとき、「ふわっ」と体が浮くような感覚になることがありますよね。

それが“浮遊感(エアタイム)”と呼ばれるもので、サンダードルフィンにもこの浮遊感を味わえるポイントがあります。

一番感じるのは「キャメルバック」区間

サンダードルフィンでは、最初の急降下後に続く連続した緩やかな起伏=キャメルバックが続きます。

この起伏でスピードが落ちないまま上下に揺さぶられるため、座席に体が押し付けられたり、逆にふわっと浮いたりする感覚を繰り返し体験できます。

特に「ふわっ」とした瞬間に体が少し浮き、シートとの隙間ができると不安感が増します。

これがまさに「浮遊感が怖い」と言われる所以です。

後ろの席ほど強く感じる理由

サンダードルフィンでは、後方の座席の方が浮遊感を強く感じやすい構造になっています。

理由はシンプルで、先頭が落下や起伏に入っても後方の車両はまだ上にあり、引きずり込まれるような加速感と浮き上がり感が生まれるからです。

特に最後尾に近い座席は、浮遊感とスピード感のコンボが強烈。

「怖さより浮遊感のほうが苦手」という人には、前方の席を選ぶのが正解です。

浮遊感が苦手な人へのアドバイス

- 背中をしっかりシートに押しつけ、体を固定

- ハンドルを握って重心を安定させる

- 怖くなったら目を閉じて腹式呼吸(鼻から吸って、口からゆっくり吐く)

浮遊感で気持ち悪くなるのは、三半規管が急激な上下運動に追いつけないことが原因です。

対策をすれば、怖さはかなり軽減できます。

サンダードルフィンは、どの席が一番怖い?前列と後列で体感は変わる?

サンダードルフィンに乗る際、「どの席が怖いの?」「初心者は前?後ろ?」と気になりますよね。

実は、座席位置によって体感するスリルは大きく変わります。

ここでは、前列・後列それぞれの特徴とおすすめの座席をご紹介します。

前列(先頭〜2列目)の特徴|視覚的に怖いが意外と安心?

前の席に座ると、レールの先がよく見えるため、落下の瞬間やビルの穴に突っ込むシーンでは視覚的な恐怖が強め。

「これから落ちる!」という心の準備がしっかりできてしまうぶん、精神的に怖いと感じる人もいます。

ただし、実際に体へかかるG(加速度)や浮遊感は比較的マイルド。

車両の重さで引っ張られるような強い上下動が少ないため、初めての人や絶叫が苦手な人には前方がおすすめです。

後列(最後尾付近)の特徴|Gと浮遊感が一気に襲う!

後ろの席は、先頭車両が落下した後に引っ張られるようにして一気に落ちる感覚が強くなります。

そのため、加速のGやふわっとする浮遊感が強烈に体感されやすいです。

視界が開けにくいため、先の動きが読めず、身体が突然浮き上がるような“予期せぬ恐怖”が襲ってきます。

絶叫マシンに慣れている人や、刺激を求める人におすすめの席です。

中央付近の座席はどう?

中央付近は、前列と後列の中間くらいのスリルで、恐怖と浮遊感のバランスが取れたポジションです。

「前は物足りないけど、後ろは怖すぎるかも…」という人には、中央の席がベストチョイスになります。

座席の選び方まとめ(おすすめ早見表)

| タイプ | おすすめ座席 | 理由 |

|---|---|---|

| 初心者・怖がりさん | 前方(1〜2列目) | 景色で覚悟できる+Gが弱め |

| 浮遊感を避けたい人 | 前方〜中央 | 後方よりも浮きにくい |

| 絶叫マニア | 後方(最後尾付近) | Gも浮遊感も最強レベル |

| バランス型 | 中央 | 適度なスリルと安定感 |

座席は乗車直前に指定されることが多いですが、空いているタイミングならリクエストできる可能性もあるので、試してみる価値はあります。

サンダードルフィンの怖さを和らげるための対策とコツ

「絶叫系は苦手だけど、サンダードルフィンは乗ってみたい…」

そんなあなたのために、怖さを少しでも軽減して楽しむためのコツをまとめました。

事前準備とちょっとした意識の持ち方で、恐怖感はかなり変わってきます。

① 目線と姿勢に注意!「遠くを見る」が基本

落下の瞬間、目の前の景色が一気に動くのが怖さの大きな要因です。

そのため、なるべく遠くの景色を見るように意識すると、脳がパニックになりにくくなります。

また、背中をしっかりシートに密着させるのもポイント。

G(加速度)を背面全体で受けることで、身体が安定し、安心感が得られます。

② 息を止めずに呼吸する|腹式呼吸でリラックス

「怖っ!」となると、つい息を止めてしまいがちですが、これは逆効果。

鼻から吸って、口からゆっくり吐く“腹式呼吸”を意識することで、緊張を和らげることができます。

特に浮遊感のある場面では、呼吸を止めるとめまいや吐き気が出やすくなるので注意しましょう。

③ 酔いやすい人は対策を|事前準備が重要

サンダードルフィンは高低差が激しく、スピードも速いため、乗り物酔いしやすい方は注意が必要です。

- 乗車30分前までに酔い止め薬を服用

- 水分補給をしておく(脱水もめまいの原因に)

- 空腹・満腹を避けて、適度な食事で調整

もしも気分が悪くなった場合は、下車後にベンチで休憩+水分補給を。

東京ドームシティ内にはカフェやベンチが多く設置されているので、すぐに休むことができます。

④ 事前に動画で「目線の慣れ」をつけておく

サンダードルフィンには前面カメラ視点の乗車映像がYouTubeなどに多数アップされています。

「予習」としてそれらを見ておくことで、コースの流れや落下タイミングが分かり、心の準備がしやすくなります。

とくに高所恐怖症や初挑戦の方は、「次に何がくるか分からない怖さ」が一番の敵。

動画で目と脳を慣らしておくと、驚きがかなり軽減されます。

東京ドームシティの他の絶叫マシンとの比較

東京ドームシティには、サンダードルフィン以外にもスリル系アトラクションがいくつか存在します。

ここでは、他のアトラクションと比較して、サンダードルフィンがどれくらい怖いのかを明確にしていきましょう。

① タワーハッカー(絶叫系フリーフォール) *営業終了

- 高さ:約80m

- 落下方式:垂直落下型フリーフォール

- 所要時間:約1分

- 営業終了しています

タワーハッカーは、高さそのものはサンダードルフィンとほぼ同じですが、ゆっくり上がって突然落ちる恐怖がメインです。

サンダードルフィンのように横方向のスピード感はないものの、落下そのものの“心臓が浮く感覚”はよりピンポイントで強烈です。

「浮遊感がとにかく苦手」という方は、むしろサンダードルフィンのほうが“走っている感覚”があって安心かもしれません。

② ブンブンビー(上下反転系・回転系)

- 高さ:約20m

- 回転数:最大6回転以上(自力)

見た目はかわいらしい蜂の乗り物ですが、レバー操作で回転数を増やせる仕様のため、調子に乗るとかなりの絶叫マシンに化けます。

ただし、これは「酔い」に特化した怖さであり、「落ちる怖さ」とは別ジャンル。

③ サンダードルフィンは「王道の怖さ」

サンダードルフィンの恐怖は、高さ・速さ・落下・視覚トリックが組み合わさった「総合的な怖さ」です。

しかも、観覧車やビルの穴など、視覚効果を最大限に使った都市型コースターならではの恐怖演出が盛り込まれています。

つまり、

- タワーハッカー → 一瞬の落下が怖い

- ブンブンビー → 回転で酔うタイプ

- サンダードルフィン → 「走る」「落ちる」「突っ込む」をすべて体感できるオールラウンダー

という違いがあります。

ジェットコースターはなぜ落ちない?原理を解説

「ジェットコースターって、なんであんなに速くてグルグル回ってるのに落ちないの?」

誰もが一度は抱くこの疑問。実は、そこにはしっかりした物理の法則と、安全設計の技術が詰まっています。

遠心力が身体とコースを支えている

急カーブやループで身体が外に持っていかれるような感覚、それが遠心力です。

この遠心力は、物体が曲線的な動きをする際に、外へ飛び出そうとする力として現れます。

そしてジェットコースターは、この遠心力をうまく使って、コースに沿って人を押さえつけるような方向に働かせているのです。

特に上下の起伏や回転のあるコースでは、遠心力と重力がうまくバランスを取り、私たちの身体がシートから浮きすぎないように、安全に設計されているというわけです。

実際には「落ちないように作ってある」

サンダードルフィンのような高速コースターは、以下のような仕組みで安全が保たれています。

- レールに沿った“車輪”は上下左右をがっちり挟み込む

上だけでなく、下と横にも車輪があることで、レールから外れることが物理的に不可能に。 - G(加速度)の計算が綿密に行われている

設計段階で「この速度、この角度なら人間はこう感じる」と緻密な物理計算が行われており、

必要以上の負担がかからないように作られています。 - 制御システムと定期点検でリスクをゼロへ

スピードや停止位置もすべてコンピュータ制御。

加えて日々の点検・整備で故障や不具合を未然に防いでいます。

「怖さ」は錯覚であることも多い

落ちるように感じる恐怖、ひっくり返るような感覚。

これらの多くは身体の錯覚で、実際にはレールや重力、遠心力がしっかりと命を守ってくれています。

そう考えると、「落ちるかも!怖い!」と思っていたことが、「計算された“安全なスリル”なんだ」と感じられるようになり、ちょっと気が楽になりますよね。

まとめ|サンダードルフィンは怖いけど、楽しめる!

サンダードルフィンは、都心とは思えないスケールとインパクトを持つ絶叫コースターです。

特に最初の落下(ファーストドロップ)と、ビルや観覧車を貫通する都市型コースは、視覚的にも体感的にも“怖すぎる”と感じる場面が多々あります。

ですがその一方で、振動が少なく滑らかな走行や、座席ごとに異なる楽しみ方ができる点から、絶叫マニアだけでなく、初心者にも挑戦しやすい設計になっているのが魅力です。

怖さを和らげるためには、事前に動画でコースを把握したり、呼吸や姿勢を意識するなど、ちょっとした準備で「恐怖から快感」へと変えていくことが可能です。