「お化け屋敷=怖い」と思い込んでいませんか?

東京ドームシティのホラーアトラクション『怨霊座敷』では、2025年現在、特別演出『呪いの硝子窓』が開催中です。

従来の「靴を脱いで座敷に上がる」スタイルから一転、今回は靴を履いたまま体験する形に変更。映像技法を駆使した幻想的な演出が加わり、ストーリーも大幅にアレンジされました。

一方で、「思ったより怖くなかった」「映像が綺麗で印象的だった」という声も多数。果たして、それはなぜなのでしょうか?

この記事では、実際のストーリーや演出を踏まえながら、「怖くない」と言われる理由と楽しみ方のコツを詳しくご紹介します!

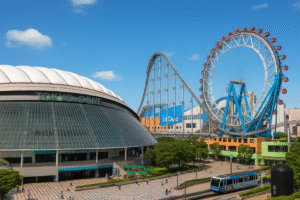

👉👉東京ドームシティ記事一覧を開く

東京ドームシティ関連記事一覧

東京ドームシティのお化け屋敷『呪いの硝子窓』とは?基本情報と見どころ

東京ドームシティ アトラクションズのラクーアゾーンにあるお化け屋敷では、2025年現在、特別演出つきの「怨霊座敷『呪いの硝子窓』」が開催されています。

概要

このお化け屋敷は、ホラーイベントの名プロデューサー・五味弘文氏による企画演出で知られ、ただ脅かすだけではない、ストーリー性に富んだ体験が特徴です。

靴を脱いで畳の上を歩くスタイルだった従来作から一転、『呪いの硝子窓』では靴を履いたまま進行する形式となり、恐怖演出と演出テンポの両方が強化されています。

あらすじ

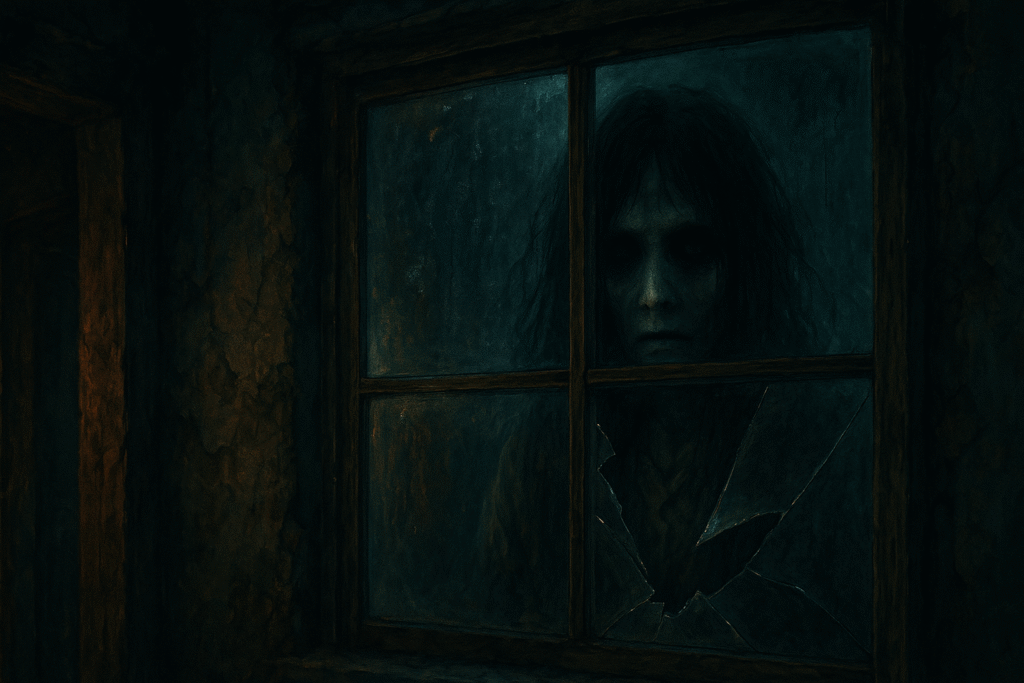

曇りガラスの奥から現れる謎の女の霊と、それに巻き込まれる夫婦の愛憎劇。

「助けを求める声」や「誰かを閉じ込める恐怖」など、人間の心の闇に踏み込むようなテーマが展開されます。

見どころ

床や壁に映し出される特殊映像もこの演目の見どころ。

神戸芸術工科大学の志茂浩和教授が映像演出を手がけており、まるでチームラボのような没入感を生み出しています。

ガラス越しの仕掛けや空間の明暗切り替えなど、細部にまでこだわった演出が怖さとリアリティを引き立てます。

東京ドームシティのお化け屋敷は怖くない|筆者の体験談レポート

正直に言うと、私はお化け屋敷が苦手です。

脅かし系のアトラクションは、心臓がバクバクしてしまって楽しめる余裕がないタイプ。

でも今回、「東京ドームシティのお化け屋敷って“怖くない”って聞くけど本当?」と半信半疑で、思いきって挑戦してきました。

体験前の心境

訪れたのは、2025年現在開催中の『呪いの硝子窓』。

入口の雰囲気はやや不気味で、「やっぱり帰ろうかな…」と一瞬ためらう空気感。

でもスタッフさんが丁寧に説明してくれて、靴を脱がなくてもよいことや、所要時間は15分程度だと知り、少し安心しました。

いざ、『呪いの硝子窓』へ

中に入ると、すぐに暗がりに包まれ、ゆっくりと家の中を歩いていく構成に。

途中、曇った窓ガラスの奥に何かが見える仕掛けがあり、「来るぞ…!」という緊張感はありつつも、派手に飛び出してくるような演出は少なく、静かな怖さという印象でした。

特に印象に残ったのは、壁や床に映し出される映像の美しさです。

蛾の羽が舞うような演出や、過去の記憶を辿るようなビジュアルがすごく綺麗で、「これホラーというよりアートじゃない?」とすら思ったほど。

体験後の感想

正直、怖がって叫ぶような場面はありませんでした。

それよりも「この部屋の設定凝ってるな…」「なんでこの照明使ってるんだろう?」などと、頭の中が“鑑賞モード”に切り替わっていった感覚です。

一緒に行った友人は「怖さより雰囲気が好き」と言っていて、私もまったく同意見でした。

怖さを求める人にはやや物足りないかもしれませんが、「お化け屋敷に苦手意識がある人こそ楽しめる」、そんな作品でした。

東京ドームシティのお化け屋敷は怖くないは本当?実際の口コミを調査

東京ドームシティのお化け屋敷『呪いの硝子窓』について、SNSや口コミサイトでは「怖くなかった」という声が少なからず見られます。

一方で、「めちゃくちゃ怖かった」「最後の仕掛けで叫んだ」という真逆の感想も存在しており、評価が二極化している印象です。

では、「怖くない」と感じた人は、どんな点に注目していたのでしょうか?実際の投稿をもとに傾向を探ってみました。

怖くない・楽しかった派の声

お化け屋敷【怨霊座敷〜呪いの硝子窓〜】#ダークギャザリング コラボ👻

— 川口 莉奈 (@nari_milktea) December 9, 2023

in 東京ドームシティ

さっさとお邪魔して参りました🕸⋆꙳

最高に楽しかったです♡

是非皆様も遊びに行ってみてくださいね🤍 https://t.co/AoUvIENBbg pic.twitter.com/UkxgvSI8Wt

呪いの硝子窓 最恐バージョン行った♪

— チェルシーひよこ𝕏 📷 (@hiyococoro) July 29, 2023

待ち時間ほぼ0だった〜

恐楽しかった!夢に出そう😱😍

リニューアル後のサンドルにも乗れた♪

色々予定済ませた後にサクッと遊べるTDCやはり優秀だな👌🏻 pic.twitter.com/aJArQy8y9L

ようやく呪いの硝子窓行けた!!

— 山海まなり (@haiironohowa) September 19, 2023

いい感じに空いてて2回入っちゃった。1回目、ある箇所の演出の勢いが良すぎて笑っちゃったw

めちゃくちゃ楽しかった〜!!!!なっちゃんありがとう🙏🙏🙏 pic.twitter.com/jF1EXyfUxW

- 「映像が綺麗すぎて見とれてしまった」

- 「物語が切なくて怖さよりも感情が先に来た」

- 「家の中の再現がリアルすぎて、博物館にいるみたいだった」

- 「驚かされるより、雰囲気を味わう系」

多くの「怖くない」派は、恐怖の瞬間に驚くよりも、世界観やディテールへの没入感を重視していることが分かります。

ガラス越しの演出や部屋の造り込みに気を取られ、心が“怖がるモード”から離れていく、という現象が起きているようです。

怖かった派の声

今日はホラーのハシゴでした✨

— 雪 (@bird1717_) June 11, 2024

「呪いの硝子窓」は全員進むのが怖すぎてくっついて大騒ぎ😂

「かくれ鬼の家からの脱出」は怖かったけど仕掛けも謎解きも面白くて、脱出成功して嬉しかったです👹✨✨ pic.twitter.com/s8mREJJ3ol

呪いの硝子窓怖すぎた……💀

— 𝓢𝓹𝓲𝓬𝓪 (@HAroom311) September 15, 2023

怖いけど、最新映像技術の凄さが間近で見れたので面白かった

(3枚目は体験直後に撮った為髪がボッサボサ……) pic.twitter.com/wZiOJ6obZt

東京ドームシティのお化け屋敷入ったんだけど怖すぎて無理すぎて恐怖の極限超えて超超超大号泣した(笑)

— ✴︎🌙さ わ🌹 (@saawachan) May 18, 2024

「怨霊座敷」特別演出『呪いの硝子窓』

最初から無理なの知ってるけどやっぱり無理だった。

目1回も開けてないから何も見てないけど

お化け屋敷はもう二度と入らない

- 「いきなり出てくる系はやっぱり無理」

- 「静かに怖がらせてくるのが逆に怖い」

- 「終盤の声が耳元で聞こえる演出がリアルで嫌だった」

一方で、心理的に追い詰められるような演出や、最後に畳みかけるタイプの演出に対して、強い恐怖を感じたという声も多く見られました。静かな空間とストーリーの展開に油断していたらやられた、という人も少なくありません。

年齢や同行者によって感じ方が変わる?

興味深いのは、「誰と行くか」で感じ方が大きく変わるという意見が多いことです。

子ども連れの家族は「想像よりソフトだった」と感じ、逆にホラー好きの友人と行った人は「意外と怖がらされた」と評価しています。

「怖い」と「怖くない」の差は、演出の強さというより体験者の視点・期待・感受性に左右される部分が大きいようです。

東京ドームシティのお化け屋敷が怖い人でも「怖くない」方法

「お化け屋敷に入るのは無理!」「心臓がもたない…」という方でも、『呪いの硝子窓』なら怖さをうまくコントロールしながら体験することが可能です。

実際、筆者自身もビビり体質ですが、ちょっとした工夫で“怖さ”をかなり軽減できました。

ここでは、怖がりな人でも安心して楽しめる方法=“怖くないための歩き方”をご紹介します。

ストーリーを先に把握しておく

突然の出来事が怖さの最大要因です。

事前に『呪いの硝子窓』のストーリーを軽く理解しておくだけでも、「あ、これはあの場面だな」と心構えができて安心感につながります。

“助ける視点”で歩く

「襲われる」視点でいると怖くなりますが、「瑠璃を助ける」「夜雨子を閉じ込めに行く」というストーリー上の“目的を持った主人公視点”で臨むと、受け身ではなく能動的に体験でき、恐怖がやわらぎます。

周囲の演出や小道具に注目する

壁紙・箪笥・照明・床の軋み音など、作り込みの細かさに注目すると、自然と「怖がる」ことから気が逸れます。

特に映像演出は幻想的で「きれい」と感じる場面も多く、アート作品として楽しめます。

先頭を譲る・交代する

怖いときは一緒に入る人に“先頭役”をお願いしましょう。

また、途中で交代しながら進むことで心理的な負担が分散され、最後まで落ち着いて歩けるようになります。

音に注意しすぎない

臨場感を出すために音声演出が多く使われていますが、怖がりさんは音に集中しすぎると逆に不安が増します。

視線を固定したり、深呼吸をして“気を逸らす”ことがポイントです。

呪いの硝子窓のプロデューサー・演出チームにも注目!

『呪いの硝子窓』が「ただのびっくり系お化け屋敷」と一線を画す理由のひとつが、制作陣のこだわりと実力です。

怖がりでも楽しめる“物語体験型ホラー”として完成されている背景には、2人のキーマンの存在があります。

プロデュースは“お化け屋敷の第一人者”五味弘文氏

全国のホラーイベントや常設お化け屋敷で数多くの作品を手掛けてきた五味弘文(ごみ・ひろふみ)氏。

かつて「絶叫重視」だったお化け屋敷に、ストーリー性や心理的恐怖を導入したことで知られています。

彼の特徴は、観客を“脅かされる人”ではなく“物語の登場人物”として巻き込む構成。

『呪いの硝子窓』でもその手法は健在で、「助けるべき瑠璃」と「操る夜雨子」の立場を想像することで、単なるホラーとは異なる没入感が生まれています。

映像演出は神戸芸術工科大学 志茂浩和教授

映像の仕掛けを担当するのは、神戸芸術工科大学の志茂浩和(しも・ひろかず)教授。

アートと空間演出のプロとして、光や映像を活用した没入型インスタレーションの分野で活躍しています。

館内では壁や床に投影される映像演出が随所に仕掛けられており、ただ怖いだけでなく、“美しく不気味”という感情を引き出す構成が見どころです。

特に「ガラス越しに見える女の顔」や「蛾の羽が舞う演出」は、口コミでも高評価を集めています。

このように、ホラーのプロと映像演出の専門家が手を組むことで、『呪いの硝子窓』は恐怖と芸術が融合した体験型アトラクションへと進化しています。

お化け屋敷が苦手な人にも「入ってよかった」と思わせる力があるのは、この演出陣のこだわりあってこそです。

まとめ

2025年に開催中の『怨霊座敷 特別演出「呪いの硝子窓」』は、プロデューサー五味弘文氏による緻密なストーリー設計と、神戸芸術工科大学による映像演出が融合した、非常に完成度の高いお化け屋敷です。

「怖かった」という声が多数ある一方で、映像や小道具に見とれてしまい、「思ったより怖くない」と感じた人も少なくありません。

お化け屋敷が苦手な人でも、ストーリーに注目したり、細部を観察する楽しみ方をすれば、また違った魅力を味わえるでしょう。

靴を履いたまま入場できる今作は、より気軽に挑戦できるのもポイント。

次のお休みには、ぜひ“勝負靴下”ならぬ“勇気”を履いて、東京ドームシティへ足を運んでみてください!