延暦寺には「不滅の法灯(ほうとう)」と呼ばれる灯火があります。

最澄が灯して以来、約1200年間絶えることなく燃え続けている――そんな神秘的な火として知られています。

しかし実はこの法灯、戦国時代に一度だけ消えたことがあるのをご存じでしょうか?

この記事では、延暦寺焼き討ちによって消えた法灯の真相や、山形県の立石寺との意外な関係、そして現在も灯されている場所について詳しくご紹介します。

比叡山延暦寺の関連記事一覧

延暦寺の不滅の法灯とは?

延暦寺とは?

延暦寺は京都と滋賀にまたがる比叡山全体を境内とした非常に大きなお寺です。

かの有名な最澄が約1200年前の平安時代に開いたお寺で、中国で誕生した宗教である天台宗の総本山となります。

この延暦寺では多くの僧が勉学や修行に励み、最澄亡き後も栄西や親鸞、日蓮などといった有名な僧たちが修行に励みました。

このことから延暦寺は日本仏教の母山と呼ばれています。

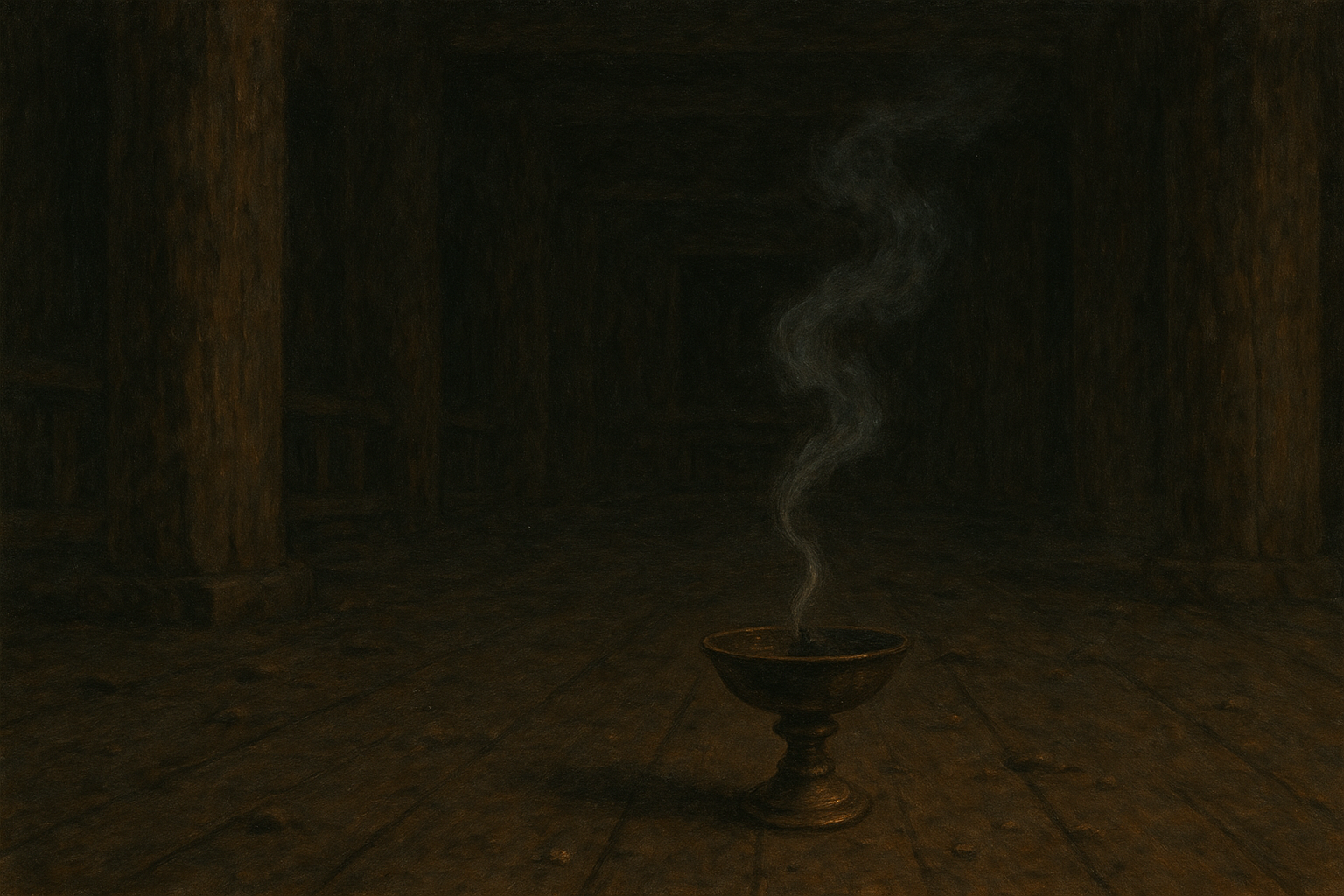

不滅の法灯とは?

法灯とは灯火のことをさします。

延暦寺の開祖である最澄が一乗止観院(現在は根本中堂)と呼ばれる本堂を建てた際、薬師瑠璃光如来の前に灯火をおいたとされ、この灯火が後に不滅の法灯と呼ばれるものとなりました。

最澄はこの法灯に、この灯は仏様の光であり暗い世界でも消えずに、暗闇を照らし続けますようにと願いを込めたとされています。

最澄がこの法灯を置き始めてから約1200年間、現在でもその法灯は消えたことがないとされ、このことから不滅の法灯と呼ばれるようになりました。

延暦寺の不滅の法灯が消えない理由

ではなぜ、1200年間もの間、法灯が消えることがなかったのでしょうか。

それは、毎日かかさず、延暦寺の僧たちが法灯の燃料となる油を注ぎ続けていたからです。

延暦寺の法灯は菜種油を燃料としており、僧たちは朝と夕方かかさず菜種油を注ぐとされています。

1日くらい燃料を足さなくても燃え続けるのでは?と思いますが、菜種油が注がれないということは、延暦寺で学ぶ僧たちがいなくなることを意味しているようです。

現在も不滅の法灯は灯され続けており、延暦寺の本堂である根本中堂で見ることができます。

延暦寺の不滅の法灯はどこで見学できる?

不滅の法灯は、比叡山延暦寺の中心的なお堂である「根本中堂(こんぽんちゅうどう)」にて見ることができます。

根本中堂は延暦寺の中でも最も格式の高い場所で、最澄が最初に草庵を結んだ場所に建てられたと伝えられています。

堂内は撮影禁止となっており、法灯は中央のご本尊・薬師瑠璃光如来の前にひっそりと灯されています。

外からは小さな光に見えるかもしれませんが、1200年以上にわたり受け継がれてきた仏の灯火だと考えると、その存在は非常に尊く感じられるでしょう。

なお、根本中堂は現在「平成の大改修」中で外観には工事用の建物がかかっていますが、堂内への拝観は通常通り可能です。

拝観時間と料金(2025年7月時点)

- 拝観時間:8:30〜16:30(冬季は16:00まで)

- 拝観料(東塔・西塔・横川共通券)

- 一般:1,000円

- 中高生:600円

- 小学生:300円

不滅の法灯を見学するには、延暦寺の中でも「東塔(とうどう)」エリアに入る必要があります。

根本中堂はこの東塔エリアの中心にありますので、拝観の際はまず「東塔」を目指しましょう。

延暦寺の不滅の法灯が消えたことが実はある

延暦寺は平安時代、最澄によって開かれてから約1200年もの歴史があります。

その1200年もの間、延暦寺にとって平和が続いていたという訳ではありません。

様々な事件がありましたが、なかでも延暦寺にとって最大の危機となった延暦寺焼き討ち。

この大事件が起きたことによって灯され続けていた不滅の法灯は1度消えてしまうこととなったのです。

延暦寺焼き討ちとはどのような事件?

延暦寺焼き討ちとは戦国時代の1571年9月30日、延暦寺と対立関係にあった織田信長によって、比叡山全体を焼き討ちにされた事件です。

多くの優秀な僧を輩出した延暦寺は、平安時代中期頃からその権力を高め武力を持つまでとなっていました。

これは延暦寺だけの話ではなく、滋賀県にある三井寺や奈良県にある興福寺の僧たちもまた武力を身に着けるようなったのです。

延暦寺、興福寺は非常に強い武力を持ったため二つ合わせて南都北嶺と呼ばれるようになりました。

強い武力を持った延暦寺は朝廷や天皇に自分たちの意見を押し通すほどとなります。

そんな強い武力を持っていた延暦寺でしたが、織田信長によって一部の領地が奪われるといった事件が起こります。

延暦寺は領地を返還するよう織田信長に求めますが、応じず、この事件を機に延暦寺と織田信長は対立関係となったのです。

その後、織田信長は浅井長政、朝倉義景の連合軍と戦を始めます。

この戦は姉川の戦いと呼ばれ、織田信長の勝利に終わります。

その後、この戦いから逃げた兵たちが比叡山の延暦寺へと逃げ込んだとされ、延暦寺は兵たちを匿ったのでした。

延暦寺焼き討ちによって法灯が消えてしまう

敵兵たちが延暦寺に逃げ込んだことを知った織田信長は、延暦寺に対し自身の味方をするのなら奪った領地を返還するが、従わなければ比叡山を焼き討ちにするといった条件を突き出します。

逃げてきた浅井と朝倉軍の兵を匿う延暦寺はこの要求には応じなかったとされ、比叡山延暦寺は焼き討ちにされたのでした。

この焼き討ちの際、灯され続けていた法灯は消えてしまい、法灯のみならず本堂の根本中堂、大講堂また多くの人が命を落としました。

山形にあった分灯によって法灯が復活

延暦寺の焼き討ち事件があり消えてしまった法灯ですが、山形県にある天台宗のお寺、立石寺から分灯してもらい、延暦寺の法灯は再び灯されることとなりました。

なぜ山形のお寺に延暦寺の分灯がある?

延暦寺の焼き討ちが行われる約30年前、立石寺は再建の際、延暦寺から不滅の法灯を分け与えられ延暦寺と同じくその法灯を灯し続けていました。

立石寺は延暦寺が焼き討ちされた際、分灯された法灯を再び延暦寺に移したとされ、これによって延暦寺の法灯は現在まで燃え続けることとなったのです。

つまり、延暦寺の不滅の法灯を今でも見ることができるのは立石寺に分灯してもらったからなのですね。

立石寺にも不滅の法灯が残されています

余談ですが、比叡山延暦寺から分け与えられた「不滅の法灯」は、今も山形県の立石寺(山寺)で大切に守られています。

立石寺は慈覚大師・円仁によって開かれた天台宗のお寺で、延暦寺と同じく古くから修行の場として知られています。

なお、立石寺の法灯は延暦寺のように広く公開されているわけではありませんが、現在も大切に受け継がれているとされます。

もし訪れる機会があれば、そうした歴史に思いを馳せながらお参りしてみるのも良いかもしれませんね。

延暦寺の不滅の法灯が消えた?【まとめ】

延暦寺の不滅の法灯は1度も消えたことがないのかについて調べました。

1200年間消えたことがないとされていますが、実は延暦寺焼き討ちによってその法灯は断たれたようです。

今でも不滅の法灯を見ることができますが、それは立石寺が延暦寺に分灯したからだったのですね。