「清水の舞台から飛び降りる」という有名なことわざ。

大胆な決断を表すこの言葉は、実は清水寺で本当に起きた出来事が由来になっています。

本記事では、その意味や歴史、現代での使い方まで詳しく解説します。

清水寺の関連記事一覧

- 清水寺は何分で回れる?拝観所要時間と最寄り駅からの行き方を徹底解説!

- 清水寺のベビーカー事情まとめ|持ち込み・レンタル・ルートを解説!

- 清水寺の豆知識10選|知って楽しい伝説・建築・隠れ名所も紹介!

- 清水寺の胎内めぐりでパニックになる?怖い理由と安全対策を徹底解説!

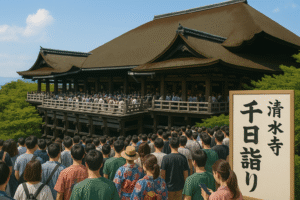

- 清水寺の千日詣りとは?お札・宵まいり・混雑日をわかりやすく解説!

- 清水寺はなんの神様?ご利益・本尊・境内のパワースポットも徹底解説!

- 清水寺は誰が建てたのか?坂上田村麻呂と僧たちの知られざる創建秘話

- 清水寺の本堂の見どころ|舞台の絶景・秘仏観音像の魅力とは?

- 清水寺の映えスポット8選|絶対に外せない写真撮影ポイントを紹介!

- 清水寺から日の出は見える?おすすめのスポットや初日の出の時間も解説!

- 清水寺のことわざ「舞台から飛び降りる」の本当の意味と由来を解説!

清水寺のことわざとは?

清水寺ことわざと言えば「清水の舞台から飛び降りる」というのが有名かと思います。

清水寺には、大変高い崖があり、ここから飛び降りる覚悟をもって、物事を実行するという意味が「ことわざ」の本当の意味ではないでしょうか。

驚く事に、この「ことわざ」は、たとえ話しでもなく、江戸時代には、願掛けのために多くの人が飛び降りたという事実があります。

実際に234人が舞台から飛び降り、85%の人が生還しているという記録が残っています。

清水の舞台から飛び降りるという、ことわざ通り本当に、この舞台から飛び降りた人は少なくないようですね。

清水の舞台からの飛び降りはいつ禁止されたのか?

「清水の舞台から飛び降りる」ということわざの由来でもある実際の飛び降り行為は、江戸時代に多数の事例が確認されています。

しかし、当然ながら現在ではこうした行為は厳しく禁止されています。

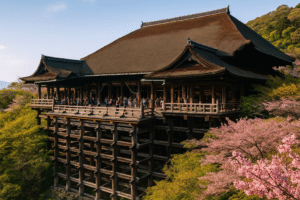

特に明治時代後期から大正時代にかけて、危険性が問題視され始め、その後は安全対策が強化され、舞台には転落防止のための高い欄干(柵)が設置されました。

現代では監視体制も整備されており、観光客が飛び降りることは不可能です。

なお、清水寺ではこの言葉の背景を伝えることには肯定的な姿勢も見せつつ、命を大切にする現代的な視点も大切にしています。

ことわざの由来を知ったうえで、舞台からの絶景を安全に楽しみましょう。

「清水寺の舞台から飛び降りる」意味とは?

清水寺のことわざで、飛び降りる意味は、色々ありますので、いくつか紹介します。

・「思い切って大きな決断をする事」

・大胆な決断をする事」

・「強い決意をして思い切って、物事に取り組む時の気持ち」

以上の3つが主な意味ではないでしょうか。

例えば高価な物を、買う時などに使う言葉でもあります。

自分にとっては高額な買い物する時に、勇気を出して買う時にも使ったりもします。

好きな人に思い切って、告白する時や、人生を動かすような大きな決断をする時に「清水の舞台から飛び降りる」と表現したりします。

「清水の舞台から飛び降りる」と同じ意味をもつ慣用句が英語にもあります。

Shoot Niagara(ナイアガラの滝を下る)という事です。

超巨大なナイアガラの滝を下るほどの大冒険を試みるという意味の慣用句です

類語もあるので紹介します。

「清水の舞台から後ろ飛び」です。

意味は、「清水の舞台から飛び降りる」と同じではありますが、前も見る事ができず後ろ向きになって、ジャンプして一息に落ちることになります。

こちらのほうが、覚悟がいるような気がします。

清水寺のことわざの由来

「清水の舞台から飛び降りる」という言葉は、江戸時代後期の滑稽本(こっけいぼん)「小説形態の一種」に記録してあり江戸時代に使っていたと考えられています。

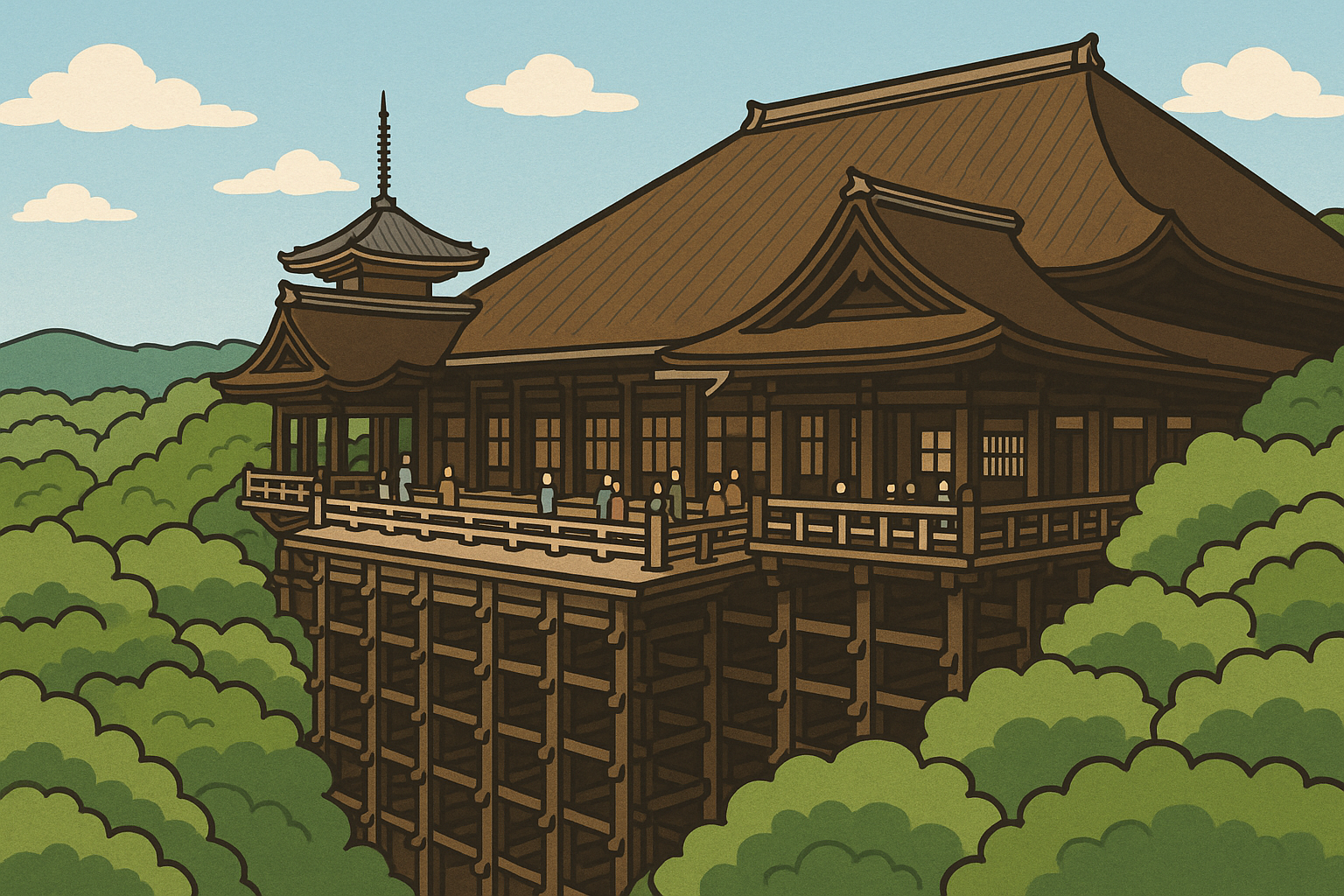

清水の舞台が、どこの場所にあるかというと、京都市の音羽山清水寺です。

清水の舞台とは、清水寺の本堂の一部で、舞台が建造されたのは1633年。

それまでに何度も戦争等で焼け落ちて、清水寺は1994年にユネスコ世界文化遺産。

古都京都の文化財の一つに登録されています。

清水寺は、崖に作られた清水の舞台があり、その舞台から飛び降りると死んで成仏できると言われていて、飛び降りる人が絶えなかったらしく、語源はここからきているみたいです。

清水の舞台の高さは13mで(4階建てのビル)に相当します。

かなりの覚悟がないとできないので、思い切って決断をする事を「清水の舞台から飛び降りる」と、表するようになりました。

清水寺のことわざ【まとめ】

「清水の舞台から飛び降りる」は、思い切った決断の象徴として現代でもよく使われています。

江戸時代には実際に舞台から飛び降りた人が多くいたことに驚きますが、それだけ清水寺が人々の信仰と覚悟の象徴だったことがわかりますね。