奈良観光で訪れる人も多い東大寺。

その壮大な建物と大仏は、一体誰が作ったのでしょうか?

この記事では、東大寺を建てた人物「聖武天皇」や、奈良の大仏を実際に造った仏師たちについて、やさしく丁寧に解説します。

仏教の力で乱れた世の中を救おうとした天皇の想いと、それを形にした職人たちの技術を、ぜひ知ってみてください。

東大寺の関連記事一覧

東大寺を建てた人は誰?

聖武天皇

奈良の観光地として有名な東大寺ですが東大寺を建てた人はだれなのでしょう。

東大寺を建てた人はズバリ「聖武天皇」です。

聖武天皇は、国の安泰と民衆の幸せの願いを込めて、建てられました。

聖武天皇は4回も都を移す

聖武天皇は、701年生に藤原京で生まれ、その後天皇に即位しますが、なんと4回も都を移し710年に都を平城京に移して、この地に大仏を作りました。

仏教思想家

聖武天皇は、誰もが認める仏教思想家で、全国に国分寺を建て、民衆の協力を得ながら大仏の造営に力をそそいだのです。

そして、掟破りでもあったといわれる聖武天皇は、布教活動や社会貢献にも尽力したことから、国の平和と民衆の幸せを願っていたのでしょうね。

この掟破りというのは、皇后になれるのは皇族の者でなければいけないとか、布教活動は朝廷から禁止されていましたが、今でいう布教活動推進委員会をつくり、布教活動に力を入れました。

そして、聖武天皇の妻であった光明皇后も、仏教を深く信仰し、孤児や貧しい人たちのために悲田院を作ったり、病気の人たちを看病したり、薬を与えたりする施薬院を設けました。

神さまのような人物であったようです。

東大寺 建設年表

| 年代 | 出来事 |

|---|---|

| 743年(天平15年) | 「大仏造立の詔」発布。大仏と寺院(後の東大寺)建立を決定。 |

| 745年(天平17年) | 平城京に戻り、「造東大寺司(ぞうとうだいじし)」を設置。東大寺建立が国家事業として本格化。 |

| 747年(天平19年) | 大仏鋳造開始と並行して、大仏殿(後の金堂)の設計・建設が始まる。 |

| 751年(天平勝宝3年) | 東大寺の寺号が正式に定まる(それまでは「金光明寺」「大華厳寺」とも呼ばれていた)。 |

| 752年(天平勝宝4年) | 大仏開眼供養会が盛大に行われ、東大寺が国家鎮護の大寺として位置づけられる。 |

| 753年(天平勝宝5年) | 鑑真が来日し、戒壇(受戒施設)設置に尽力。東大寺は戒律の中心寺院となる。 |

| 755年(天平勝宝7年)頃 | 南大門や僧坊、回廊など伽藍の周辺施設が順次整備される。 |

| 759年(天平宝字3年) | 金堂(大仏殿)が完成。東大寺の中心伽藍が一応の完成を見る。 |

| 8世紀末(光仁天皇〜桓武天皇期) | 七堂伽藍(講堂・僧坊・鐘楼・経蔵など)が追加整備され、東大寺の規模が拡大する。 |

- 「東大寺」という名前が確定するのは751年で、それ以前は大仏建立のための拠点として始まっています。

- 造東大寺司という国家直轄の組織が作られ、設計・建設・財政・労務すべてが管理されました。

- 大仏殿(今の金堂)だけでなく、戒壇院・講堂・南大門などを含む巨大伽藍の形成には十数年〜数十年を要しています。

奈良の大仏を作ったのはだれ?

国中連公麻呂

奈良の大仏は、聖武天皇の発願によって建立されましたが、実際に仏像を造ったのは、当時の熟練した仏師や鋳造技術者たちでした。

その中でも中心となったのが国中連公麻呂(くになかのむらじきみまろ)という人物です。

彼はもともと「国公磨(くにのきみろ)」という名で活動していましたが、大仏造営への多大な貢献により758年に現在の名を賜りました。

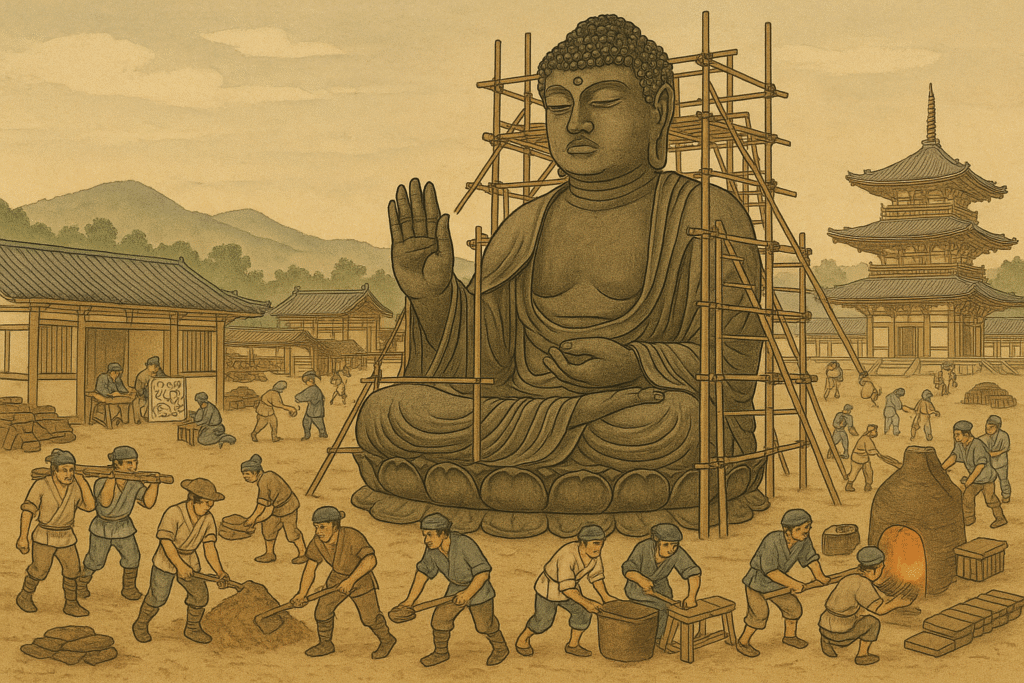

大仏の鋳造は、巨大な仏像を青銅で作るという、当時としては極めて高度な技術が必要とされる国家プロジェクトでした。

特に頭部や胴体は何度も失敗を重ねながら作られたとされ、700トンを超える青銅を使った大事業です。

火の管理や鋳型の設計、溶解した金属の注入など、すべてが職人たちの経験と勘に頼るしかなかった時代に、これだけの規模を成功させたのはまさに奇跡的ともいえるでしょう。

また、鋳造に用いる粘土型(鋳型)をつくる工人や、溶かした金属を運ぶ者、それを注ぎ込む作業にあたる者など、それぞれの工程に特化した仏師や工人たちが組織され、役割分担のもとで大仏造りが進められました。

現在でいうプロジェクトマネージャーやリーダー的な立場であったのが、国中連公麻呂であり、彼の存在なくしては完成しなかったともいわれています。

このように、「奈良の大仏を造った人」とは、聖武天皇だけでなく、実際に手を動かして造営に尽力した仏師や職人たちの存在も欠かせないのです。

東大寺を建てた人は、延べ260万人が参加‼

奈良時代の当時の人口は500〜600万と推定され、国民の2人に1人が工事に参加したことになります。

東大寺を作るにあたり、各専門の技術師がおかれ、特に仏師の国公磨(くにのきみろ)は30年にわたり大仏や大仏殿の造営に尽くしたことで、758年「国中連公磨呂(きみなかのむらじきみまろ)」の名を受けました。

東大寺は、画工・木工・金属工・鋳工などの各専門分野にわかれ、その配下に農民が造営に携ったといわれています。

更に詳しく内訳を見ていくと、木材関係の技術者約5万人で、それらに関わった労働者約16万人、金属関係の技術者約37万人で、それらに関わった労働者は約51万人と、国を上げての大きなプロジェクトといっても過言ではないでしょう。

更に東大寺を作った人たちは、造東大司の組織や工人を細かく設定し、長官・次官・半官などの役職をつくり、また専門的な技術者は渡来人や、その孫たちともいわれています。

造東大寺司の組織と工人とは?

※造仏所:仏像の設計

※鋳造:金属を溶かして仏像を作る

※造瓦所:粘土を焼いて瓦を作る

※木工所:用具や大仏殿を作る

※絵所:仏像や紋様などを描く

※写経所:経典を写す

※山作所:木材を切り出す

※木屋:木材収集

などが組織化され、高い技術を持つ人たちが集められ、東大寺の大仏は作られました。

東大寺を作ったのはなぜ?

聖武天皇は、

- 平城京

- 恭仁宮(くにのみや)

- 難波宮(なにわのみや)

- 信楽宮(しがらきのみや)

- 平城京

という順番に、4度にわたり都を移しています。

これは、災害や疫病や反乱をおさめるために、そのたびに都を各地に移したことのほかに仏教を深く信仰していた聖武天皇は、仏の力に頼ることで乱れた世の中を平安にしようと考えたのです。

更に全国に仏教をいきわたらすために、714年に国分寺と国分尼寺を国府の近くにひとつずつ建て、東大寺を建てるように命じました。

災害とは?

災害は地震や火災です。

特に信楽宮で東大寺が作られる予定でしたが、山火事が発生したため、聖武天皇は「世の中が乱れている」と考え平城京に都を移すことにしたのです。

また。聖武天皇の子どもは幼くして亡くなり、皇太子を弔ったゆかりの寺に東大寺を建てました。

長屋王の事件は、729年に権力闘争により自殺に追い込まれてしまう気の毒な人物ですが、後に都の人々は災難を「長屋王のたたり」と噂をするようになります。

疫病とは?

疫病とは、732年に九州からはじまったとされる「天然痘」です。

これは、権力争いの陰謀をたくらんだ藤原一族が天然痘にかかりますが、「長屋王のたたり」ともいわれています。

その一族こそが、聖武天皇の妻・光明皇后の4人兄弟だったのです。

こういうケースの話はよくありますよね。

反乱とは?

九州では740年に藤原広嗣の反乱がおこりますが、唐から帰国した吉備真備(きびのまきび)らが、天皇から重宝されていましたが、世の中の乱れはこの人物たちのせいにして、反乱を起こしてしまいます。

反乱は長丁場には成らずとも、このような出来事からも都を移すことに繋がっていったのです。

バタバタ状態ですね。

東大寺を建てた人は誰【まとめ】

東大寺は聖武天皇が、仏教の力をかりて平安の世の中にしようと考えました。

全国に国分寺などを置くことや、広く民衆に仏教について広めることで、東大寺を建てることに協力をあおぎました。

東大寺は、専門的分野の知識人や高度な技術者を派遣させ、配下における労働者は農民が参加しました。

多くの時間と人々を巻き込み、ようやく完成した東大寺は世界最大級の木造建造物で、奈良時代の人々の職人魂と高度な技術は、本当に「素晴らしい」ですね。

よくもまぁ、重機もない時代にあんなバカでかいものが作れたものだなぁと、以前観光客の一人が言っていましたが、全く持って同感です。