大阪城には立派な堀がありますが、実はかつて外堀があった場所の多くが埋められてしまいました。

なぜそんなことが行われたのでしょうか?

今回は大阪城の外堀が埋められた理由や歴史的背景、その後の姿や復元計画について徹底調査しました。

大阪城の歴史をより深く知りたい方はぜひご覧ください。

大阪城の関連記事一覧

大阪城の歴史

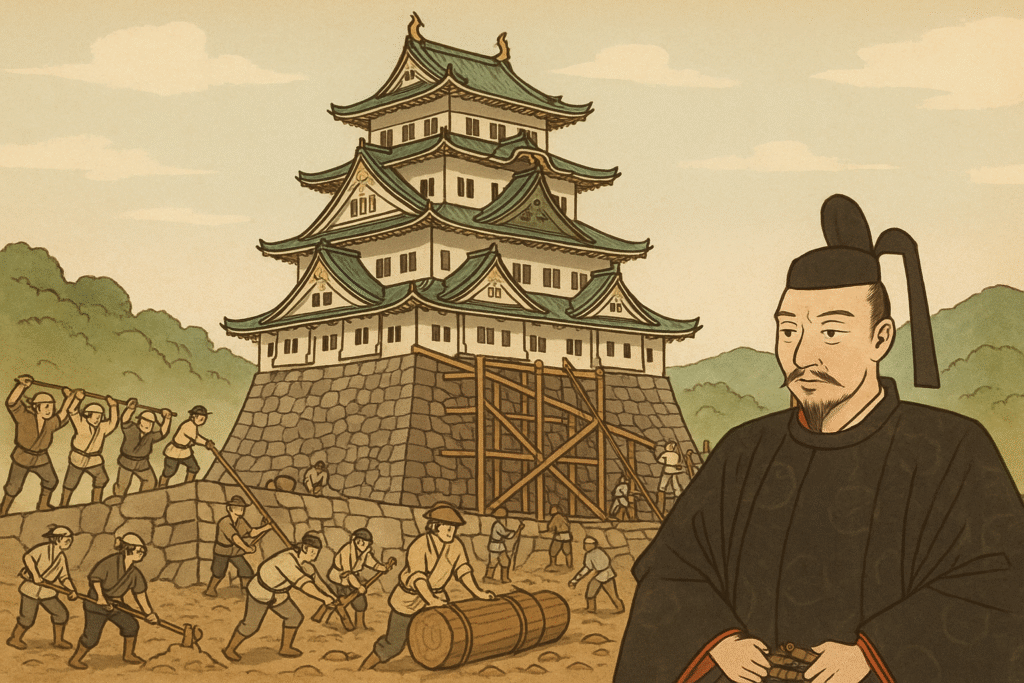

大阪城の場所には、もともと石山本願寺があり織田信長がこの地を狙っていた説があります。

安土城より、海に近く海運として利用できることが理由の1つです。

しかし、信長は本能寺の変で討たれ、その後豊臣秀吉がこの地に大阪城を築城しました。

その大きさ、東西南北2キロメートルに及び、難攻不落と言われます。

大阪城の立地は、上町大地の北側にあり北は淀川、西は平地となり大阪湾に繋がります。

東は大和川と湿地で、敵が攻撃するには南方からありません。

大きいだけでなく、好条件な立地も難攻不落といわれているのでしょう。

秀吉は、築城に約3年を費やしました。

内堀から外堀へと同心円状に縄張りを広げて城郭を成していました。

大きなお城は、大きな権力を表すので豊臣秀吉の凄さが示されていたのでしょう。

大阪城はなぜ外堀を埋めることになったのか?

大坂冬の陣

しかし、この難攻不落の大阪城にピンチがやってきます。

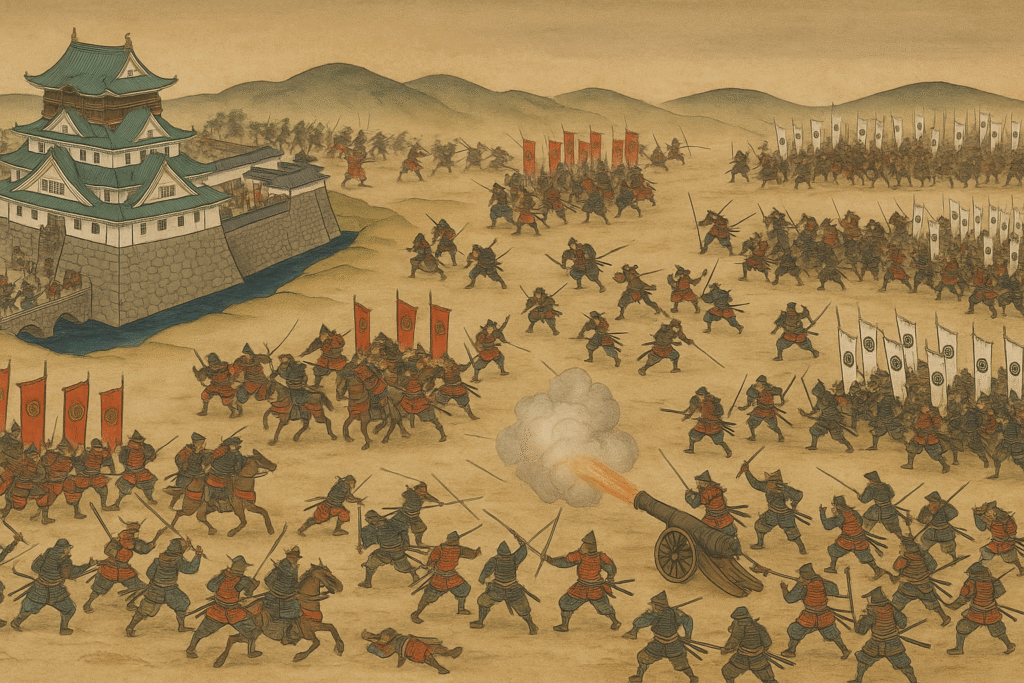

秀吉の死後に起こった、1614年(慶長16年)大坂冬の陣です。

大坂冬の陣図屏風を見ると、徳川軍20万の兵が大阪城を取り囲む様子がわかります。

徳川軍は講和へ持ち込む事で「外堀を埋める」ことに成功

徳川軍は20万の兵を持っても、大阪城を落とせなかったということになり、講和へ持ち込みます。

この講和によって、内堀と本丸以外は埋め立てれてしまいました。

「外堀を埋める」という作戦が大阪城を落とす有効手段だったのでしょう。

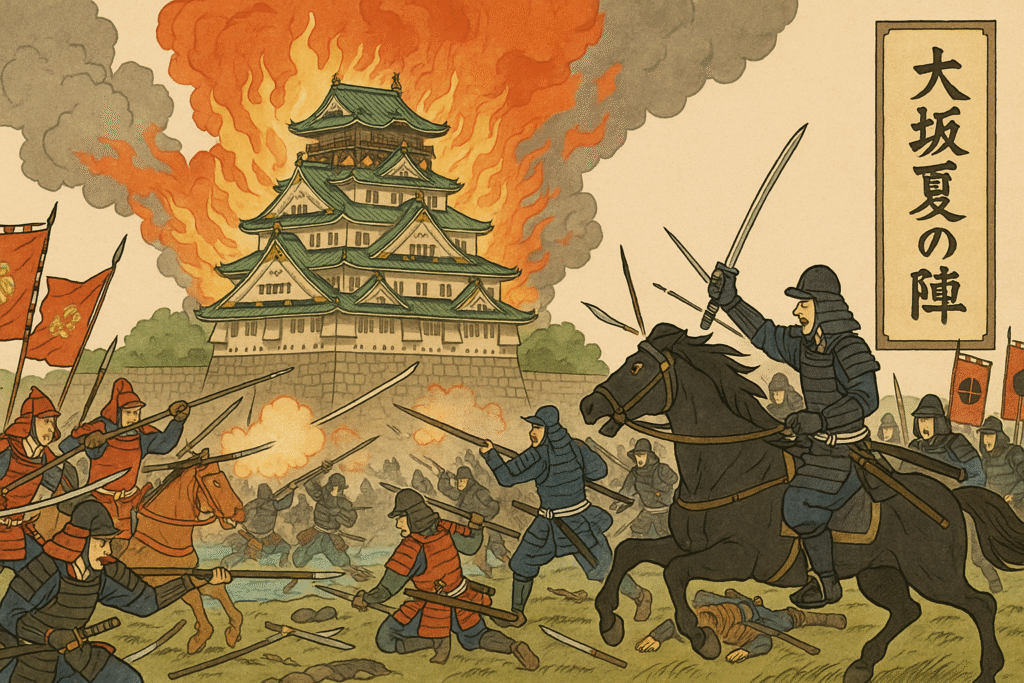

外堀が埋まってしまえば、難攻不落という肩書き無くなったも同然で、翌年の大坂夏の陣で、徳川軍によって落城され天守閣は焼失します。

外堀が埋められたのは、豊臣政権から徳川政権へ変わりゆく中で「埋める」という最大の攻撃だったのが理由だと思われます。

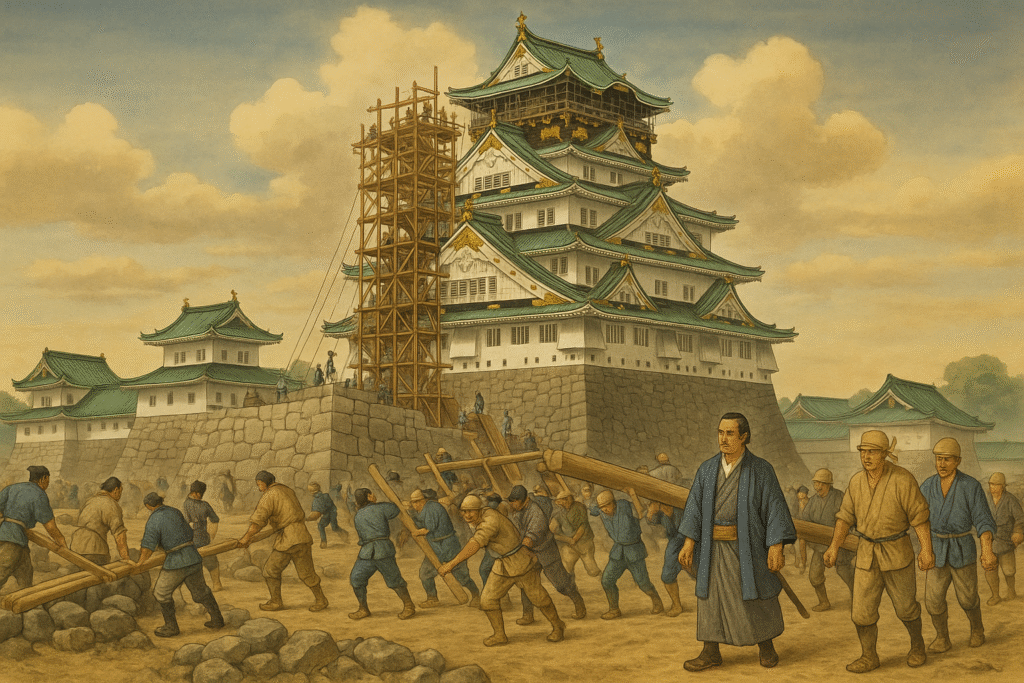

その後、1620年(元和6年)に徳川幕府は九州地方からの防御と、徳川幕府の威光を示すため、新たな大阪城を10年を費やして築城をしました。

すごかったお城よりも、もっとすごいお城を築城するなんて、徳川幕府の力が強かったことが分かりますね。

大阪城の外堀を埋めたその後はどうなった?復元計画はあるの?

大阪城の外堀は大坂冬の陣の講和条件として埋められましたが、その後どうなったのでしょうか。

江戸時代以降、徳川幕府によって再築された大阪城には、外堀の大部分が復活することはありませんでした。

現在も外堀の多くは埋め立てられたままで、道路や市街地として利用されています。

かつては東西南北2km四方にも広がっていた外堀ですが、現存するのはごく一部で、現在の堀の姿は徳川再築時よりもさらに小規模です。

近年、大阪城公園の再整備や「豊臣石垣公開プロジェクト」など、城郭史跡の保全計画が進められています。

これにより外堀跡地の一部では発掘調査や石垣の公開展示も行われています。

ただし全面復元は難しく、当時の広大さを体感するには古地図や再現模型を参考にすると分かりやすいでしょう。

大阪城の石垣がすごい

燃えてしまった大阪城の少し西側に、徳川幕府は築城をしています。

全く同じ場所に建てたというわけで無いですね。

とても大きな石垣は、現在もみられる場所がありますのでご紹介します。

大手門、京橋、本丸桜門には30畳ほどの大きな石があり、二の丸の石垣には、高さ30メートル超えの超大きな石垣が見られます。

塀の幅が70メートルにもなるので、攻撃はされにくい造りとなっています。

これだけ規模を造るには、数万人を動員する必要が有りますよね。その給金やいろいろと費用がかかり、天下人である徳川幕府の威光がここでも表されています。

現在、大阪城は「豊臣石垣公開プロジェクト」を実施しています。

ウェブサイトで募金方法など詳細がわかりますので是非チェックしてください。

大阪城に行くと、大きな横断幕があります。

実現するのが楽しみです。

現存する徳川の遺構

大阪城の外周は約5キロほどありますので、外堀をぐるっと歩くだけでも疲れますよね。

マラソンランナーが好んで走るのがわかります。

しかし、当時はもっと長い東西南北の各方面が2キロメートルもあったなんて、信じられないほどです。

天守閣や外堀以外にも、日本のお城を感じる建造物がいくつかあるのでご紹介します。

○千貫櫓、窓、石落とし

特別公開の時は窓から火縄銃(レプリカで玉無し)を持たせて貰えました。

大手門から入ってくる敵はここで仕留めるんだなあと思いました。

○焔硝櫓 壁、屋根、構造

火薬倉庫のことです。中には入ったことはありませんが想像を膨らませながら周囲を見てきました。

○金蔵 扉、壁、換気口

金庫のことです。天守閣の近くにあります。

金庫としては大きいのか、小さいのかよく分かりませんでした。

これらは普段は公開されていませんが、特別に公開されることがあります。

大阪城の外堀はなぜ埋めることになった?徹底調査!【まとめ】

今回は、大阪城の外堀が埋められた理由や、その後どうなったのかを解説しました。

豊臣から徳川へと時代が移り変わる中で、外堀を埋めるという決断は歴史を変える大きな出来事でしたね。

現在は埋め立てられたままですが、大阪城公園を訪れた際には、かつての広大な外堀に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。