石川県金沢市は言わずと知れた人気の観光地で歴史的風情があります。

兼六園、近江町市場、21世紀美術館など様々な観光地があります。

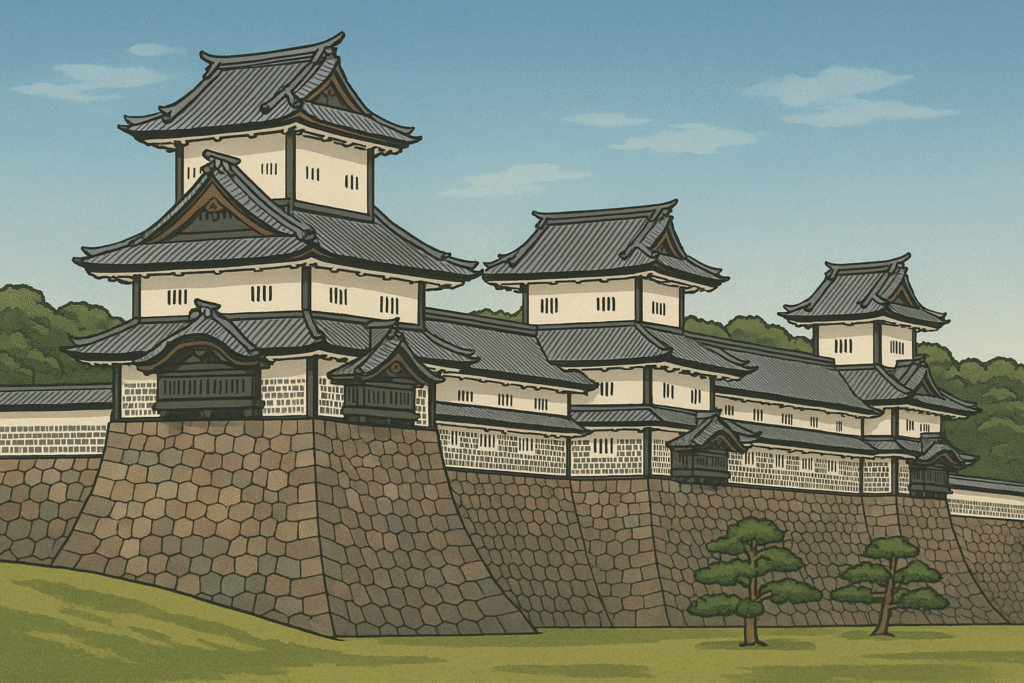

その中でも金沢城公園も有名ですね。

実際に行かれたことがある方はみなさん疑問に思うかもしれません。

「あれ、お城がない。」と。

名前も金沢城ではなく、金沢城公園となっていますからね。

もし金沢城公園に行かれる際は下調べしていくといいかと思います。

結論から言うと、金沢城はお城がないのではなくて天守閣がないんです。

よく観光に来られた方が近くのお店の方に質問されるそうです。

「なんで金沢城の天守閣がないんですか?」と。ではなぜ金沢城の天守閣がなくなったのでしょうか。

その歴史について振り返っていきます。

なるべくわかりやすく説明するので良かったら最後までお付き合いください!

金沢城の関連記事一覧

天守閣ってなに?

天守閣はお城の一部

歴史があまり詳しくない方はお城と天守閣の違いについてもイマイチ区別がつかないと思います。

私もそうでした。

そこで天守閣について説明します。

お城は戰のために塁、お堀、柵など外敵の侵入を防ぐために造られた防衛施設。

天守閣とは、城郭にあって本丸の要の所に建てられる城の中における最高のやぐら。

つまり天守閣もお城の一部なんですね。

城外の監視、城主の権威付け、行事や避難場所、貯蔵庫としても使用されたそうです。

日本国内に天守閣が現存するお城は12城だけ

みなさん金沢城の天守閣が無いことに驚かれる方が多いですが、実は、現存する日本のお城で天守閣が残っているのは12城しかないんです!

- 弘前城(青森県)

築城年:1611年

特徴:東北唯一の現存天守。桜の名所。 - 松本城(長野県)

築城年:1594年頃

特徴:黒い外観が美しい「烏城(からすじょう)」。 - 犬山城(愛知県)

築城年:1537年

特徴:国宝天守の一つ。木曽川沿いに立つ。 - 丸岡城(福井県)

築城年:1576年

特徴:現存最古の天守閣ともいわれる(諸説あり)。 - 彦根城(滋賀県)

築城年:1604年

特徴:国宝天守でひこにゃんが有名。 - 姫路城(兵庫県)

築城年:1609年

特徴:「白鷺城」とも呼ばれる世界遺産。 - 松江城(島根県)

築城年:1611年

特徴:2015年に国宝指定。黒い外壁。 - 備中松山城(岡山県)

築城年:1683年

特徴:日本一高い山城(標高430m)。 - 丸亀城(香川県)

築城年:1660年

特徴:石垣が美しい。現存最小規模の天守。 - 松山城(愛媛県)

築城年:1602年

特徴:連立式天守群で見応えあり。 - 宇和島城(愛媛県)

築城年:1666年

特徴:小高い丘の上に立つ優美な天守。 - 高知城(高知県)

築城年:1601年

特徴:本丸御殿と天守が一体となって現存。

つまり、天守閣があるお城は珍しいんですよ。

金沢城がないのではく、天守閣がないということにみなさん驚かれてしまうんですね。

お城のイメージとして、時代劇などで見る立派なものを想像してしまいがちですよね。

金沢城の天守閣はなぜなくなった?

金沢城は明治以降に造られた木造城郭建造物としては全国的にも最大規模のお城。

天文15年 加賀の一向一揆の拠点場所として金沢御堂創建

天正11年 前田利家公が入城 その直後から本格的な城造りが開始

天正14年 天守閣造設

慶長7年 稲荷神社のお祭りの日

みぞれまじりの暴風、雷雨で天気が悪く、落雷が天守閣を直撃。

弾薬の貯蔵庫にも燃え移り、大爆発、多くの死傷者が出たそうです。

2代目前田利長が天守閣の代わりに小さめの三階櫓を造設。

それも消失してしまい再建されませんでした。

現在はそれに変わり石川櫓や菱櫓がシンボル的存在となっています。

金沢城の度重なる火災

画像はイメージです

慶長7年 落雷により火災が発生、天守閣消失。

元和6年 金沢城消失

寛永8年 寛永の大火でお城の中心部が消失

寛永9年 辰巳用水を城内へ入れる

宝暦9年 金沢城全焼

文化5年 二ノ丸火災

こんなに何度も火災に見舞われていたんですね!びっくりしました。

それでも現在までお城を残そうという地域の方達の地域愛を感じますね。

そもそも金沢は火事が多い地域でした。

1602年(慶長7年)〜1859年(安政6年)の225年間の間に56件もの火災が発生したそうです。

原因は冬の落雷、北陸のフェーン現象や火の不始末が原因と言われています。

その後の再建では実用性が重視されて、二ノ丸を中心とした整備を実施。

本丸の櫓は再建されませんでした。

現存する石川門はこの後、天明8年に再建されたものです。

金沢城の天守閣はなぜ再建されないのか

これは諸説あります。

例えば、

- 参勤交代に莫大な費用がかかって経済的に困窮していた

- 当時の天守閣に関する資料が残っていない

- 徳川の時代に入り権力を誇張する必要がなくなり、徳川を刺激しないように利長が細心の注意を払い造設しなかった(目立ちたくなかった)

- 金沢市景観条例制定により、大きな木造の建造物を作るのは法律的にも無理がある

- 天守閣は江戸初期に造設されたが、現在の菱櫓や五十間櫓は江戸末期のもので300年も歴史がズレているため景観が合わなくなる

などが原因のようです。

確かに天守閣のある立派なお城を見たい気持ちも分かりますが、今のままでも十分素敵です。

兼六園のすぐそばにあるので兼六園に行った際にはついでに寄ってみてください。

お城の石垣もたくさん種類があって金沢城ほど多種多様の石垣があるお城はなかなか無いそうですよ。

1日で回りきれないくらい広いですが、公園としても、お城としても情緒を感じるとても居心地の良い場所でした。

金沢城の天守閣に復元計画はあるの?

「今後、金沢城の天守閣は復元されるの?」と気になる方も多いでしょう。

実は現時点で具体的な復元計画はありません。

理由としては、

- 天守閣に関する詳細な資料がほとんど残っていない

どんな外観だったのかが正確にわからないため、忠実な復元が難しい。 - 景観や文化財保護の観点

金沢城公園周辺は景観条例で厳しく管理されており、高層の木造建築物の新設は法律面での課題があります。 - 財政面

巨大な天守閣を木造で再建するとなると莫大な費用がかかり、現実的には厳しい状況です。

このような理由から、金沢城の天守閣復元計画は今のところ存在していません。

ただし、天守閣がなくても菱櫓や五十間長屋、石川門など見どころは多く、金沢城ならではの歴史と風情を感じることができます。

金沢城に今ある建物は何?

金沢城には天守閣こそありませんが、実際に行くと立派な建物が見えて「これが天守閣なのでは?」と思う方も多いでしょう。

あの建物は「菱櫓(ひしやぐら)」と「五十間長屋(ごじっけんながや)」、そして「橋爪門続櫓(はしづめもんつづきやぐら)」と呼ばれるもので、2001年に復元されたものです。

菱櫓(ひしやぐら)

天守閣が消失した後、城のシンボル的存在として建てられた櫓(やぐら)で、敵の侵入を監視・防御する役割がありました。菱形のように見えることから「菱櫓」と呼ばれています。

五十間長屋(ごじっけんながや)

菱櫓と橋爪門続櫓を繋ぐ細長い建物で、武器庫や兵士の待機場所として使われていました。「五十間」とは長さの単位で、およそ90メートルあります。

橋爪門続櫓(はしづめもんつづきやぐら)

橋爪門に続く櫓で、門を守る防御拠点として造られました。

このように、金沢城には天守閣はありませんが、当時の城の構造を感じられるこれらの建物が復元されており、見ごたえがあります。

訪れた際は、ぜひ櫓の内部も見学してみてくださいね。

金沢城の天守閣はなぜなくなった?度重なる火災と落雷の悲劇!【まとめ】

いかがでしたか。「金沢城の天守閣がなぜなくなったのか」を知るだけでも見に行きたくなりませんか。

歴史を知ることで観光も何倍も楽しめると思います。

前田家の歴史や金沢城と兼六園との繋がりなど、歴史は調べれば調べるほど奥が深くて面白いですね。

今後もし金沢に行く機会があったらぜひ金沢城公園に立ち寄ってみてください。

当時はお城の敷地内にあった長屋武家屋敷やお松の方や前田利家が祀られている尾山神社もとっても素敵ですよ。

金沢市は大好きな場所なのでこれからもたくさんまた観光に行きたいと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。