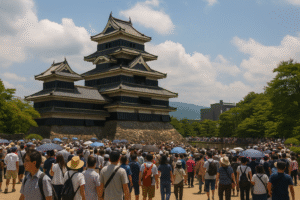

松本城は、長野県松本市にある国宝指定のお城で、美しい五重六階の天守が今も残る貴重な歴史遺産です。

「いつ建てられたの?」「誰が建てたの?」「武田信玄と関わりがあるって本当?」など、松本城の歴史について気になる方も多いでしょう。

この記事では、松本城の築城年や築城者、武田信玄との関わり、そして歴代城主まで、松本城の歴史をわかりやすく解説していきます。

松本城の関連記事一覧

松本城とはどんなお城?

松本城は、長野県松本市にある日本を代表する名城の一つで、国宝に指定されています。

天守は五重六階の構造で、現存する城の中では姫路城、犬山城、彦根城と並ぶ国宝四城の一つです。

この松本城は、標高約590メートルの平地に築かれた「平城」であり、周囲には堀と石垣がめぐらされています。

戦国時代に建てられた天守が今も残っているため、戦国時代末期から江戸時代初期の城郭建築を知る上でとても貴重な存在です。

特に特徴的なのは、黒漆塗りの下見板張りで、別名「烏城(からすじょう)」とも呼ばれています。

この黒と白のコントラストが美しく、遠くから見ても威厳ある姿を見せてくれます。

また、松本城には五重六階の大天守のほか、乾小天守、渡櫓、辰巳附櫓、月見櫓が連結しており、複合連結式天守としての構造美も魅力です。

江戸時代には徳川家光を迎えるために月見櫓が築かれ、戦いのためだけではなく優雅な風流を楽しむ空間としても機能していました。

松本城がこれほど長い間残っているのは、明治時代の取り壊しの危機を地元有志の保存運動で乗り越え、修復を重ねてきたからです。

今では松本市のシンボルとして、多くの観光客を魅了しています。

松本城はいつ建てられた?築城年をわかりやすく解説

松本城がいつ建てられたのかを知るには、まずその前身である「深志城(ふかしじょう)」について触れる必要があります。

深志城は1504年(永正元年)頃、島立右近貞永によって築かれたと伝わっています。

当時は現在のような天守はなく、大きな館と柵などで守りを固めた砦のような構造でした。

この深志城が、現在の松本城の基盤となったのです。

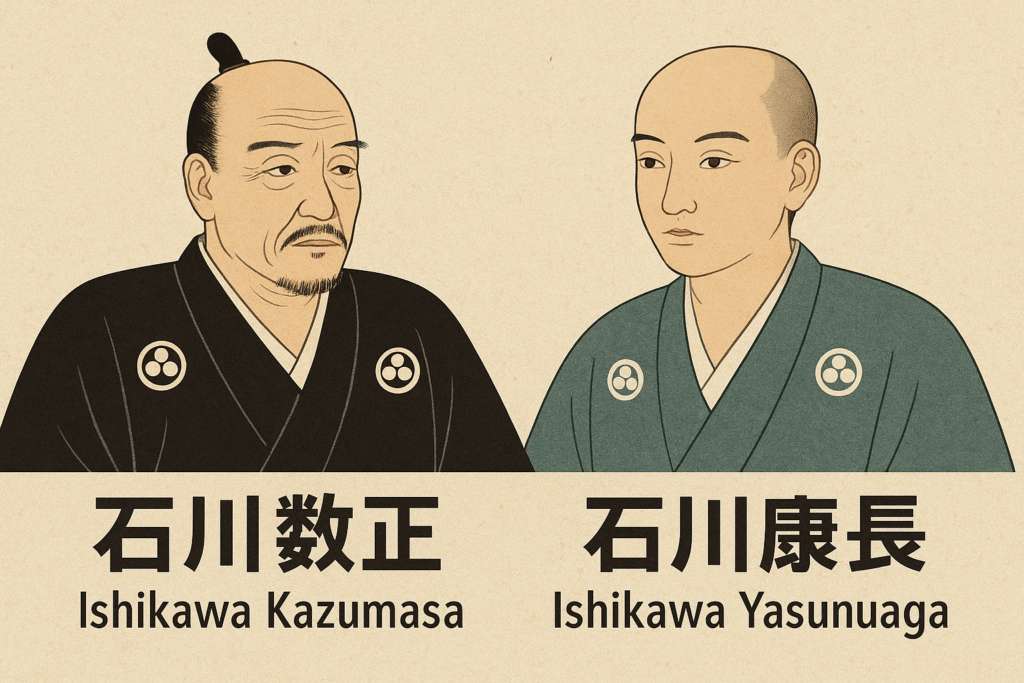

その後、戦国時代を経て、1593年~1594年(文禄2~3年)に石川数正とその息子・康長によって現在の松本城の天守が築かれました。

この時期、数正は豊臣秀吉から松本城への入封を命じられ、城下町や堀などを整備し、天守を建設する大規模な工事を行いました。

ただし、石川数正は築城途中で亡くなってしまったため、完成は息子の康長によって引き継がれます。

父の遺志を継ぎ、康長は天守や本丸、二の丸などの整備を完成させたのです。

また、深志城から「松本城」と呼ばれるようになったのは、小笠原貞慶の時代(1585年頃)とされ、信濃の中心地である松本の地名に由来しています。

まとめると、

- 1504年頃:島立右近貞永が深志城を築く

- 1593~94年頃:石川数正・康長親子が松本城天守を築城

と考えるとわかりやすいでしょう。

松本城を建てたのは誰?

島立右近貞永

松本城を建てた人を説明する際は、深志城時代と松本城時代で分けて考えるとわかりやすいです。

まず、松本城の前身である深志城を築いたのは島立右近貞永(しまだちうこんさだなが)です。

1504年頃、島立氏は信濃地域を治めていた小笠原家の配下の武将であり、この地に深志城を築きました。

当時は天守閣のような高層建築ではなく、防衛のための館や柵で構成された城砦だったと考えられています。

その後、戦国時代になると深志城は武田信玄によって奪取され、武田家の支配下に置かれます。

武田信玄

信玄は深志城を交通の要所として重要視し、北信濃支配や上洛への前線基地として利用しました。

やがて、織田信長が武田家を滅ぼした後、深志城には木曽義昌が入城しますが、本能寺の変で信長が亡くなると再び城主が入れ替わり、小笠原貞慶が深志城に入り、この時に「松本城」へと名称が変わりました。

そして現在私たちが目にしている松本城の立派な天守閣を築いたのが、石川数正(いしかわかずまさ)とその息子・石川康長(やすなが)親子です。

石川数正はもともと徳川家康の家臣でしたが、後に豊臣秀吉に仕え、1590年に松本城主として配置されました。

数正は天守閣や本丸、二の丸、城下町の整備を計画しましたが、築城途中で亡くなってしまい、その遺志を息子の康長が引き継ぎ完成させたのです。

つまり、

- 深志城を築いた人:島立右近貞永

- 松本城(天守閣)を築いた人:石川数正・石川康長親子

と覚えておくと良いでしょう。

松本城はなぜ建てられたのか?

松本城が建てられた理由には、時代背景と立地条件が深く関わっています。

まず、松本城の前身である深志城は、戦国時代の動乱の中で築かれました。

この地域は、北信濃から中信濃へと通じる交通の要所であり、川や山に囲まれた自然の要塞のような地形を持っていたため、敵からの侵攻を防ぐためには最適な場所だったのです。

特に武田信玄がこの地を重視したことからもわかるように、深志城は北信濃支配の拠点として重要な役割を果たしました。

信玄は上洛を目指す過程で、この地に拠点となる城が必要であると考え、深志城を整備していきます。

豊臣秀吉

その後、安土桃山時代に入り、豊臣秀吉が天下を統一すると、信濃地域も秀吉の支配下となります。

秀吉は徳川家康を関東に移封し、その家康を監視・牽制するために信濃地域に配下の武将を配置しました。

このとき松本城に入ったのが石川数正です。

石川数正は、松本城を豊臣政権下の重要な防衛拠点として築城を進めました。

五重六階の天守をはじめ、堀や城下町を整備することで、関東方面からの軍勢に備える構造を作り上げたのです。

さらに江戸時代に入ると、徳川家康が天下を統一し、松本城の役割も変わります。今度は徳川幕府の西側を守る防衛拠点として機能するようになりました。

このように、

- 戦国時代:交通の要所として重要視(防衛・支配の拠点)

- 安土桃山時代:豊臣政権下で家康を牽制するための城

- 江戸時代:徳川幕府の西側防衛拠点

と、時代ごとに役割が変化しながらも、常に軍事・政治の重要拠点として建てられ、守られてきたお城なのです。

松本城と武田信玄の関わり

松本城と武田信玄の関わりは、その前身である深志城(ふかしじょう)の時代から始まります。

戦国時代、武田信玄は甲斐国(現在の山梨県)を拠点に、信濃(長野県)への侵攻を進めていました。

信濃平定の過程で、信玄は松本盆地を支配下に置くため、深志城を攻略します。

これは1550年頃のことで、当時深志城は小笠原家が治めていましたが、武田軍の前に落城しました。

信玄は深志城を奪取した後、この地を北信濃支配や上洛(京都への進軍)の拠点として利用します。

松本城の位置は東西南北の交通の要所にあたり、軍事戦略上も非常に重要でした。

さらに、松本城の地は陰陽道における「四神相応(しじんそうおう)の地」と呼ばれ、城を築くのに適した立地とされてきました。

四神相応とは、北に山(玄武)、東に川(青龍)、南に湖や沼(朱雀)、西に道(白虎)が揃った場所を指し、風水的にも理想的な城郭地形とされています。

武田信玄がこの地を重要視したのも、こうした地形的条件があったからでしょう。

信玄亡き後、武田家は滅亡しますが、松本城(当時は深志城)はその後も木曽義昌、小笠原貞慶と城主が変わり、豊臣政権下で石川数正が入封して現在の松本城へと発展していきます。

つまり、武田信玄は

- 深志城を奪取し支配した

- 北信濃・上洛戦略の拠点とした

- 地形的な要所として城を重視した

という形で、松本城の歴史に大きな影響を与えた人物といえるでしょう。

松本城の歴代城主と支配の変遷

松本城は戦国時代から江戸時代にかけて、多くの大名たちに支配されてきました。

その歴代城主を時系列で簡潔に見ていきましょう。

戦国時代

- 島立右近貞永(1504年頃)

松本城の前身である深志城を築城。小笠原家の配下武将。 - 武田信玄(1550年頃)

深志城を奪取し、北信濃支配と上洛の前線基地として利用。 - 木曽義昌(1582年頃)

武田家滅亡後、織田信長に従い深志城に入る。 - 小原貞慶(1585年頃)

本能寺の変後、深志城に入城し、城名を「松本城」に改める。

安土桃山時代~江戸時代

- 石川数正(1590~1592年)

豊臣秀吉の家臣として松本城に入封。天守などの築城を計画するが、築城途中で死去。 - 石川康長(1592~1613年)

数正の息子で、父の遺志を継いで天守や城下町を完成させる。 - 小笠原秀政(1613~1617年)

徳川家康の家臣で、松本城に再入封。城下町に街道を取り入れ整備。大阪夏の陣で戦死。 - 小笠原忠真(1617年)

秀政の弟。 - 戸田康長・康直(1617~1633年)

戸田家が入封。康長は松平姓と葵紋を与えられ、家光の補佐役も務める。 - 松平直正(1633~1638年)

家光の従弟。家光を迎えるため月見櫓を築城。 - 堀田正盛(1638~1642年)

家光の乳母・春日局の義理の息子。短期間統治。 - 水野忠清~忠恒(1642~1725年)

家康の母・於大の方の系譜を持つ水野家。83年間統治。忠恒が江戸城松の廊下で刃傷事件を起こし改易。 - 戸田光慈~光則(1725~1869年)

鳥羽藩から転封された戸田家が幕末まで統治。1727年の本丸御殿火災後、財政難で再建されず。

このように、松本城は

- 石川家 → 小笠原家 → 戸田家 → 松平家 → 堀田家 → 水野家 → 戸田家(再)

と6家23名が城主を務めたお城です。

それぞれの大名が城下町の整備や城郭の改修を行い、現在の松本城の姿が形作られていきました。

松本城観光で歴史を感じるおすすめスポット

松本城を訪れた際、ただ天守を眺めるだけでなく、周辺のスポットも合わせて巡ることで、より深く歴史を感じられます。

ここではおすすめの見学ポイントを紹介します。

松本市役所 展望室

松本市役所の展望室からの眺めはすばらしいので松本に来た際はぜひ行ってみてね。今ちょうど新緑がとても綺麗な時期です。(無料) pic.twitter.com/bDEOrblhgO

— イノウエタクロ⛰️ (@happydayz_taq) May 9, 2025

松本城の太鼓門のすぐ近くにある松本市役所は、実は穴場のビュースポットです。

市役所の上層階には無料の展望室があり、ここからは松本城と松本市街、そして周囲を囲む北アルプスの山々まで一望できます。

特に晴れた日には、城郭と自然の地形がよく見え、戦国時代に武将たちがこの地形をどう利用したのかイメージが湧いてきます。

例えば、

- 松本城がなぜこの場所に建てられたのか

- どの方向から敵が攻めてきても見渡せる立地条件

- 周囲の山城跡の位置関係

など、地図と照らし合わせながら眺めると、まるでリアルサイズの松本城ジオラマを見ているような感覚が楽しめます。

ただし、土日祝日は閉館していることがあるため、訪れる際は松本市役所の公式サイトで営業時間を確認しておきましょう。

また、市役所自体も老朽化により建て替えの計画があるため、展望室の利用可否についても最新情報の確認をおすすめします。

太鼓門と黒門

太鼓門

松本城の正面玄関にあたる太鼓門と黒門も、見逃せないスポットです。

かつての武士たちが城に登城する際に必ず通った門であり、敵の侵入を防ぐための堅牢な造りを間近で見ることができます。

太鼓門の2階部分には太鼓が置かれ、時を知らせたり、戦時には合図を送る役割を果たしていました。

本丸御殿跡

現在は建物が残っていない本丸御殿跡ですが、石碑や説明板があり、当時ここに藩主の居住空間や政務の場があったことがわかります。

1727年の火災で焼失し、財政難で再建されなかった歴史も学べます。

まとめ

今回は、松本城の歴史について詳しく解説してきました。

松本城は、戦国時代に島立右近貞永が築いた深志城を前身とし、武田信玄が奪取して重要拠点とした後、豊臣秀吉の家臣・石川数正とその息子康長によって現在の天守が築かれました。

その後も、小笠原氏、戸田氏、松平氏、水野氏など多くの大名が統治し、政治・軍事の重要拠点として機能してきた歴史あるお城です。

また、松本城が築かれた理由には、交通の要所であること、軍事的防衛拠点としての立地、豊臣政権下や江戸幕府下での戦略的役割などがありました。

実際に松本城を訪れる際は、天守だけでなく、太鼓門や黒門、市役所展望室などから周囲の地形や城下町を眺めることで、武将たちの戦略や当時の暮らしに思いを馳せることができます。

戦国時代の息吹を今に伝える松本城。

歴史を知ることで、訪れたときの感動も一層深まるはずです。

ぜひ現地で、400年以上の時を超えて残る松本城の雄姿を堪能してください。