善光寺は「一生に一度は善光寺参り」と言われる、日本を代表する名刹。

長野の地に1400年もの歴史を刻むこのお寺には、他では聞けない意外なエピソードや豆知識が数多く残されています。

そこで今回は、「善光寺のうんちく12選」と題して、思わず人に話したくなる知識を厳選して紹介します。

参拝前に知っておけば、きっと善光寺を歩く時間がもっと楽しく、深くなるはずですよ。

善光寺の関連記事一覧

- 善光寺の戒壇巡りはパニックになる?怖い体験とご利益・心霊の噂を徹底解説!

- 善光寺のひとにぎり地蔵の効果とは?割れた時や口コミも紹介!

- 善光寺の不思議体験やスピリチュアルを感じたい 口コミなど徹底調査

- 善光寺の御開帳|次回はいつ?2027年or2028年?7年に1度の真相を解説!

- 善光寺のうんちく12選!参拝前に知るともっと楽しめる歴史と豆知識

- 善光寺と元善光寺の違いとは?順番・距離・ご利益の関係も解説!

- 善光寺の錠前に触れなかったらどうなる?意味・形・歴史をわかりやすく解説!

- 善光寺の勝ち守りは買える?WBCで人気だけど再販したのか徹底検証

- 善光寺の本尊は見た人がいる?絶対秘仏の存在や割れてる噂も徹底解説

善光寺のうんちく12選!

ご本尊は日本最古の仏像で「絶対秘仏」

善光寺のご本尊は「一光三尊阿弥陀如来(いっこうさんぞんあみだにょらい)」という仏像で、日本に現存する仏像の中で最古とも言われています。

特徴的なのは、その仏像が「絶対秘仏」として、誰も見ることができない存在だということです。

秘仏とは、特定の時期だけ御開帳される仏像のことを言いますが、善光寺のご本尊はそれすらもありません。

住職であっても見ることができず、安置された状態のまま扉も開かないのです。

御開帳のときに見られる仏像は「御前立本尊(おまえだちほんぞん)」と呼ばれる分身仏で、本尊をかたどって作られた像になります。

「見ることができないけれど、そこにいると信じる」

まさに信仰そのものの象徴とも言える仏像なのです。

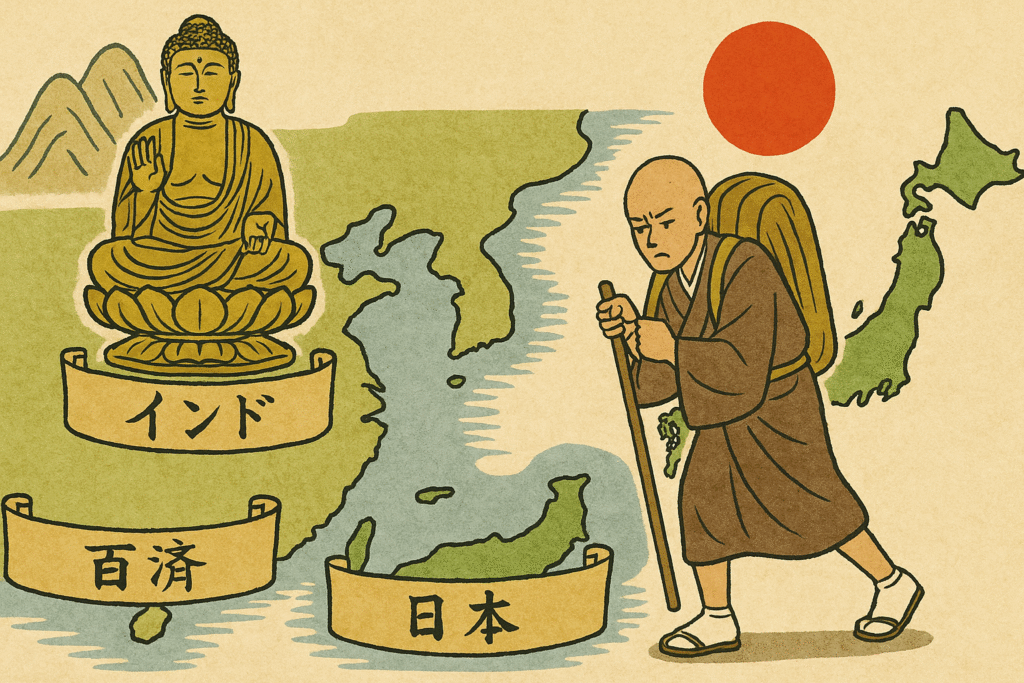

インド→百済(朝鮮)→日本と旅してきた仏像

善光寺のご本尊「一光三尊阿弥陀如来」は、単なる日本製の仏像ではありません。

伝承によれば、この仏像はインドで造られたものとされており、そこから仏教とともに長い旅を経て日本へたどり着いたと言われています。

そのルートは、

インド → 百済(朝鮮) → 日本

という流れ。

仏教伝来の年である西暦552年(欽明天皇13年)に、日本へ渡来した仏像のうちの一つがこの阿弥陀如来像であるとされています。

面白いのは、この仏像が日本に来てすぐに信濃へ行ったわけではなく、一度「難波(大阪)」に置かれたものの、宗教対立により池に捨てられてしまったという点です。

そこで登場するのが、信濃出身の役人「本田善光」。

彼がこの仏像を拾い上げて信濃の地へ運んだことで、現在の善光寺の物語が始まります。

つまり善光寺のご本尊は、インドから1400年以上旅してきた仏の旅のゴール地点とも言える存在なのです。

善光寺の名は「本田善光」からきている

善光寺という名前は、実はご本尊とは別の人物に由来しています。

その人物こそが、先ほど触れた本田善光(ほんだ よしみつ)という信濃国出身の役人です。

彼は6世紀半ば、難波(大阪)での政務中に、池に捨てられていた阿弥陀如来像の声を聞きます。

「私は信濃の地に行きたい」と願う仏の声を受け取った善光は、深く感銘を受け、その仏像を信濃まで自らの背中で背負って持ち帰ったと伝えられています。

その仏像を安置するために建立されたお寺が、「善光」さんの名をとって「善光寺」と名付けられたのです。

しかも、本田善光の功績は今も称えられており、善光寺の境内には「善光寺如来を背負う善光像」が立っています。

この像は迫力があり、参拝の際にはぜひ見ておきたいスポットのひとつです。

善光寺という名は、仏だけでなく、仏を信じ行動した人間の信仰心にも由来している――

それがこのお寺の大きな魅力のひとつです。

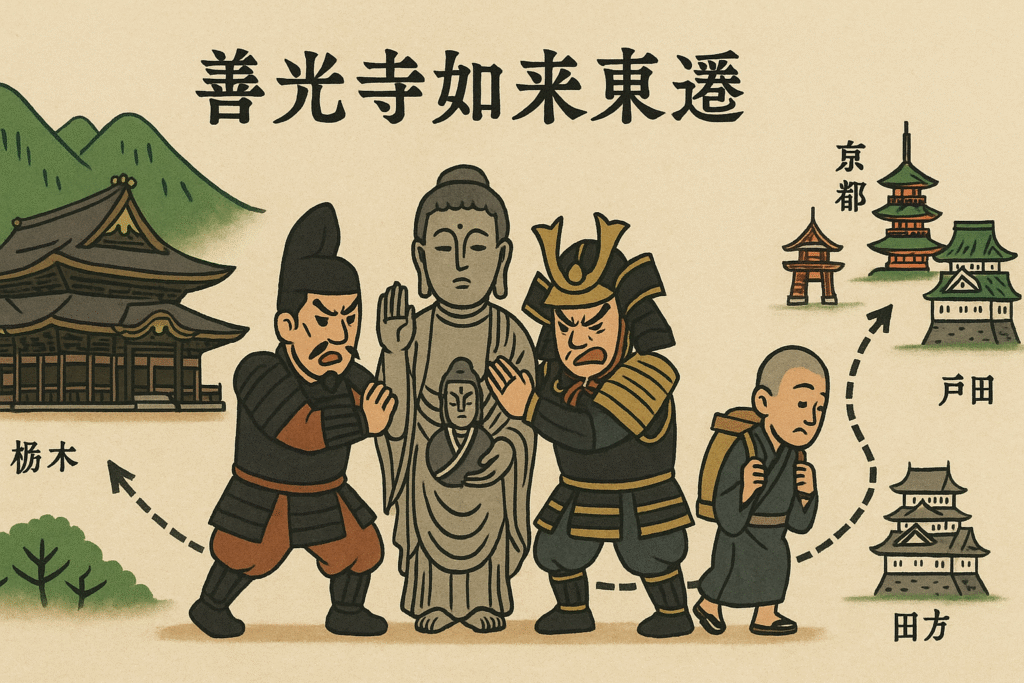

戦国武将も頼った?ご本尊争奪の歴史

善光寺のご本尊「一光三尊阿弥陀如来」は、あまりの霊験の高さから、戦国時代には“ご利益争奪”の対象にされていたという逸話があります。

特に知られているのが、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康といった戦国武将たちの関わりです。

例えば、信長の時代には善光寺が焼き討ちに遭ったとされており、その後ご本尊は京都の方広寺(豊臣家ゆかりの寺)へ移されたという説があります。

その理由は、仏のご加護を自軍に取り入れ、勝利を得たいという意図があったからです。

その後、徳川家康の命によって再び信濃へ戻され、現在の善光寺に安置されたと伝えられています。

この一連の経緯は「善光寺如来東遷」とも呼ばれ、実際に寺院内にその歴史を伝える資料や記録も残っています。

つまり、善光寺のご本尊は、単なる信仰の対象を超えて、国家や武将たちの運命を左右するほどの“霊験仏”と見なされていたのです。

この逸話を知ってから参拝すると、「なぜこれほどまでに人々が信仰したのか」がよく理解できますよ。

7年に一度の御開帳と回向柱の秘密

善光寺では7年に一度、秘仏であるご本尊の「御前立(おまえだち)本尊」が特別に公開される「御開帳(ごかいちょう)」が行われます。

これは全国から多くの参拝者が集まる一大行事で、長野市内はお祭りムードに包まれます。

そして御開帳でもうひとつ欠かせないのが、本堂の前に立つ「回向柱(えこうばしら)」という巨大な柱です。

#善光寺御開帳 の回向柱は、令和4年9月末頃まで引き続き善光寺本堂前に設置される予定です。

— 長野市観光【公式】 (@nagano_cvb) July 8, 2022

回向柱と前立本尊を繋ぐ「善の綱」は取り外されておりますが、御開帳期間中同様、どなたでも回向柱に触れることができます。

善光寺参拝の折にはぜひ回向柱に触れてみてはいかがでしょうか😊✋ pic.twitter.com/dnOlA5qk7H

この柱は、本堂の中の御前立本尊と「善の綱」という白い紐でつながっていて、

回向柱に触れることで、本尊に直接触れるのと同じご利益があると信じられています。

つまり、絶対秘仏に触れることができる唯一のチャンスが、この御開帳なのです。

御開帳は江戸時代から続く伝統行事で、長い年月を経て今なお多くの人の信仰を集めています。

ちなみに次回の御開帳は2030年に予定されていますので、気になる方はぜひ日程をチェックしておきましょう。

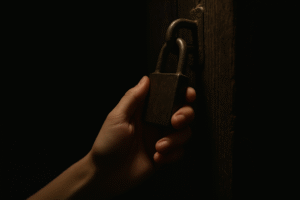

真っ暗な戒壇巡りで「一度死んで生まれ変わる」

善光寺には「戒壇巡り(かいだんめぐり)」と呼ばれる体験型の参拝ルートがあります。

本堂の地下にある真っ暗な通路を、手探りで進んでいくものです。

途中、御本尊の真下にある「極楽の錠前」に触れることができれば、極楽往生が叶うとされています。

この体験は、「一度死んで、生まれ変わる」象徴とされており、まるで仏の胎内に入るような神秘的な時間になります。

観光というより、心を試される参拝としても有名です。

狸(むじな)も善光寺参りをした!?

善光寺の参道にいらっしゃる」むじな地蔵」さん。

— 移り住む@アトリエデフ (@defmap) January 17, 2020

善光寺参拝の際にはこちらも是非。

あたまナデナデして下さい!#長野#善光寺 pic.twitter.com/RxX3NrhGoC

昔話として有名なのが、「むじな(狸)」の善光寺参りの話です。

ある日、悪行を悔いたむじなが人間に化け、善光寺を参拝しに来たというのです。

ところが、宿坊の風呂に入って気が緩んだのか、姿が狸に戻ってしまい慌てて逃げた…というオチつき。

この伝説をもとに、善光寺近くの白蓮坊には「むじな地蔵」が置かれています。

人間だけでなく動物まで参拝に来る、信仰の厚さを象徴する一話ですね。

犬も参拝した?江戸時代の旅ブームの産物

江戸時代、庶民の間では「お伊勢参り」や「善光寺参り」などの旅が大ブームでした。

その影響で、飼い主に代わって犬が参拝する「お犬参り」が実際にあったと伝えられています。

犬の首にお札や寄付金を付けて巡礼させ、人々が途中で世話をしてゴールまで送り届けたという話も残っています。

つまり、善光寺は犬もゴールできるほど多くの人に信仰された場所だったのです。

お朝事と「お数珠頂戴」は誰でも体験できる

善光寺、お朝事のお数珠頂戴、復活したのかな…#コネクト茨城 pic.twitter.com/krtvQ3xzqH

— 會津少将🇺🇦(あいづしょうしょう) – いいね制限中 (@aizumajorgenera) August 22, 2024

善光寺では毎朝、日の出に合わせて「お朝事(あさじ)」という法要が行われます。

天台宗と浄土宗が30分ずつ交代でお経を読み上げる珍しい儀式です。

その前後に行われるのが「お数珠頂戴(じゅずちょうだい)」。

僧侶が参拝者の頭を大きな数珠で優しく撫でて回ることで、ご利益が授かるとされています。

早朝ながら、観光客でも自由に参加可能で、心が洗われる体験になりますよ。

阿弥陀如来が少女の病を救ったという伝説

インドにいた頃の阿弥陀如来は、裕福な家の少女・如是姫(にょぜひめ)の病を救ったと伝えられています。

この話は善光寺のご本尊の由来とされており、少女の信仰心に仏が応えた象徴的な逸話です。

現在、長野駅前には如是姫の銅像が立っており、善光寺の方角を向いて観光客を見守っています。

地元では「知らない人はいない」と言われるほど有名な存在です。

長野駅前の「如是姫像」は善光寺の方角を向いている

「長野駅前の如是姫像」

— 長野市観光【公式】 (@nagano_cvb) May 4, 2025

最近、写真を撮ってる人が多くなってきた気がします!!

長野駅に来る際には是非お立ち寄りください!

【まち歩きの参考ルート】https://t.co/eVdccdhejV pic.twitter.com/oGbWUbsuyB

長野駅の善光寺口を出ると、小さな池のそばに立つ女性像が目に入ります。

それが「如是姫像(にょぜひめぞう)」です。

この像は、阿弥陀如来に救われた少女・如是姫をたたえたもので、善光寺の方向をしっかり向いて立っています。

待ち合わせ場所や写真スポットとしても人気ですが、信仰の物語が込められていることを知ると見え方が変わりますよ。

「元善光寺」にも参拝しないと片参りになる!?

長野市の善光寺とは別に、長野県飯田市には「元善光寺(もとぜんこうじ)」があります。

こちらは、阿弥陀如来が最初に安置されたとされるお寺です。

本田善光が難波から仏像を持ち帰った際、最初に祀ったのがこの場所でした。

その後、長野の地に遷座されたため「元善光寺」と呼ばれるようになりました。

地元では「両方参らないと片参り」とも言われ、善光寺と元善光寺をセットで参拝するのが本来の形とされています。

まとめ|善光寺は歴史とうんちくの宝庫!

善光寺は、長い歴史だけでなく、数多くのうんちくや逸話が残る特別なお寺です。

ご本尊の秘仏性、武将たちの争奪、動物参拝の伝説、そして戒壇巡りや御開帳など、知れば知るほど奥が深い信仰の地だと実感します。

ただの観光ではなく、「なぜここまで多くの人が訪れるのか」を知ったうえで歩くことで、善光寺参りはぐっと味わい深くなるはずです。

ぜひこの豆知識を片手に、善光寺の空気を体感してみてください。