「天王寺動物園って、最近なんだかやばいらしい…?」

SNSや口コミでそんな声を見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。

確かに現在、天王寺動物園にはかつて人気だったゾウやコアラの姿はありません。

さらに、近年は相次ぐ動物の死亡もあり、一部では「動物がすぐ死ぬ動物園」とまで言われることも。

しかし、その背景には単なる経営不振やずさんな管理では語れない、構造的な課題や制度の変化、市民との感情的なすれ違いがあります。

本記事では、「天王寺動物園 やばい」と検索される理由を丁寧に掘り下げつつ、過去の出来事や経営方針の転換、そして現在の取り組みまでを総合的に解説します。

“やばい”の一言では片づけられない、天王寺動物園のいまを一緒に見ていきましょう。

天王寺動物園の関連記事一覧

天王寺動物園がやばいと言われる理由とは?世間の声とその中身

近年、天王寺動物園について「やばい」「終わってる」といったネガティブな声がSNSやネット掲示板で散見されます。

具体的には、以下のような声が代表的です。

- 「ゾウもコアラもいない。人気動物が減りすぎでは?」

- 「動物の訃報が多すぎて不安になる」

- 「急死や事故死が続いているのに、説明が少ない」

特に注目を集めたのが、2019年に実施されたコアラ「アーク」のお別れ会の一件です。

アークは、繁殖のためにイギリスへ貸し出されることが決まり、天王寺動物園から最後のコアラが姿を消すことになりました。

この出来事に際し、多くの市民が園を訪れて別れを惜しむと同時に、「なぜ最後の1頭まで手放すのか」「相次ぐ動物の急死への説明がない」と、1時間以上にわたり抗議の声が上がる異例の展開となりました。

その直前には、生後3か月のアシカの赤ちゃん「キュッキュ」が行方不明になるという出来事もあり、動物たちの不自然な死や失踪といった情報が蓄積されることで、「やばい動物園」という印象が形成されていったのです。

一方で、園側からすれば、動物の高齢化や飼育の難しさ、種の保存といった構造的な課題が背景にあり、すべてが単純な「怠慢」や「不備」では片づけられません。

しかしその説明が不十分だったことが、市民との間に大きな“温度差”を生む結果となったのです。

動物の死亡事故はなぜ続いた?高齢化と飼育の難しさ

「天王寺動物園では、動物がすぐに死んでしまう」――そんな印象を与えてしまうほど、近年の訃報の数は少なくありません。

2024年から2025年にかけてだけでも、ブチハイエナ、レッサーパンダ、カリフォルニアアシカ、ホンドタヌキ、ムフロンなど、10頭以上の動物が死亡しています。

これだけを見ると確かに「やばい」と思われるのも無理はありませんが、その多くは寿命を迎えた高齢個体でした。

たとえば、2025年6月に亡くなったブチハイエナの「愛」は25歳という国内でも非常に長寿な個体で、年齢に伴う便秘や腸機能の低下といった老化の症状が報告されていました。

同様に、アシカの「ガルーガ」やタヌキの「ととん」も治療の甲斐なく老衰や腫瘍によって命を終えたケースです。

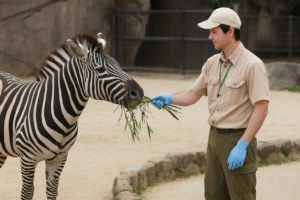

また、動物園の中でも「都市型施設」である天王寺動物園は、自然に近い飼育環境づくりを目指しており、ストレスや相性によるリスクもある程度抱えています。

繁殖のために導入された個体が環境になじめず早く亡くなってしまう、あるいは飼育下で特定の病気にかかりやすい動物種が含まれるといった“種ごとの難しさ”も無視できません。

死亡件数は目立つものの、それが必ずしも「管理の杜撰さ」や「放置の結果」ではなく、老化・体質・種の特性による自然死であることも多いのです。

問題は、そうした事情が十分に周知されず、「また死んだの?」という印象だけが先行してしまう点にあります。

コアラ撤退の背景|飼育の誇りと維持困難のジレンマ

天王寺動物園といえば、かつて「コアラのいる動物園」としても広く知られていました。

しかし2025年現在、園内にコアラの姿はありません。

その理由には、高額な飼育コストや繁殖の難しさ、そして種の系統問題という複雑な事情がありました。

2019年、園内で最後の1頭となっていた雄のコアラ「アーク」が、繁殖を目的にイギリスへ渡ることが決定。

これにより、天王寺動物園でのコアラ展示は終了しました。

このとき行われたお別れ会には600人以上が詰めかけ、市民からは「最後まで面倒を見ると言っていたのに」と、飼育方針の転換に対する抗議の声が1時間以上続きました。

この「アーク」の渡英をめぐる出来事は、市民と動物園の間にあった信頼関係のひずみを象徴する事件でもありました。

しかし一方で、動物園側の事情も決して軽くはありませんでした。

🧬希少な“南方系”コアラゆえの孤立

天王寺動物園で飼育されていたのは、日本では珍しい「南方系コアラ」。

この系統は北方系とは繁殖できず、国内で同じ南方系を飼育している施設は「イングランドの丘(兵庫県)」のみ。

そのため、国内での繁殖パートナー確保が非常に困難という問題を抱えていました。

🌿ユーカリ栽培コストと供給リスク

さらにコアラの主食であるユーカリの調達も極めてコストが高く、年間のえさ代は6,000万円近くにのぼっていました。

天王寺動物園では、大阪・鹿児島など4府県5カ所に分散委託して約20種のユーカリを栽培していたものの、台風や気候の違いによる生育不良も頻繁で、安定供給には常にリスクが伴う状況だったのです。

🧾「自然減による撤退」という計画的判断

実は天王寺動物園では、2015年の時点で有識者会議により「コアラは維持困難」と判断されており、「自然減をもって飼育終了とする」という計画的な撤退方針が定まっていました。

「突然の決定」に見えたアークの渡英も、実際はこうした中長期計画に基づいた選択だったのです。

🐾飼育員と市民が抱いた誇りと悔しさ

とはいえ、天王寺動物園のコアラ飼育技術は世界的にも高く評価されており、屋外展示の実現など独自の取り組みも行ってきました。

実際に飼育にあたっていたスタッフは、「数字では語れない誇りと技術がある」と胸を張りながらも、「宝をドブに捨てるような気持ちだった」と悔しさをにじませています。

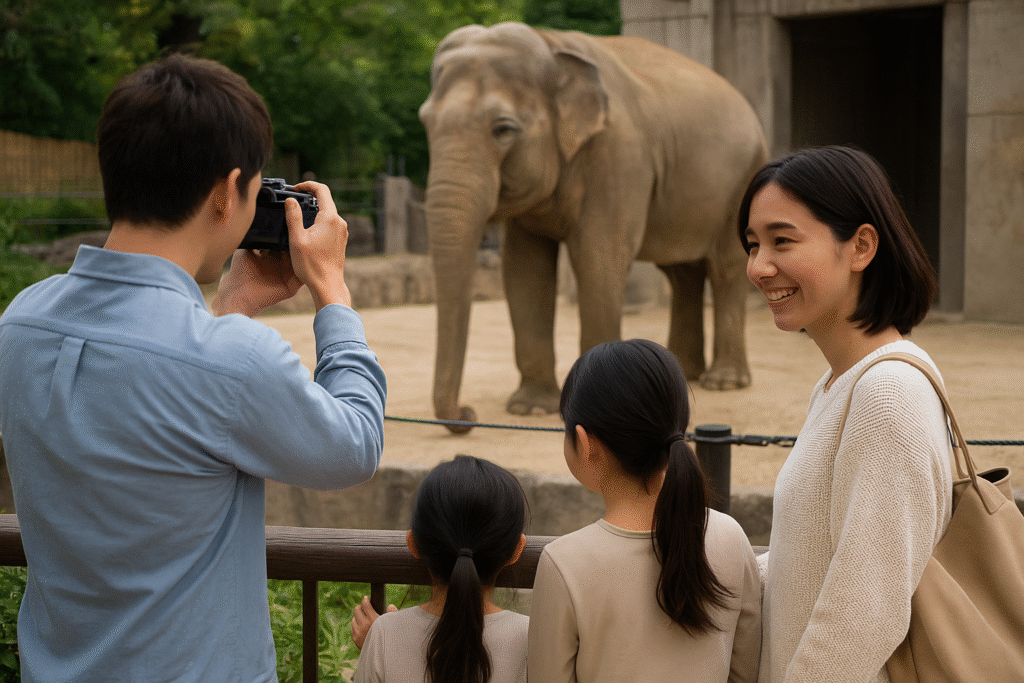

🐘天王寺動物園にゾウがいなくなった理由も「コストと寿命」だった

天王寺動物園では、コアラと並んで長年親しまれてきたアジアゾウの姿も、現在は見ることができません。

動物園のシンボル的存在であったゾウがなぜいなくなったのか――これもまた、「やばい」と言われる一因となっています。

🧓最後のゾウは高齢で死亡

天王寺動物園のゾウは、2020年代前半に最後の個体が老衰により死亡しました。

これは「突然の死」ではなく、年齢を重ねた個体にとって避けがたい寿命の問題でした。

長寿種であるゾウは、30〜50年ほど生きることがあり、最後の個体も高齢に達していたと考えられます。

💰年間4,000万円以上の飼育コスト

ゾウは体が大きく、必要とする餌の量も膨大です。

天王寺動物園では、ゾウの年間飼料費が約4,000万円にのぼっていました。

特別な餌ではなく、野菜や果物といった一般的な飼料が中心ではあるものの、体重や活動量に比例してその量は非常に多く、都市型動物園にとっては大きな負担となっていたのです。

🏙都市型動物園としての限界

天王寺動物園は、限られた敷地の中で数多くの種を飼育しており、大型動物にとっては十分な運動スペースを確保しづらいという現実があります。

そのため、「動物福祉(ウェルフェア)」の観点からも、ゾウの新規導入には慎重にならざるを得ません。

他園のように広大な草原展示や放飼場を設けることは難しく、ゾウの飼育に適した環境を用意するのが厳しいというのが実情でした。

🏛天王寺動物園の経営はどうなっている?独立行政法人化と来園者増加の現実

「人気動物が減った」「死亡が多い」などの話題から、天王寺動物園は「経営もやばいのでは?」と思われがちですが、実際のところはどうなのでしょうか。

答えは、むしろ堅実に改善へ向かっている最中です。

📊実は「全国3位」の売上を誇る

天王寺動物園は、公営動物園としては上野動物園・東山動植物園に次ぐ全国3位の売上を記録しています。

立地は大阪・天王寺という都心にあり、観光地へのアクセスも良好。

駅から徒歩圏内という利便性もあって、地元の親子連れから観光客まで、幅広い層に支持されている施設です。

🏢令和3年度から「独立行政法人化」へ

2021年度(令和3年度)から、天王寺動物園は全国の公営動物園で初めて地方独立行政法人化されました。

これは、上野動物園などの「財団法人」とは異なる、自治体の下にありながらも独自に経営判断ができる仕組みです。

これにより、

- 民間連携やスポンサー獲得がしやすくなった

- 寄付・クラウドファンディングなど多様な資金調達が可能に

- 人員や運営方針において柔軟な判断ができる

といったメリットが生まれています。

📈来園者は右肩上がりに増加中

近年の施設整備や広報活動の強化もあり、来園者数は年々増加傾向にあります。

SNSや公式ブログでの情報発信の充実、園内マップの刷新、授乳室やバリアフリー対応の強化など、訪れやすさへの配慮も進められています。

動物の数が減っているように感じられる一方で、園内の展示方法や施設自体の質はむしろ向上傾向にあるのが現状です。

これからの天王寺動物園に期待したいこと

かつてのような「コアラやゾウがいる動物園」ではなくなった今、天王寺動物園は次なるステージに進もうとしています。

これからの動物園に必要なのは、単に“人気動物を揃えること”ではなく、動物福祉と市民との信頼関係をどう築いていくかという視点です。

🐾動物福祉の充実と情報の透明化

動物の高齢化や死亡が避けられない以上、来園者が安心して見守れるように、飼育状況や死因の開示、今後の対応方針など、より丁寧な情報発信が求められます。

2025年現在、飼育員によるブログやX(旧Twitter)などで訃報や体調変化が共有されるようになりつつあり、徐々に信頼回復の動きも見られるようになってきました。

🔁繁殖やブリーディング連携の再構築

現在は繁殖が難しい種も多くなっていますが、全国の動物園と連携しながら、血統管理や繁殖支援に力を入れる取り組みも進行中です。

今後、繁殖に成功した種が戻ってくることもあるかもしれません。

単に動物を“見せる”だけでなく、「つなぐ」「守る」施設としての役割にも注目が集まっています。

🧑🤝🧑市民とともに歩む“まちの動物園”として

天王寺動物園が「やばい」と言われた背景には、市民の強い思いがありました。

かつてのコアラ抗議のように、多くの人が心から動物園を大切に思っているからこそ、不信感も大きくなるのです。

今後は、教育プログラムやイベント、ボランティア制度などを通じて、市民参加型の動物園として信頼を取り戻すことが期待されています。

まとめ|“やばい”の裏にある、もうひとつの天王寺動物園の姿

「天王寺動物園がやばい」と言われる背景には、動物の相次ぐ訃報や、人気動物の不在、市民との行き違いなど、複雑に絡み合った要素があります。

確かに、コアラやゾウといった象徴的な動物がいなくなったことで、「寂しくなった」と感じる来園者も少なくありません。

しかし、その背後には高齢化による自然死、飼育コストや繁殖難易度の限界、都市型施設としてのスペース制約など、単純には語れない“構造的な事情”が存在していました。

加えて、2021年度からは日本初の地方独立行政法人化を果たし、より柔軟で持続可能な運営を目指して変革が進められています。

来園者は右肩上がりで増加しており、園内整備や情報発信の取り組みも強化されています。

かつてのような“にぎやかさ”だけを求めるのではなく、

「いまある命」と丁寧に向き合う動物園へ。

天王寺動物園は、見た目以上に深く、大切な変化の真っ最中にあるのかもしれません。