奈良・法隆寺にそびえる五重塔は、現存する世界最古の木造建築物として知られています。

その美しい外観だけでなく、内部に隠された高度な構造技術にも注目が集まっています。

なぜこの塔は1300年ものあいだ、大地震にも耐えてきたのでしょうか?

本記事では、法隆寺五重塔の内部構造を中心に、「心柱」と呼ばれる耐震の要、積み上げ構造の特徴、そして東京スカイツリーにも受け継がれた建築技術についてわかりやすく解説していきます。

法隆寺の関連記事一覧

法隆寺五重塔の構造とは?

初層内部には何がある?仏像群の荘厳な世界

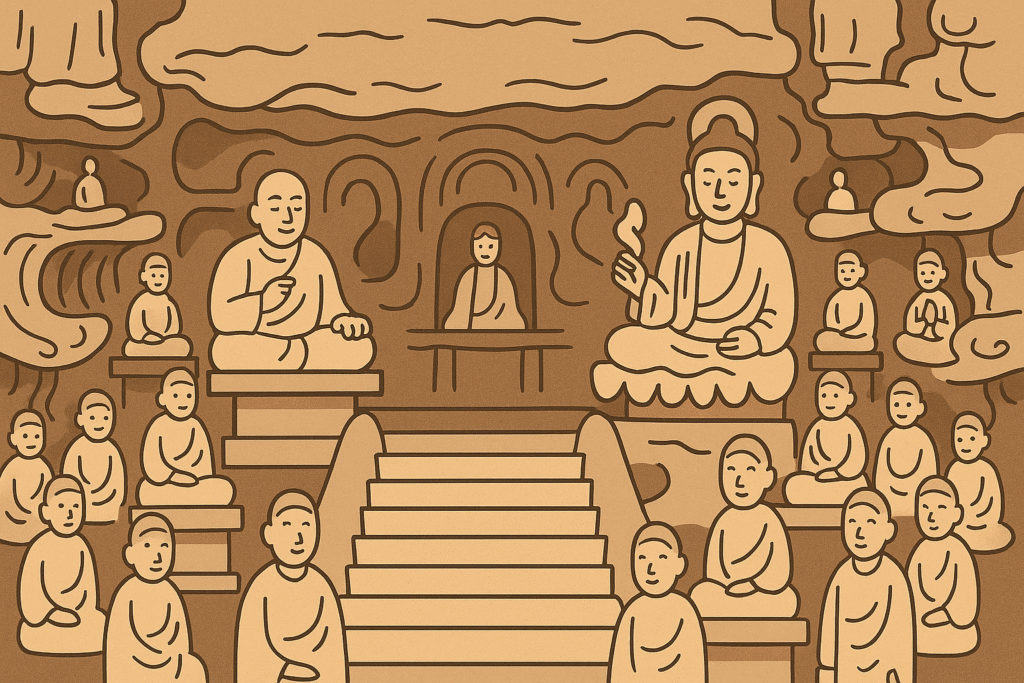

法隆寺の五重塔は外観の美しさだけでなく、内部に祀られている仏像群も見どころの一つです。

特に注目すべきは、初層(1階部分)に安置された「塑造群像(そぞうぐんぞう)」と呼ばれる仏像たちです。

この塑造群像は、仏教の物語の一場面「釈迦の荼毘(だび)」、つまりお釈迦様の火葬をテーマにした立体的なジオラマのような構成になっており、中心には亡くなった釈迦を横たえた「涅槃像(ねはんぞう)」が置かれています。

その周囲を、悲しみにくれる弟子たちや天人(てんにん)たちが取り囲むように配置されており、仏教の世界観を象徴する荘厳な空間が広がっています。

塑造とは粘土などを使って作られた彫刻のことで、この群像は飛鳥時代に作られたものでありながら、保存状態もよく、非常に貴重な文化財とされています。

実際に拝観する機会は限られていますが、展覧会や図録などで紹介されることもありますので、外観だけでなく「中には何があるのか?」という視点でも法隆寺五重塔に想いをはせてみるのも一興です。

2階〜5階:内部は仏像などはなく、構造体としての空間

2階から5階にかけては、外見こそ美しく荘厳ですが、内部には仏像や装飾品は安置されていません。

これらの上層階は、基本的に建築構造としての機能を持っており、中心の心柱(しんばしら)を取り囲む形で屋根構造を支えています。

そのため、五重塔は「五階建ての建物」というよりも、「複数の屋根を重ねた構造美」が重視されており、実際に人が生活したり仏事を行ったりするための階層ではないのです。

また、それぞれの階は仏教の「五大(地・水・火・風・空)」を象徴しており、精神的・哲学的な意味合いを持つ塔全体がひとつの祈りの象徴といえます。

法隆寺五重塔の内部は一般公開されているの?

結論からいえば、五重塔の内部は原則として非公開です。

通常の拝観では外観を見ることしかできません。

ただし、ごくまれに文化財特別公開などで内部(特に初層)が公開されることがあります。

その際には、塑造群像を間近に見ることができる貴重な機会となります。

現地で中に入れなくても、外から見上げるだけでも以下のようなポイントが見どころです。

- 各層の屋根の反りや大きさの違い(上にいくほど小さくなる)

- 頂上の「相輪(そうりん)」の金属装飾と、鎌のような部品の謎

- 柱や軒下の木組みの美しさ

このように、法隆寺の五重塔は内部に立ち入れないからこそ、その構造や象徴性を知ることで、より深く味わうことができる建築物なのです。次に訪れる際には、ぜひ階層の意味や構造にも注目してみてください。

法隆寺5重の塔の内部構造はスカイツリーもマネをした?

法隆寺の5重の塔は世界で最も古い木造建造物として歴史のギュと詰まった法隆寺のシンボルタワーと言えるでしょう。

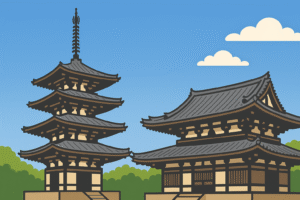

法隆寺の5重の塔の高さ約32m、「積み上げ構造」になっています。

積み上げ構造って何?と思われた人もあるのではないでしょうか?

簡単に説明すると、ひとつの家を下から順番に重ねて積んでいくというイメージです。

つまり、各階は固定されていない状態で組まれているのです。

しかし、ただ単に積み上げただけでは不安定ですし、突風や揺れでたちまち倒壊してしまいますね。

そこで、法隆寺の5重の塔は、「心柱」というものが一本建てられ、土台から屋根まで貫いて5重の塔を支えているのです。

また、法隆寺の5重の塔は上に行くほど、少しずつ小さくなっているのも特徴で、パッと見ただけではよく分かりませんが、ぜひ一度よ~く観察してみてください。

法隆寺の5重の塔の内部構造は、「心柱」によって支えられていますが、この心柱はとても重要な役割を果たしているのです。

5重の塔が左に傾こうとすれば、心柱は右に動いて塔を保持しようとする働きがあり、揺れを軽減する効果があります。

耐震効果は抜群で、現在では東京スカイツリーも法隆寺の5重の塔の工法をモデルにされているそうで、大きな地震がきても倒れないように設計されているそうです。

1300年前に耐震技術を兼ね備えた職人がいたとは、凄いとしか言いようがありません。

また、当時の建築技術はもちろん、完成までに膨大な時間と労力を費やして建てられたに違いありません。

当時の最高峰の技術が、法隆寺の5重の塔に歴史とともに詰まっていると思うと、見ごたえも違ってきますね。

法隆寺の5重の塔はなぜ建てられたのか?

インドの「ストゥーパ」というものをご存じですか?

トゥルースリーパー(寝具)ではありませんよ。

ストゥーパというのは、釈迦の遺骨を尊いものとして安置するためのもので、5重の塔の原型といわれ、インドから中国を経由して仏教建築として日本に伝わってきました。

法隆寺の5重の塔は、仏舎利を安置する重要な建物として建てられたのです。

法隆寺の5重の塔の歴史はとても深い

法隆寺は今から1300年前の飛鳥時代に、推古天皇と聖徳太子によって建てられました。

斑鳩寺とも呼ばれ、当時の建築技術は現代にも適用され、歴史の深さや今に伝える法隆寺の影響は衰えることはありません。

また、歴史を深堀すると、法隆寺の5重の塔に使用されたカンナなどの工具は、磨製石器時代に使用されたものと同じであったことも、明らかになっているようです。

5重の塔はもちろんですが、建築技法や建築工具などにも歴史の深さを感じますね。

そして、1993年(平成5年)に「法隆寺地域の仏教建造物」としてユネスコの世界文化遺産に登録されました。

ちなみに、そのとき同時に文化遺産に登録されたのが「姫路城」ですよ。

法隆寺の五重の塔【まとめ】

法隆寺の五重塔は、ただ美しいだけでなく、構造・内部・耐震性のすべてにおいて優れた建築物です。

1300年を超えて現存するその姿には、古代の知恵と信仰が息づいています。

七不思議を含む多くの伝説にも触れながら、時代を越えて愛されるこの塔の魅力を、ぜひ現地で感じてみてください。