奈良・法隆寺といえば、世界最古の木造建築として知られる歴史的な名刹ですが、その荘厳な佇まいの裏には「七不思議」と呼ばれる数々の伝説が語り継がれています。

鯛の形をした石や、片目になったカエル、そして誰も見たことのない埋蔵金の話まで――。

一見するとおとぎ話のようにも思えますが、長い歴史の中で人々の想像力をかき立ててきた背景には、法隆寺の信仰と格式の深さが感じられます。

今回は、そんな法隆寺の七不思議について、それぞれの由来や説、現地での見どころも交えてわかりやすく紹介していきます。

法隆寺の関連記事一覧

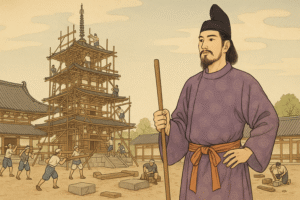

法隆寺の七不思議はなぜ、どこから発生した?

法隆寺の「七不思議」と呼ばれる数々の伝説や奇妙な現象は、いったい誰が、いつごろ言い始めたものなのでしょうか?

実は、その正確な起源については文献などに明確な記録が残っているわけではありません。

しかし、江戸時代にはすでに七不思議として語り継がれていたという説もあり、長い歴史のなかで参拝者や地域の人々のあいだに自然と根付いていったものと考えられています。

「七不思議」とされる内容には、自然現象や建築の構造、動物の異変などさまざまなジャンルが含まれています。

例えば、「礼盤が汗をかく」といった話は結露による現象ですが、当時は科学的に説明できなかったことが“怪異”として語られることも珍しくありませんでした。

また、そもそも“七”という数字は日本人にとって縁起が良く、不思議な事柄を象徴する数として定着しています。

これは「七福神」や「七つ道具」など、古来から文化的に好まれてきた背景も関係しています。

つまり法隆寺の七不思議は、長年人々の間で語られ、信仰や畏敬の念とともに受け継がれてきた“民間伝承的な文化”だといえるでしょう。

科学や事実だけでは割り切れない、歴史と人々の想像力が織りなす「語りの文化」が、今もなお法隆寺を魅力的にしているのです。

法隆寺の七不思議の詳細

鯛石(たいいし)

また一説に近くの大和川が増水したときに、溢れた水が法隆寺に押し寄せましたが、南大門前の「鯛石」のすぐ近くで水が引いたそうです。そうした不思議な伝承も影響していると思います。 pic.twitter.com/q6fp1sSQkF

— ユダヤ人 (@hWfnQ82Uvf50718) January 28, 2025

法隆寺の南大門の階段の前に鯛の形をした石がありますが、見逃してしまいそうなくらいあまり目立たない石です。

法隆寺近辺は昔から大和川の氾濫で何度も水害が起こりましたが、南大門の先には水が来ないということで、鯛が守ってくれているのではないかと言い伝えがあり、鯛石を踏むと水難にあわないということです。

この鯛石、知らずに踏んでいる人は全員水難除けのご利益を授かっていることになるのですが…。

皆さんは意識して「鯛石」を見つけて踏んでくださいね。

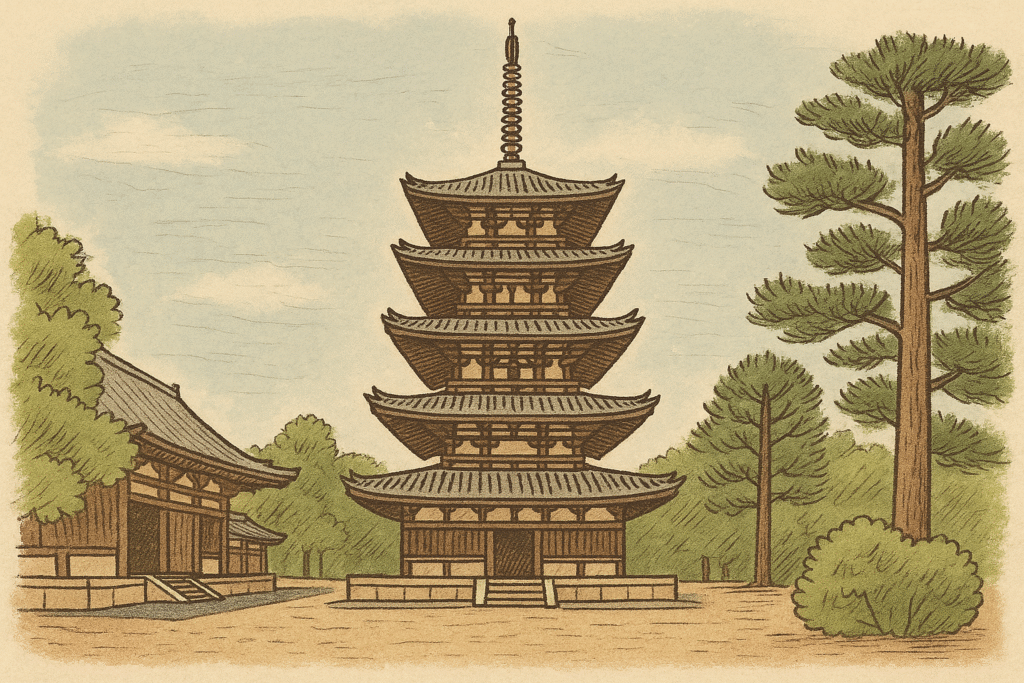

5重の塔の鎌

5重の塔の屋根の上から伸びる相輪の下の方に釜が上向きに刺さっています。

鎌は草刈りなどで使用する鎌で刃物です。

なんだか不気味な感じもしますが、これは「落雷除け」とされています。

しかし雷は金属に落ちるけど…大丈夫なようです。

また、「聖徳太子の怨念を封じ込めるため」とも…。

聖徳太子の恨みをかうほど、何をしたん?と思ってしまいますが、その他のも鎌を上向きに飾ると豊作になるなど、さまざまな説があるようです。

伏蔵(ふくぞう)

ここで法隆寺のちょっとしたトリビアじゃ😎

— 聖徳ツイッ太子 (@syoutoku2021) June 15, 2022

法隆寺境内にあるこの囲い、一体何かご存知かな?

これは「伏蔵」といい、この下にはお宝が埋めてあるのじゃ✨

ワシが遺言で「激ヤバ事態が起こった時しか開けちゃダメ」と言い残したため、未だ掘り返された事はない。

ん?お宝が何かって?…それは内緒ぞ🤫 pic.twitter.com/A5QuPya4TX

法隆寺には3つの「伏蔵」があるそうですが、伏蔵って何かというと「埋没された蔵」のことで、徳川埋蔵金とかあのような感じ…。

伏蔵には、聖徳太子が法隆寺ピンチの時に、保管している財物を使用するようにと言い残したものが眠っているのではないかといわれています。

しかし、誰も見たことがないのでこれは七不思議の象徴ともいえるでしょう。

皆さんは伏蔵の中には何が納められていると思いますか?

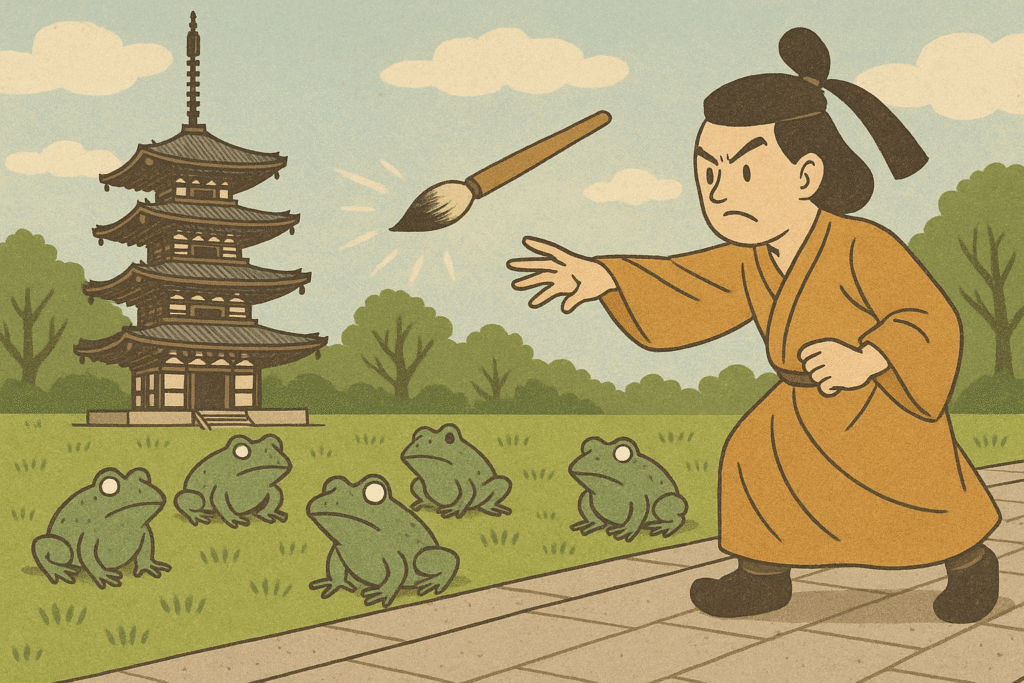

因可池(よるかのいけ)

法隆寺のカエルはすべて片目になった!と何とも嘘か誠か、七不思議らしい内容です。

聖徳太子が学問に没頭しているとき、カエルの声がたまらなくうるさく感じたのか、持っていた筆をカエルにめがけて投げたところ、すべてのカエルの目が片目になったとか…

太子さん案外短気?

それとも神通力みたいな不思議な力があったのでしょうか?

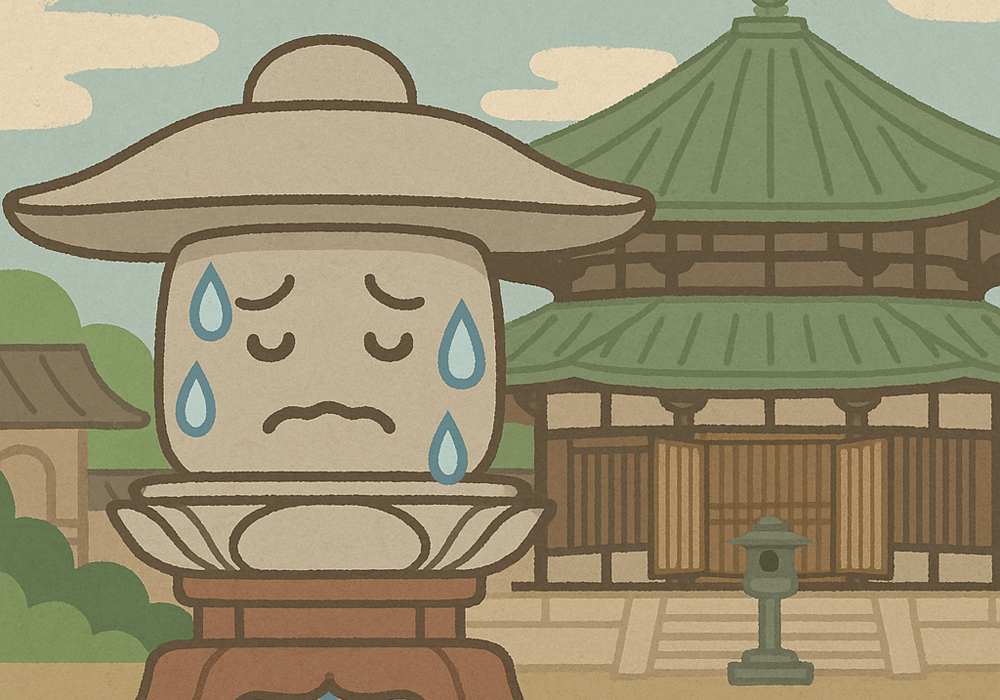

夢殿の礼盤(らいばん)は汗をかく

礼盤とはお坊さんが座る台のことで、この礼盤の下は汗をかくということです。

しかしこれは、結露によるもので化学的に立証されているのですが、原因がわからなければ怪奇現象になっていたかも知れませんね。

法隆寺の境内は蜘蛛が巣を張らない

蜘蛛の巣はもちろんですが、燕も巣を作らないといわれています。

生き物さえも住み家としないともなると、本当に神聖な場所なのでしょうか?

しかし、蜘蛛の巣は発見されているそうですよ。

言い伝えとはいえ、法隆寺は歴史がありそれだけの風格と威厳のあるお寺なのだということなのでしょう。

雨だれによる穴が開かない

法隆寺の石は雨だれによる穴がありません。

1300年以上、雨にさらされていたら、その部分は雨だれにより穴が開いてしまいます。

法隆寺の石はよほど頑丈なのか?

しかし、これは石の上に石を重ねることにより、キレイさを保っているとのことです。

なんだか無理やり七不思議にカウントされたように感じますが、これも歴史の成す法隆寺だからこそだと思います。

まとめ

法隆寺の七不思議は、どれも史実と伝説の境目にあるようなミステリアスな魅力を放っています。

長い歴史の中で人々の想像と信仰が交錯し、生まれた数々の逸話は、今もなお訪れる人の興味を惹きつけてやみません。

ただの観光ではなく、こうした逸話を知った上で現地を訪れれば、見える景色も少し違ってくるかもしれません。

歴史のロマンと謎に触れる、そんな視点で法隆寺を歩いてみてはいかがでしょうか。