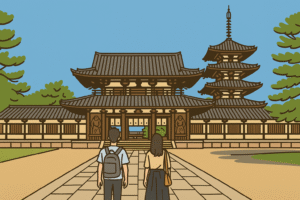

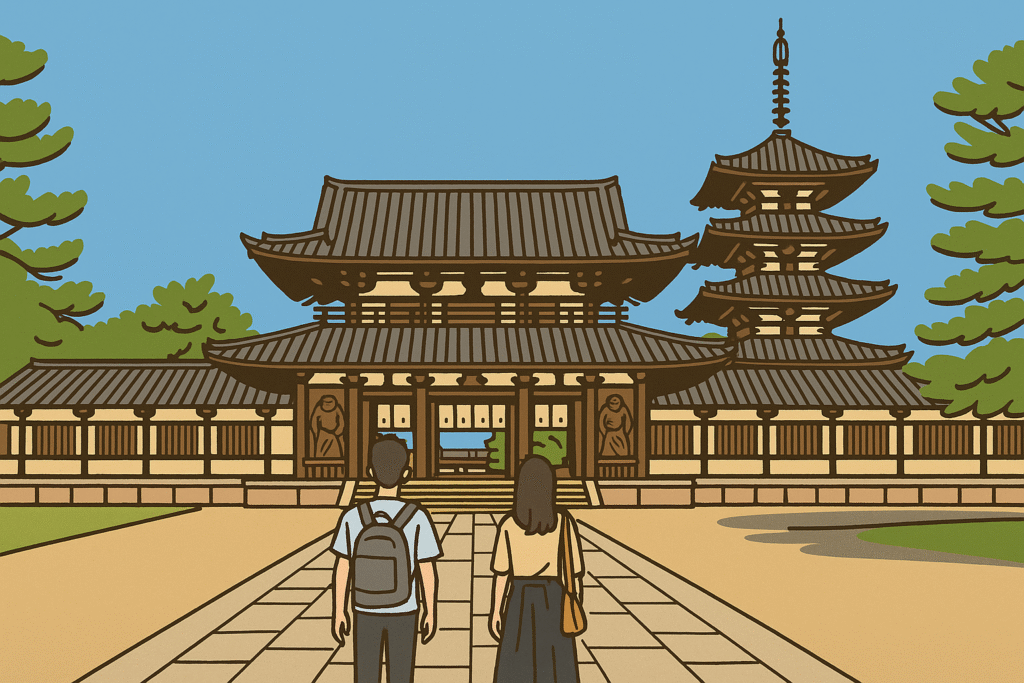

「柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺」──この有名な俳句の舞台でもある法隆寺は、日本が誇る世界最古の木造建築として知られています。

しかし、この法隆寺は一体「誰」が建てたのでしょうか?

そしてその建設にはどのような目的や背景があったのでしょうか?

さらに、象徴的な五重塔や東大寺との関係についても詳しく解説します。

法隆寺の関連記事一覧

法隆寺は誰が建てたの?

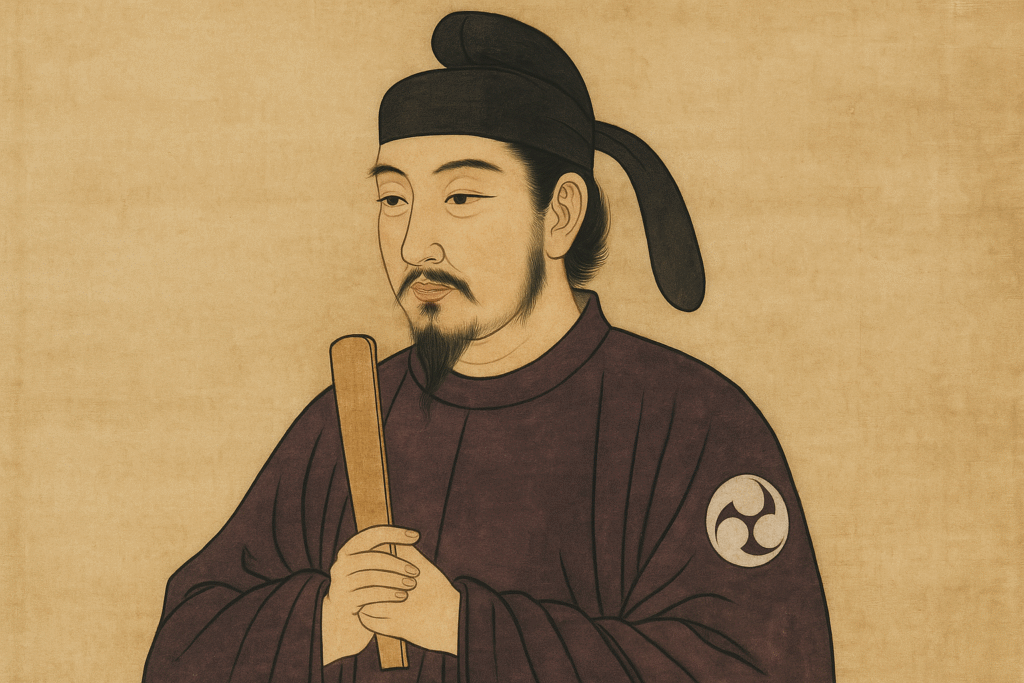

聖徳太子

法隆寺を建てたのは、ズバリ「聖徳太子(しょうとくたいし)」です。

この名前を聞けば、「ああ、昔の一万円札の人でしょ?」「十七条の憲法の人だよね」と思い浮かべる方も多いかもしれません。

でも、実際のところ聖徳太子がどんな人物だったのか、詳しく知っている人は少ないのではないでしょうか?

ここでは、法隆寺を建てた人物としての聖徳太子について、簡単にご紹介します。

聖徳太子はどんな人?

聖徳太子は飛鳥時代の皇族であり政治家です。父は第31代・用明天皇、母は穴穂部間人皇女(あなほべのはしひとのひめみこ)という高貴な家柄に生まれ、皇族の第二皇子、つまり次男として誕生しました。

また、史上初の女性天皇・推古天皇は聖徳太子の叔母にあたり、太子は蘇我馬子とともに推古天皇の政治を支えました。

この時代、天皇を中心とした「中央集権国家」の体制づくりが始まり、日本の政治が大きく動いていく転換期でもありました。

法隆寺が建てられた頃は中国の「隋(ずい)」との国際交流も活発で、遣隋使を派遣して大陸の先進的な制度を学び、「冠位十二階」や「十七条憲法」などの改革を進めたのも、太子の功績として知られています。

驚きのエピソードもたくさん!

聖徳太子には、逸話や伝説も数多く残されています。

たとえば、2歳のときに東の空へ向かって合掌し「南無仏(なむぶつ)」と唱えたという話や、人々の話を一語一句聞き逃すことなく、10人の話を同時に聞き分けて理解したという驚きの逸話も。

その聡明さから、「豊聡耳(とよさとみみ/とよとみみ)」と称されたとも言われています。

現代であれば、「1人ずつ喋ってくれ〜〜!」と叫びたくなるような状況を、スラスラ理解できたなんて本当にスゴイですよね!

実は紙幣の常連さん!?

また、聖徳太子は日本の紙幣にも何度も登場している人物です。

最初に採用されたのは1930年(昭和5年)の100円札。

その後、千円札・五千円札・一万円札といった高額紙幣にも肖像が使われ、累計7回も登場するという超常連ぶり!

現代の日本人にとって「聖徳太子=紙幣の顔」というイメージが強いのも納得です。

法隆寺が建てられた目的は?

聖徳太子の父である用明天皇が自身の病気平癒のため寺を建立しようとしましたが、途中で崩御してしまいます。

聖徳太子はその意思を引き継いで建てたのが法隆寺です。

用明天皇は、第31代天皇で、仏教を深く信仰し王朝においても仏教を公認してからは、皇族の中でも仏教が盛んに信仰され、後の仏教隆盛に繋げたということになるのです。

後の東大寺を建てた聖武天皇や光明皇后なども仏教を深く信仰し、有名な東大寺大仏殿を建立したことは、とてもうなずけますね。

奈良の地は、古くから仏教ととても密接した、歴史のある地だということがよく分かります。

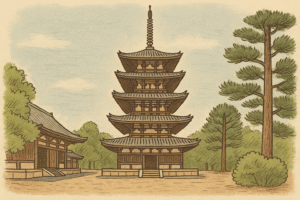

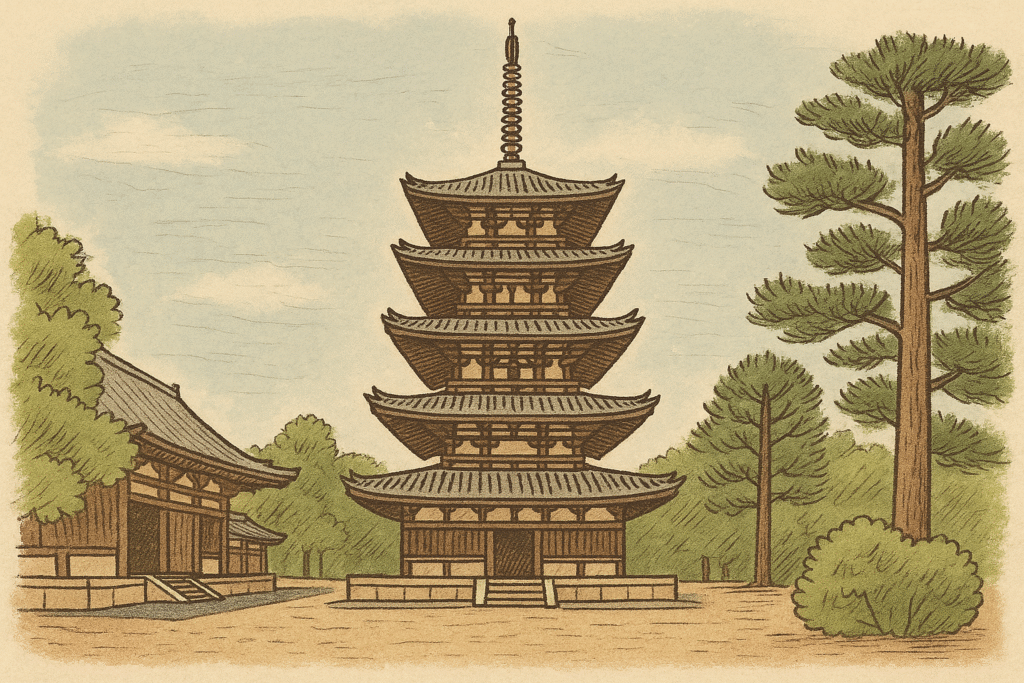

法隆寺五重塔は誰が建てたの?

法隆寺五重塔も、法隆寺の創建と同じく、聖徳太子が父・用明天皇の遺志を継いで建立したとされています。

具体的に「五重塔を誰が設計し、誰が建てたのか?」という詳細な記録は残っていませんが、607年に建てられた法隆寺の西院伽藍の中心建築の一つであり、飛鳥時代から現存する世界最古の木造塔です。

また、法隆寺は670年に一度火災で全焼し、その後再建されたという説(再建説)があります。

そのため、現在の五重塔は再建されたものであり、再建は8世紀初頭(奈良時代)に完了したと考えられています。

それでも建築様式は飛鳥様式を色濃く残しており、最古の建造物群に数えられる点に変わりはありません。

法隆寺はいつ建てられたの?

法隆寺は、推古607年の飛鳥時代に建てられました。

歴史の教科書で飛鳥時代は必ず登場し、本当にそんな時代があったのか?

と思ったことはありませんか?

令和の時代を迎え、飛鳥時代などもう忘れられてもおかしくない時代です。

しかし、法隆寺などの存在により、それらの歴史は見事に語り継がれています。

これほどの歴史や文化を残す時代背景には、かなりの影響力のある人物が政治を司り支配していたかがうかがえますね。

それが聖徳太子だったのか?

それは皆さんのご想像にお任せします。

法隆寺に現存する全ての建物建設に聖徳太子が関わったわけではない

法隆寺を「建てた人」として有名なのは聖徳太子ですが、現在の法隆寺に立ち並ぶ全ての建物を太子が建てたわけではありません。

聖徳太子が関わったとされる「創建当初」の建物(607年頃)

- 金堂(こんどう)

- 五重塔(ごじゅうのとう)

- 中門(ちゅうもん)

- 回廊(かいろう)

実は、法隆寺の建物群は1300年以上にわたって増改築や再建を重ねてきた歴史があります。

たとえば、法隆寺の中心部である西院伽藍には、五重塔や金堂といった飛鳥時代にさかのぼる建物がありますが、670年に一度火災で焼失したとされており、その後、8世紀初頭に再建されたという「再建説」が有力です。

つまり、私たちがいま目にしている建築物は聖徳太子の時代に建てられた“オリジナル”ではない可能性が高いのです。

さらに、夢殿で有名な東院伽藍は、聖徳太子の死後およそ100年経った奈良時代(739年頃)に太子を偲んで建てられたものです。

このように、法隆寺には「太子ゆかりの建物」もあれば、「太子を偲んで後の時代に造られた建物」もあります。

また、宝物館である大宝蔵院や、西円堂、伝法堂などの建物も、中世や近世以降に建てられたり移築されたものです。時代を経て、僧侶や信者たちの手によって、少しずつ寺の規模や形が整えられてきたのです。

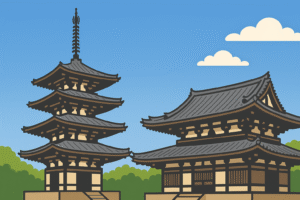

西院伽藍(さいいんがらん)

※世界最古の木造建築群として有名(7世紀末~8世紀初め)

| 建物名 | 概要 |

|---|---|

| 金堂(こんどう) | 本尊・釈迦三尊像を安置する仏堂。607年創建、現存最古の木造建築。 |

| 五重塔(ごじゅうのとう) | 高さ約31.5m。仏舎利を納めた日本最古の塔。 |

| 中門(ちゅうもん) | 金堂と五重塔の南側に位置する門。左右に金剛力士像が立つ。 |

| 回廊(かいろう) | 中門と金堂・五重塔を囲む廊下状の建物。 |

| 大講堂(だいこうどう) | 法会や仏教の学習が行われた建物。990年に再建されたものが現存。 |

| 鐘楼(しょうろう) | 梵鐘が吊るされる建物。 |

| 経蔵(きょうぞう) | 経典などの教典を納めた蔵。 |

| 聖霊院(しょうりょういん) | 聖徳太子を祀る霊廟。 |

東院伽藍(とういんがらん)

※聖徳太子の没後、斑鳩宮跡に建立された太子信仰の中心地(739年頃創建)

| 建物名 | 概要 |

|---|---|

| 夢殿(ゆめどの) | 八角円堂。太子信仰の象徴。救世観音像を安置。 |

| 舎利殿(しゃりでん) | 仏舎利(釈迦の遺骨)を納めた建物。 |

| 伝法堂(でんぽうどう) | 飛鳥時代の住宅建築を移築したものとされる。 |

| 絵殿(えでん) | 聖徳太子の伝記絵「聖徳太子絵伝」を安置。 |

| 舎利塔(しゃりとう) | 舎利を納める塔。詳細非公開なことも多い。 |

| 鐘楼(しょうろう)・経蔵(きょうぞう) | 西院伽藍と同様の機能を持つ建物。 |

その他の施設・建物群(法隆寺敷地内)

| 建物名 | 概要 |

|---|---|

| 西円堂(さいえんどう) | 薬師如来を本尊とする円形の仏堂。 |

| 大宝蔵院(だいほうぞういん) | 宝物館。玉虫厨子・百済観音像などを所蔵。 |

| 食堂(じきどう) | 僧の食事や修行の場。現在は非公開。 |

| 三経院(さんぎょういん) | 法華経などの経典を講義する道場。 |

法隆寺は誰が建てた?【まとめ】

法隆寺は、聖徳太子が父・用明天皇の遺志を受け継いで建てた歴史ある寺院です。

飛鳥時代の607年に創建され、五重塔をはじめとする西院伽藍は日本建築史の宝とも言える存在です。

東大寺とは時代や目的も異なりますが、いずれも仏教の信仰と国家の安定を願って築かれた重要な寺院です。

こうした歴史を知ることで、法隆寺の魅力をより深く感じられるのではないでしょうか。