奈良県にある世界遺産「法隆寺」は、飛鳥時代の仏教文化を色濃く残す貴重な建築群です。

特に五重塔や金堂、夢殿などの見どころは、修学旅行や観光でも定番のスポットとして知られていますね。

でも、「どこから回ればいい?」「見逃せない建物は?」「豆知識も知っておきたい」…そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか?

この記事では、法隆寺の見どころとおすすめの回り方をセットで分かりやすく解説します。

初めての方でも安心して観光できるよう、所要時間の目安や建築の豆知識もたっぷり紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

法隆寺の関連記事一覧

法隆寺とは?基本情報と歴史の豆知識

奈良県斑鳩町に位置する法隆寺(ほうりゅうじ)は、世界最古の木造建築群を今に伝える、非常に貴重な仏教寺院です。

推古天皇の命を受けて、聖徳太子が607年ごろに建立したとされており、飛鳥時代の技術や思想を色濃く残しています。

境内の広さはなんと約18万7千平方メートル。東京ドームでいうと約4個分の広さに相当し、西院伽藍と東院伽藍の2つのエリアに分かれています。

1993年には、ユネスコの世界文化遺産として登録され、日本を代表する古代寺院として海外からも注目を集めています。

多くの国宝・重要文化財が保存されており、文化的価値も非常に高いのが特徴です。

そして何よりも注目したいのが、飛鳥時代の建築がほぼそのまま現存している点です。

金堂や五重塔は、1300年以上にわたって風雨や地震に耐えてきた奇跡の構造。木造建築の耐久性と、日本人の高度な技術力の象徴ともいえるでしょう。

法隆寺の見どころと豆知識|建築の魅力

法隆寺には、飛鳥時代の建築技術や仏教美術が色濃く残る、数々の見どころがあります。

なかでも、五重塔・金堂・夢殿といった建物は、それぞれに歴史と伝説があり、じっくりと観察する価値があります。

ここでは、法隆寺を訪れるならぜひ押さえておきたい建物や、その魅力的な建築様式について紹介していきます。

中門(ちゅうもん)

1994年4月6日

— ⭐as⭐ (@as76193158) February 2, 2025

🔴 法隆寺 中門#奈良県#法隆寺 pic.twitter.com/R3cqHe0Yi2

南大門をくぐった先に見えてくるのが中門です。

左右に立つ金剛力士像は、「あ形」と「ん形」の口で仏教のはじまりと終わりを表していると言われています。

おはようございます。本日も宜しくお願いします。

— kaz23 (@kanyoshi1964) June 18, 2025

法隆寺中門金剛力士像(2022.7.17) pic.twitter.com/z7BvzQvlaZ

この金剛力士像は、土で作られた像としては現存最古。

ただし「ん形」の像は傷みが激しく、現在は木造で復元されています。

その迫力ある姿は、まさに見どころの一つ。修学旅行の記念写真スポットとしても定番ですね。

金堂(こんどう)

【7月18日】

— スマ本屋三洋堂橿原神宮店 (@SANYODOKSHRJG) July 17, 2025

おはほんございます📚

今朝の #橿原市 は、日差しが届く金曜日。

夏空が戻ってきそうです☀️

熱中症対策は万全に。

いよいよ学校は夏休み⛵️

1学期の遅れは夏休みに取り返そう!

もちろん、楽しい思い出も作ろうね😉

本日もよろしくお願いします!

📷#法隆寺 金堂(飛鳥時代、国宝) pic.twitter.com/2zO1ez9Rty

金堂は、飛鳥時代の様式が色濃く残る本堂であり、内部には釈迦三尊像(国宝)が安置されています。

止利仏師 とりぶっし Tori Busshi

— 日本美術史bot (@NihonBijutsushi) April 7, 2025

《釈迦如来および両脇侍像(釈迦三尊像)》国宝

623年・7世紀・飛鳥時代

3躯・各銅造・鍍金

奈良・法隆寺(金堂所在)

撮影:小川晴暘(1894–1960)

出典:上野直昭『上代の彫刻』(河出書房、1954) pic.twitter.com/vYNMOdP1w3

この仏像は、聖徳太子の等身大とも言われ、優しく微笑む表情は「アルカイックスマイル」と称される特徴的な造形です。

また、建物外部にも見どころが多く、以下のような飛鳥建築の意匠が細部にまで施されています。

- 雲の形をした「雲斗」「雲肘木」

- 美しい幾何学模様の「卍崩し」

- 人型を模した高欄の柱など

これらの装飾から、当時の職人たちの高い技術と美的感覚を感じ取ることができます。

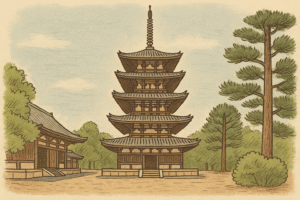

五重塔(ごじゅうのとう)

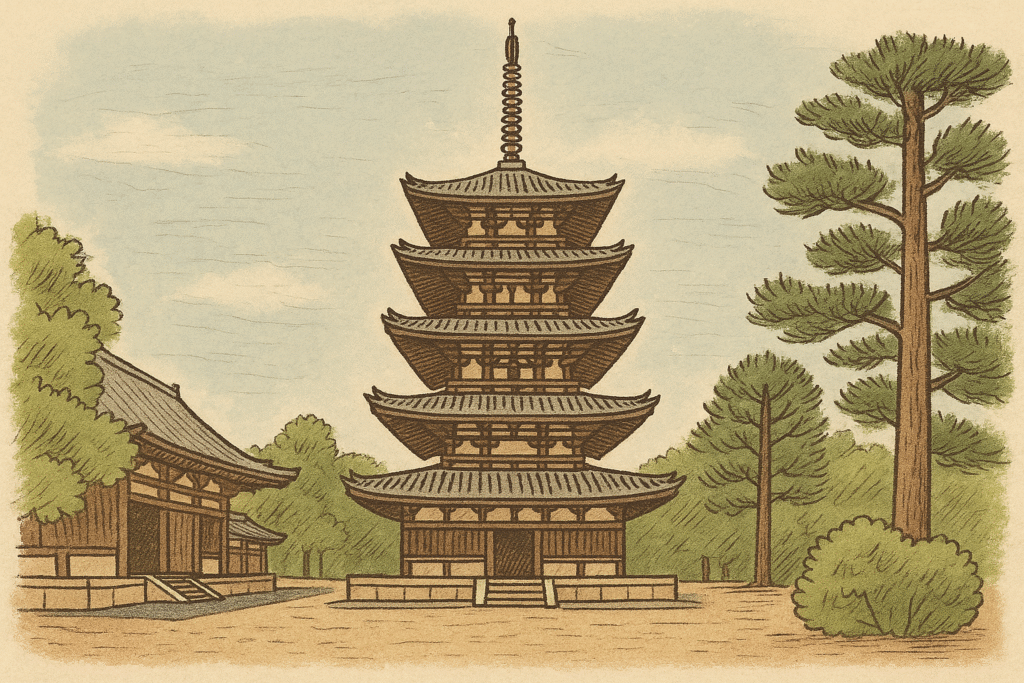

法隆寺のシンボルともいえる五重塔は、高さ約33m。現存する木造の五重塔としては世界最古を誇ります。

注目したいのは、中心を貫く一本の心柱によって支えられている構造です。

この構造により、地震の揺れを各層がうまく逃すようにできており、古代にしてすでに高い耐震性を実現していたことに驚かされます。

また屋根の枚数を数えると、実は「6枚」あることに気づく方も多いでしょう。

これは一番下に「裳階(もこし)」と呼ばれる庇があり、建物を雨風から守るためのものです。

RT 法隆寺の五重塔の相輪部分に付いてる鎌、あれほんと不思議なんですよね

— 幣束 (@goshuinchou) March 23, 2017

相輪に鎌付いてるの五重塔って法隆寺だけ?だよね多分

この鎌が上向きに見えるとその年は豊作、下向きに見えると凶作になると伝わる pic.twitter.com/qMF1XZaVMg

さらに、五重塔の頂部には、鎌のようなものが複数突き刺さっているのも特徴です。

これは「雷除け」あるいは「聖徳太子の怨霊を鎮めるため」といった説があり、謎めいた存在感を放っています。

大講堂(だいこうどう)

【7月16日】

— スマ本屋三洋堂橿原神宮店 (@SANYODOKSHRJG) July 15, 2025

おはほんございます📚

今日の #橿原市 は、曇がちのお天気。

午後には雨が降る予報。

今日は、#駅弁記念日🍱

1885年のこの日、日本初の駅弁が発売

崎陽軒のシウマイ弁当が好き😋

皆さんの好きな駅弁は何ですか?

本日もよろしくお願いします!

📷#法隆寺 大講堂(990年再建、国宝) pic.twitter.com/Xcy9io0seA

金堂や五重塔の北側に位置する建物で、平安時代に再建されたものです。

内部には薬師三尊像が安置されており、僧侶たちの修行の場としても使われていました。

大宝蔵院(だいほうぞういん)

法隆寺大宝蔵院#法隆寺大宝蔵院#奈良まほろばソムリエ検定勉強中 pic.twitter.com/rdulL3pLAs

— 岡田一也 (@chibireolion1) September 15, 2023

法隆寺の宝物を収める施設で、なかでも有名なのが百済観音像(国宝)と玉虫厨子(国宝)です。

かつて法隆寺大宝蔵院を訪れた際、百済観音像の前でワタクシメの足は釘付けになりました。

— ぱごすけ (@pagos_ke) March 21, 2020

トップモデルもかくやと思わせるスタイルと全身から放たれる気品に瞬時に魅入られてしまったのです。

なんとか時を遡り、飛鳥時代のフレッシュな彼女に謁見したいものです。#新美の巨人たちスペシャル pic.twitter.com/te2GnI0PQ2

- 百済観音像:すらりとした体型と優しい表情が印象的な仏像。高さは約2m。

- 玉虫厨子:名前の通り、かつて玉虫の羽で装飾されていたという豪華な仏具。

これらの国宝は、飛鳥時代の美意識や工芸技術の粋を今に伝える貴重な存在です。

回廊(かいろう)

外つ国からご旅行で日本に来られるみなさん。どうぞこんな安っぽいもんを「日本の伝統建築」なんて思わんといてください。

— 菅野完 (@noiehoie) February 27, 2024

大阪万博のこんなもんみやんでも、「釘一本使わない日本の伝統建築の凄さ」は、どちらも大阪から電車40分の、奈良・法隆寺の回廊や京都・東福寺の通天橋でご覧ください。 https://t.co/tWrrQj5Q8V pic.twitter.com/aVaVEVG2GU

五重塔と金堂をぐるりと囲む回廊は、緩やかに膨らんだ柱「エンタシス」が使われているのが特徴です。

この手法はギリシャ建築にも見られるもので、飛鳥時代の国際的な交流を思わせる造形美です。

夢殿(ゆめどの)と東院伽藍

視覚的な効果に関して、日本建築だと法隆寺夢殿(奈良時代に創建、鎌倉時代に改修、国宝)の内転び(柱を内側に傾ける)が有名。

— 金鯱城 (@nagjo1612) July 17, 2025

韓国の伝統建築だと、こういった技術が駆使されていて、日本とは違った視点から楽しめる。 pic.twitter.com/EhxTBCBwm8

東側の「東院伽藍」エリアには、聖徳太子を祀るための建物「夢殿」があります。

建物は珍しい八角形で、内部には等身大と伝わる「救世観音像」が安置されています。

この像は長く秘仏とされてきましたが、現在では年に2回(春・秋)に公開されるようになりました。

また、夢殿の八角形の構造は、日本武道館の建築モデルにもなったという豆知識もあります。

武道館の独特の形に、法隆寺の影響があったと知ると、また違った視点で建築を楽しめますね。

法隆寺の回り方と所要時間

法隆寺は「西院伽藍」と「東院伽藍」の2つの主要エリアに分かれています。

それぞれに見どころが点在しており、敷地全体の広さは東京ドーム約4個分ともいわれるほど広大です。

そのため、見学にかかる時間はじっくり回ると約2時間ほどが目安。

特に写真を撮ったり解説を読みながら歩く場合は、それ以上かかることもあります。

ここでは、初めての方でもスムーズに回れるように、基本のおすすめルートを紹介します。

所要時間の目安と観光のコツ

- 【所要時間】ゆっくり回って約2時間(混雑状況により前後)

- 【おすすめ時間帯】午前中〜昼過ぎまでに訪れると比較的空いています

- 【服装】敷地が広いため、歩きやすい靴がおすすめです

おすすめ観光ルート(順番)

- 南大門(スタート)

法隆寺の正門。左右対称の屋根の反りが美しい再建門。 - 中門と金剛力士像

写真スポットとしても定番。土製の金剛力士像は世界最古。 - 五重塔・金堂(西院伽藍の中心)

飛鳥様式の真骨頂。心柱構造やアルカイックスマイルに注目。 - 回廊・大講堂

回廊のエンタシス柱や薬師三尊像も見逃せません。 - 大宝蔵院(宝物展示)

百済観音像・玉虫厨子など国宝多数。じっくり見ると30分以上かかることも。 - 夢殿と東院伽藍(ラスト)

聖徳太子の想いを伝える八角形建築。東側エリアで静かに余韻を味わえます。

回る順番にルールはある?

法隆寺の拝観には決まった順路はありません。

しかし、一般的には「西院伽藍 → 大宝蔵院 → 東院伽藍(夢殿)」という順番で回るのが効率的です。

途中、パンフレットや案内板を参考にしながら、自分のペースで散策するのが一番の楽しみ方でしょう。

西院伽藍と東院伽藍って何が違うの?

法隆寺は大きく2つのエリアに分かれています。

それが「西院伽藍(さいいんがらん)」と「東院伽藍(とういんがらん)」です。

それぞれに見どころや役割が異なっており、理解して回るとより楽しめます。

西院伽藍|法隆寺の中心エリア

【7月14日】

— スマ本屋三洋堂橿原神宮店 (@SANYODOKSHRJG) July 13, 2025

おはほんございます📚

暑さにも慣れてきたような気もする、月曜日。

でも、やっぱり暑いものは暑い🥵

今日は、お天気下り坂。

惠みの雨は降るかしら?

今週は、#法隆寺 でご挨拶。

奈良の修学旅行の定番。思い出ありますか?

今週もよろしくお願いします!

📷西院伽藍からスタート😉 pic.twitter.com/2tKzGJwJOR

西院伽藍は、推古天皇の時代に聖徳太子の発願によって建立された、法隆寺の創建当初から存在する中枢部です。

最も歴史的価値の高い建物群が集まっており、飛鳥時代の仏教建築が現存する世界的にも貴重な場所となっています。

- 中門:金剛力士像が立つ法隆寺の入口

- 五重塔:世界最古の木造塔。耐震構造が話題に

- 金堂:釈迦三尊像などの飛鳥仏が安置

- 回廊:エンタシス柱など建築様式に注目

- 大講堂:僧侶の修行の場。薬師三尊像を安置

これらはすべて、飛鳥時代の様式を色濃く残すエリアであり、まさに法隆寺の「核」と言える存在です。

東院伽藍|聖徳太子を祀る静寂の空間

2024.10.30②

— hana Fuji0420 (@hanafuji0420) November 9, 2024

法隆寺 東院伽藍

国宝夢殿で特別公開中の聖徳太子の肖像と伝わる秘仏、救世観音を鑑賞。

御朱印所で救世観音の御朱印を拝受。

その後西円堂を参拝。

本尊薬師如来の御朱印を拝受しました。#法隆寺 #聖徳太子#救世観音#薬師如来#御朱印 pic.twitter.com/3YKR8kBAGV

東院伽藍は、西院伽藍から少し離れた場所にあり、聖徳太子を偲ぶための祈りの空間として整備されました。

- 夢殿:八角形の建物で救世観音像を安置

- 絵殿・舎利殿:太子信仰にまつわる建物が並ぶ

西院伽藍が「仏教の実践と学び」の場だとすれば、東院伽藍は「祈りと信仰」の場とも言えるでしょう。

観光客の数も比較的少なめで、静かに巡れるエリアとしてもおすすめです。

法隆寺観光をより楽しむ豆知識

法隆寺をただ見て回るだけではもったいない!

ここでは、観光をより深く楽しめるよう、法隆寺にまつわるちょっとした豆知識を紹介します。

建築に見る飛鳥時代の意匠とは?

法隆寺の建物には、飛鳥時代独特の建築技法が随所に見られます。

特に注目したいのが、以下の3つの装飾です。

- 雲斗(くもと)・雲肘木(くもひじき)

雲のような形をした木組みの部材。金堂などで見られる。 - 卍崩し(まんじくずし)模様

卍を崩して連続的に配置した意匠。高欄(手すり)などに施されている。 - 人型の高欄柱

人の形を模したようなデザインで、仏教的な意味が込められているという説も。

こうした細かな造形に注目することで、建築そのものが当時の“文化財”であることを実感できます。

世界最古の木造建築は本当に1300年以上前?

五重塔などの建築が本当に飛鳥時代から現存しているのか?と疑問に思う方もいるかもしれません。

実は、法隆寺五重塔の中心柱「心柱(しんばしら)」は、昭和の修理時に年輪年代法で調査され、594年に伐採されたヒノキであることが判明しました。

つまり、建築されたのは605〜607年ごろとされており、五重塔の心柱だけで1400年以上の歴史を証明していることになります。

現代の技術でも再現が難しい構造と耐久性をもつ法隆寺。

そこに飛鳥の叡智と、時代を超えた信仰の深さが垣間見えるのではないでしょうか。

法隆寺に伝わる“七不思議”とは?

法隆寺には、古くから「七不思議」と呼ばれる不思議な伝承や言い伝えが残されています。

たとえば「蜘蛛が巣を作らない」「雨だれで石に穴が開かない」「逆さ柱がある」など、一見すると信じがたいような現象も含まれています。

科学的な解釈では説明しきれないものも多く、信仰の場としての神秘性やロマンを感じられる要素のひとつです。

法隆寺の七不思議とは?伝説と謎に包まれたエピソードを徹底解説!

まとめ|法隆寺で飛鳥の時間を体感しよう

法隆寺は、五重塔や金堂といった建築物をはじめ、仏像や宝物、さらには夢殿に至るまで、見どころと豆知識が詰まった歴史の宝庫です。

建築の意匠や構造に注目すれば、飛鳥時代の技術の高さを実感でき、聖徳太子ゆかりの地としての側面からは、古代日本の精神文化を感じることができます。

また、西院伽藍と東院伽藍の違いや、おすすめの回り方・所要時間を知っておくことで、よりスムーズに観光ができるはずです。

「ただ見る」から「理解しながら楽しむ」へ――。

そんな深い体験を、法隆寺ではきっと味わうことができるでしょう。

歴史が好きな方も、観光で初めて訪れる方も、飛鳥の時代へとタイムスリップしたような時間を、ぜひ現地で体感してみてください。