法隆寺は、日本最古の木造建築として世界遺産にも登録されている名刹です。

そんな歴史ある寺院を訪れたら、記念に美しい風景を写真に収めたくなりますよね。

しかし、法隆寺には撮影が禁止されている場所もあり、また他の参拝者への配慮も欠かせません。

この記事では、法隆寺でのおすすめ撮影スポットや見逃せない建築美、そして注意すべきマナーや禁止エリアについて分かりやすく解説していきます。

春や秋など、季節ごとのベストショットもぜひ参考にしてください。

法隆寺の関連記事一覧

法隆寺の撮影スポットおすすめ5選

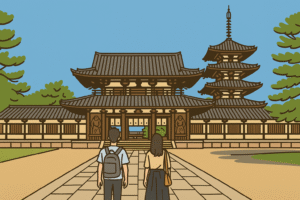

南大門

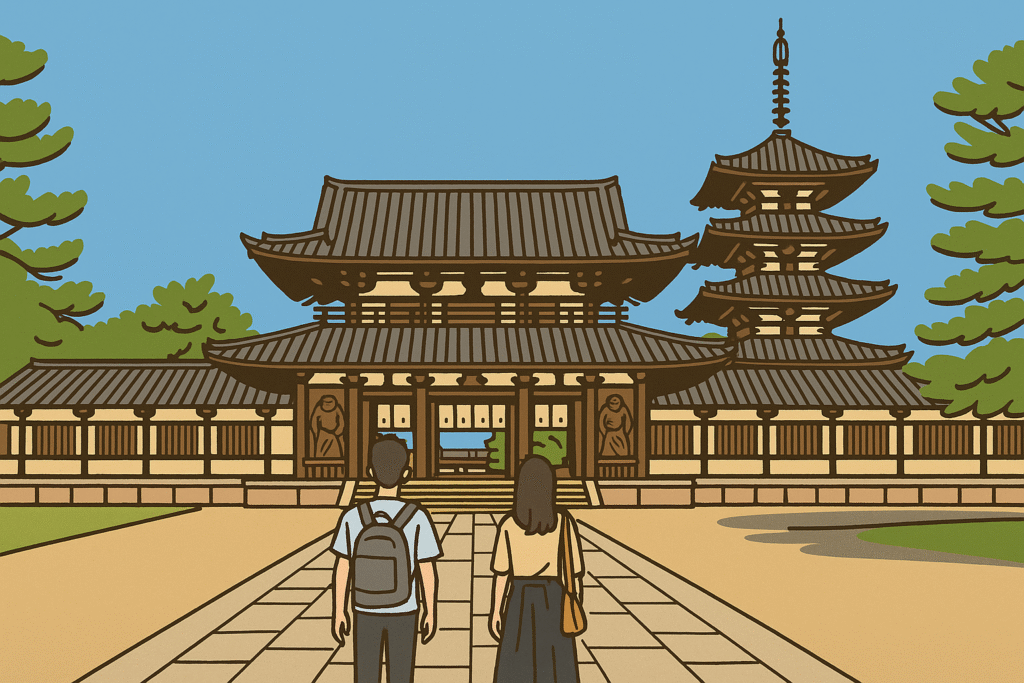

法隆寺南大門(奈良県斑鳩町)

— 埋木 (@umoregi01) May 15, 2025

世界遺産•法隆寺の総門に当たる門で、現在のものは室町時代の1438年に建てられたものだそう。軒の反りがお見事。国宝。 pic.twitter.com/CPIqSYNiGj

法隆寺を訪れたら一番初めに出迎えてくれるのが南大門です。

まずは法隆寺の記念すべき代一枚目として南大門全体の撮影はいかがでしょうか?

人の往来が多少はあると思いますので、南大門だけを撮影するのは難しいかも知れません。

また、南大門へ続く道は整然と並べられた床石が敷かれていますが、南大門の階段の前に鯛のような形をした「鯛石」があります。

昔、大和盆地が反乱に遭ったとき、海から一匹の鯛があらわれ、南大門の前に舞い落ちて、南大門から向こうには水が来なかったという伝説があり、鯛はそのまま石になったということです。

この鯛石は、大和川の氾濫の危機から法隆寺を守ったとされ、鯛石を踏んでお参りすると水難に合わないという御利益があるそうなので、踏みながら撮影するのも面白いかもしれませんね。

中門

法隆寺 中門(奈良県斑鳩町)

— 埋木 (@umoregi01) May 18, 2025

西院伽藍の本来の入口にあたる中門は飛鳥時代のものとされています。エンタシスの柱と四間二戸の特徴的な作りをしています。両脇には金剛力士像が。 pic.twitter.com/6KryuUutD6

建物の建築や装飾的な技法が撮影ポイントです。

柱の形は「エンタシア」とよばれ、上下が細く真ん中は太くなっている形をしています。

法隆寺では、回廊がありますがその柱もエンタシアの柱がいくつも見られます。

法隆寺の柱はギリシャのパルテノン神殿の柱がモデルになったのでは?という説があるようです。

飛鳥時代には既にギリシャの文化が日本に伝わっていたのでしょうか?

その他にも「卍崩し」「人字型割り束」など細部にわたって飛鳥建築の特徴が沢山見られますので、ぜひ撮影のポイントにしてみてください。

他にも左右に立ち並ぶ金剛力士像も撮影ポイントです。

迫力のある金剛力士立像は高さ約3.8mあり身が引き締まります。

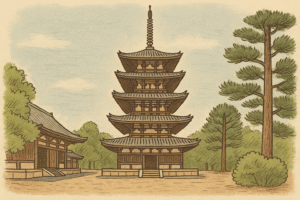

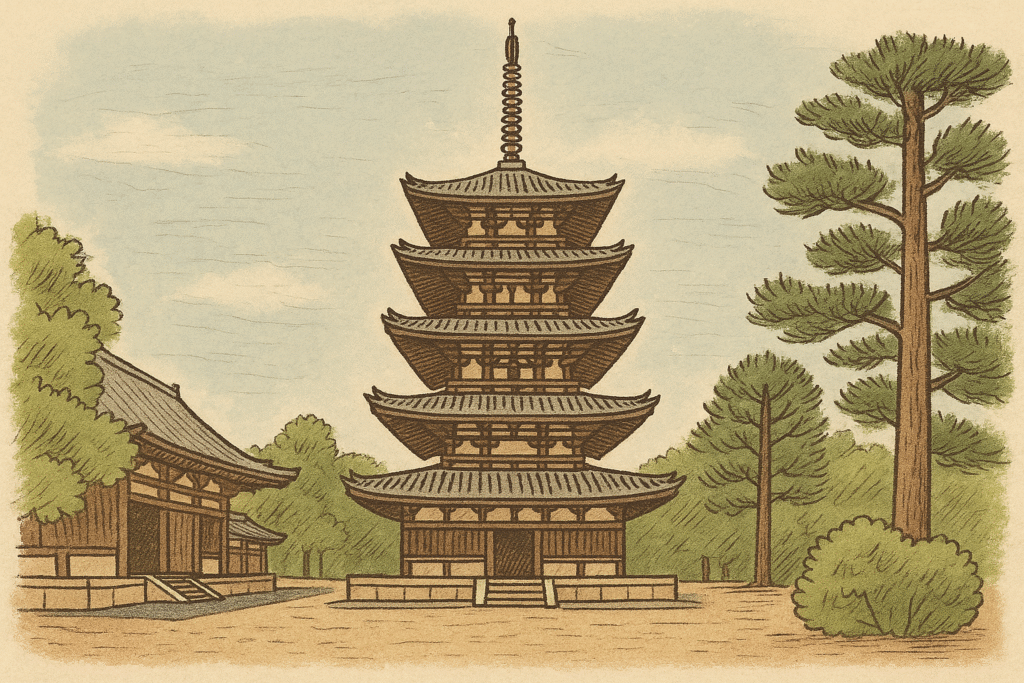

五重塔

法隆寺の撮影スポットに絶対に欠かすことができないひとつではないでしょうか?

五重塔の高さは約32mあり、真下から撮影するとアングル的に厳しくなるので、まず中門辺りから全体の姿を撮影してみては?

何といっても法隆寺の五重塔は、世界最古の木造建造物なので絶対にお見逃しなく!

そして、法隆寺の相輪にも注目です。

相輪の下の方に草刈りのときに使用する鎌が付けられており、何だか不思議というか怖いというか、こちらもぜひ撮影してみてください。

この鎌は、落雷避けとか聖徳太子の怨念をおさめるためなど、さまざまな説がありますが真相はいかに?

しかし、撮影後に写ってはいけないものがあったとしても、責任は負いかねます。

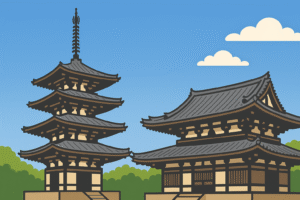

金堂

【7月18日】

— スマ本屋三洋堂橿原神宮店 (@SANYODOKSHRJG) July 17, 2025

おはほんございます📚

今朝の #橿原市 は、日差しが届く金曜日。

夏空が戻ってきそうです☀️

熱中症対策は万全に。

いよいよ学校は夏休み⛵️

1学期の遅れは夏休みに取り返そう!

もちろん、楽しい思い出も作ろうね😉

本日もよろしくお願いします!

📷#法隆寺 金堂(飛鳥時代、国宝) pic.twitter.com/2zO1ez9Rty

建物全体の撮影はもちろんですが、まず中門辺りから五重塔と合わせて撮影してみてはいかがでしょうか?

法隆寺の金堂でも「雲斗(くもと)」「雲形肘木(くもがたひじき)」などの建築技法なども撮影ポイントにしてみてください。

また、五重塔を背景になるように金堂を撮影したり、金堂を背景に五重塔を撮影したりするのもおすすめです。

撮影のときはアングルも工夫するとベストショットが狙えますよ。

回廊

法隆寺

— ようかん (@youkan2010t) April 13, 2024

回廊もすばらしい pic.twitter.com/EaO8eNjyrQ

法隆寺の五重塔と金堂を囲むように長い回廊が続いています。

どのアングルからもおすすめですが、南大門にもあるエンタシアと呼ばれる柱がずらりと並んだ回廊は圧巻です。

回廊から撮影する五重塔や金堂も撮影スポットにふさわしいおすすめのポイントです。

桜の季節や紅葉の季節に映える撮影スポットにもなるのではないでしょうか?

夢殿

視覚的な効果に関して、日本建築だと法隆寺夢殿(奈良時代に創建、鎌倉時代に改修、国宝)の内転び(柱を内側に傾ける)が有名。

— 金鯱城 (@nagjo1612) July 17, 2025

韓国の伝統建築だと、こういった技術が駆使されていて、日本とは違った視点から楽しめる。 pic.twitter.com/EhxTBCBwm8

法隆寺の夢殿も見逃すことが出来ません。

夢殿は八角形の木造建造物で、秘仏の救世観音が安置されています。

正面から撮影をしたり、各階段と階段の間から撮影をしたりするのもおすすめです。

少し離れた距離から撮影すると全体がキレイに撮れるのではないでしょうか?

春の頃にはしざれ桜が撮影の演出をお手伝いしてくれます。

法隆寺の撮影で許可、もしくは禁止されている場所はあるの?

法隆寺は大変貴重な仏像などが多く安置されているため、撮影ができないなどの規制があります。

しかし、基本的には法隆寺敷地内の外から見る建物は撮影が許可されているので、注意などされることはありません。

しかし、金堂内部や五重塔内部など、建物の内部に関しての撮影は一切禁止されており、撮影の際はご注意くださいね。

法隆寺での撮影マナーと注意点

マナー

法隆寺は世界遺産にも登録されている貴重な文化財であり、多くの参拝者が静かな時間を過ごしています。

建築の美しさや自然の風景を写真に収めたいという気持ちは誰しもあるものですが、訪れる人みんなが気持ちよく過ごせるよう、撮影時のマナーをしっかり守りましょう。

まず、三脚や一脚の使用は原則として控えるのがマナーです。

特に観光シーズンや土日祝などは参拝客も多く、機材が通行の妨げになる可能性があります。

スタッフの指示があれば素直に従うようにしましょう。

また、フラッシュの使用も避けるのが基本です。

建物や仏像への悪影響を防ぐため、屋外であってもできるだけフラッシュ撮影は控えたほうが無難です。特に堂内は撮影禁止エリアが多く、カメラを構えるだけでも誤解を招くことがあるため注意が必要です。

撮影中に他の参拝者の邪魔にならないよう配慮することも大切です。

長時間同じ場所にとどまる、通路をふさぐ、騒がしくするなどの行為は避けましょう。譲り合いの心を持って撮影を楽しんでください。

さらに、SNS投稿時には他の参拝者の顔が写り込まないよう注意するのも現代ならではのマナーです。プライバシーへの配慮も忘れずに、敬意ある行動を心がけましょう。

こうしたマナーを守ってこそ、法隆寺の美しさを心から感じられるはずです。

ドローンの使用について

近年では、旅行の記録やSNS用にドローンや自撮り棒を使用する方も増えていますが、法隆寺では注意が必要です。

まず、法隆寺の境内でのドローン使用は原則禁止されています。

国宝や重要文化財が多く存在する場所であり、周辺への危険や騒音などの問題もあるため、飛行許可がない場合は絶対に使用しないようにしましょう。

自撮り棒の使用について

また、自撮り棒についても使用を控えるのが望ましいです。

特に混雑時には他の参拝者の邪魔になったり、建物や仏像に接触してしまう恐れがあるため、スタッフに注意されるケースもあります。

撮影機材の使用は、あくまでも他人の迷惑にならない範囲で。法隆寺という荘厳な空間に敬意を払いながら、撮影を楽しんでくださいね。

撮影した写真の使用について

法隆寺の建物や宝物などを撮影した写真・映像を、ブログやSNS、出版物、放送などで使用したい場合には、事前に所定の申請と志納金の納付が必要です。

特に広告や商用利用が含まれる場合には、内容によって使用が断られることもあるため、注意が必要です。

申請はFAXやメールでは受け付けておらず、公式の「写真掲載願」または「映像使用願」を郵送にて提出する形式となっています。

また、使用目的ごとに申請が必要で、1つの素材を複数回使用する場合はその都度申告が求められます。

撮影は許可されていても、その画像を使用・掲載するには別途許可が必要になる点は見落とされがちです。

詳しくは、法隆寺公式サイトにてご確認ください。

法隆寺の撮影スポット【まとめ】

法隆寺の撮影スポットは、南大門や五重塔など世界最古の木造建造物としてとても価値のあるものばかりで、どれも見逃せないものばかりです。

法隆寺は季節を通して、いろいろな法隆寺の姿を魅せてくれます。

皆さんはどの季節に法隆寺を訪れたいですか?

個人的には、春と秋に行ってみたいですね。

桜や紅葉がとても良さそう~

また法隆寺に限りませんが、撮影が許可されている場所や禁止されている場所は必ずあります。

特に撮影禁止場所は看板や、係の人がいらっしゃるので指示に従ってより良い旅にしてくださいね。

法隆寺のベストな写真が撮影できるといいですね。