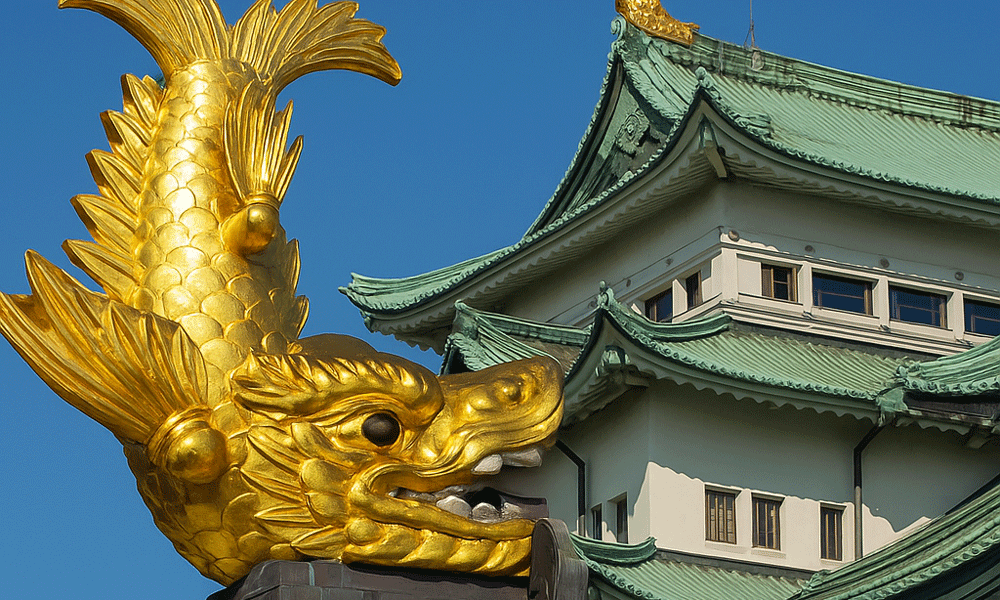

名古屋城のシンボルと言えば、やはり金色に輝く「しゃちほこ」ではないでしょうか。

観光で訪れた際、屋根の上でキラキラ光る姿に目を奪われますよね。

でも、「なぜあんなに有名なの?」「そもそもしゃちほことは何?」「今って乗れるの?」と気になる人も多いはず。

今回は名古屋城の金のしゃちほこの歴史や由来、性別の秘密、過去の地上展示なども含めて、分かりやすく解説します!

名古屋城の関連記事一覧

- 名古屋城と名古屋城駅のコインロッカーまとめ|荷物預かりや料金・サイズ・営業時間

- 名古屋城ライトアップが見える場所はどこ?秋まつりや春の夜桜【2025最新】

- 名古屋城の撮影禁止場所とおすすめ写真撮影スポットまとめ【2025年最新】

- 名古屋城が国宝じゃないのはなぜ?世界遺産になれない理由も徹底解説

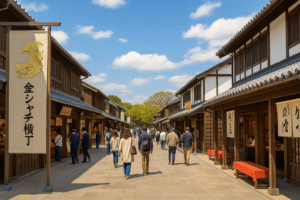

- 名古屋城の「おかげ横丁」みたいなところとは?金シャチ横丁のおすすめ!

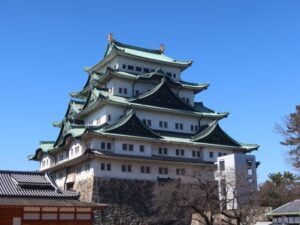

- 名古屋城の天守閣に入れない?木造再建工事はいつまでかかるの?

- 名古屋城はいつ建てられた?なぜ建てられたのか、建てた人や歴史をわかりやすく解説!

- 名古屋城の金のしゃちほこは現在乗れる?なぜ有名?展示や歴史も徹底解説!

- 名古屋城の銅像はなぜ加藤清正?2体ある理由と清正石伝説も解説!

名古屋城の金のしゃちほことは?【基本情報】

そもそもしゃちほことは何?

名古屋城の屋根の上で輝く「しゃちほこ」。

実はしゃちほことは、海に住む想像上の生き物で、魚の体に虎や龍などの特徴を合わせ持っています。

背中には鋭いトゲがあり、頭は虎や龍のような怖い顔をしているのが特徴です。

昔から「火災から建物を守る守り神」として信じられてきました。

火事になると水を噴き出して消すと言われ、魔除けや防火のお守りとして、お城やお寺、大きな建物の屋根の上に飾られるようになったそうです。

名古屋城のしゃちほこの大きさと性別

名古屋城のしゃちほこには、実はオスとメスがあります。

北側に設置されているのがオスで、南側がメス。

オスは高さ2.621m、重さ1272kgで、金の重さは約45.2kg。鱗の数は約110枚です。

一方、メスは高さ2.579m、重さ1215kgで、金は43.4kg使われ、鱗の数は約120枚とオスより多いのが特徴です。

どちらも青銅製で、表面には18金(金75%・銀25%)が使用されています。

この配置には意味があり、冷たい北風からメスを守るために北側にオスが配置されたと言われています。

まさにイケメンならぬ「イケしゃち」ですね。

名古屋城のしゃちほこはなぜ有名?3つの理由を解説!

金のしゃちほこの由来と歴史

名古屋城の金のしゃちほこは、徳川家康が築城した際に取り入れられました。

当時、豊臣秀吉が大阪城に金のしゃちほこを飾っていたことを参考にしたとされ、権力の象徴として金ピカのしゃちほこを天守閣に設置したのです。

しかし、初代のしゃちほこは1945年(昭和20年)の名古屋大空襲で焼失。

その後1959年(昭和34年)に現在の2代目が復元されました。

今のしゃちほこは大坂造幣局で製作され、当時の価格で一対2400万円。

青銅製に18金(金75%、銀25%)が貼られ、樹脂加工で輝きが長持ちするよう工夫されています。

他のお城のしゃちほことの違い

実はしゃちほこは名古屋城だけでなく、愛媛県の松山城や熊本城など他のお城にも設置されています。

しかし、名古屋城のように金で覆われたものは非常に珍しく、大阪城や岡山城にも金のしゃちほこはありますが、こちらは瓦に金箔を貼っているだけ。

名古屋城のしゃちほこは表面すべてが金で装飾されており、その豪華さと珍しさから「金鯱城(きんこじょう)」と呼ばれるほど、全国的に有名になったのです。

名古屋市民にとっての金のしゃちほこの存在

名古屋市民にとって、金のしゃちほこはただの観光シンボルではありません。

学校の校章や会社のバッジ、日用品、食品パッケージなど、街の至る所にしゃちほこのデザインが使われています。

また、名古屋市交通局のキャラクター「ハッチー」もしゃちほこがモチーフ。地元の人々にとっては、有名というよりも身近で当たり前の存在なのです。

名古屋城のしゃちほこは現在乗れる?【最新状況】

過去の地上展示と今後の可能性

現在、名古屋城のしゃちほこは天守閣の屋根上に固定されているため、実際に乗ることはできません。

しかし過去には地上に展示されたことがあります。

2021年には天守閣の耐震工事に伴い、約3ヶ月間地上展示が行われました。

この時は多くの来場者が訪れ、金のしゃちほこを間近で見たり、触ったり、記念撮影を楽しむことができました。

ただし、安全面から実際にしゃちほこの上に乗ることはできませんでした。

今後も耐震工事や修繕などの際には、同様に地上展示される可能性がありますので、公式サイトや名古屋城の最新情報をチェックしてみてください。

過去「乗れるしゃちほこ」(レプリカ)があった

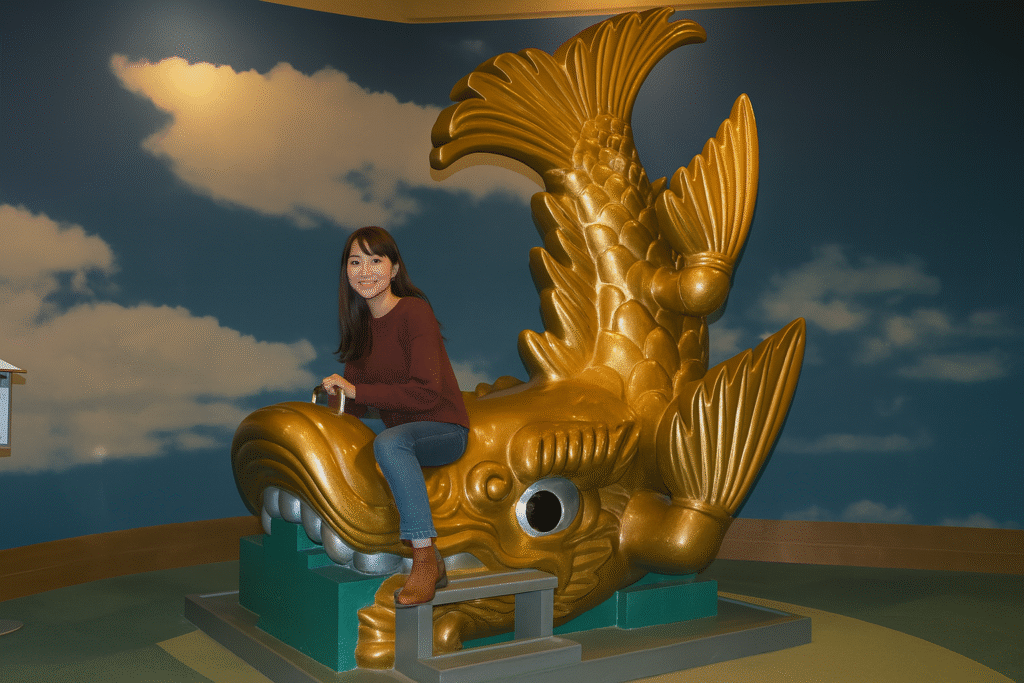

ちなみに名古屋城には、過去に「乗れるしゃちほこ」と呼ばれるレプリカが天守閣前に常設されていた時期があり、観光客がまたがって記念撮影できる人気スポットでした。

ただし、2025年現在も設置されているかは公式発表がなく、最新情報は名古屋城公式サイトで確認してみてください。

円頓寺商店街のハリボテしゃちほこ

名古屋市内の円頓寺商店街には、金のしゃちほこのハリボテが設置されています。

こちらは本物ではありませんが、気軽に立ち寄って記念撮影ができるスポットとして人気です。

ただし、こちらも乗ることはできません。

次回、もし名古屋城のしゃちほこが地上に降りる機会があれば、今度こそ乗れる体験イベントが開催されると面白いですね。

名古屋城で買える金のしゃちほこモチーフのお土産

名古屋城を訪れたら、ぜひ金のしゃちほこをモチーフにしたお土産もチェックしてみてください。

元祖鯱もなか本店 元祖 鯱もなか

自家製粒あんを香ばしい最中で挟んだ和菓子。

大正10年に創製されて以来、100年以上親しまれている名古屋土産の定番です。

10個入りから30個入りまであるので、職場や家族へのお土産にもぴったりです。

金シャチビール

木曽川水系の水を使ったクラフトビール。アルト・ピルスナー・プラチナエール・IPA・名古屋赤味噌の5本セットで、特に「名古屋赤味噌ラガー」は味噌のコクを感じられる名古屋ならではのビールです。

ぴよりん

金のしゃちほこモチーフではありませんが、名古屋駅名物として大人気のひよこ型スイーツ。

将棋の藤井聡太さんが対局中に食べたことで有名になりました。

見た目がかわいく崩れやすいため、持ち帰る際には「ぴよりんチャレンジ」と呼ばれるほど。

運が良ければ、限定の金しゃちカラーぴよりんに出会えるかもしれません。

まとめ

今回は、名古屋城の金のしゃちほこについて、なぜ有名なのか、現在乗れるのか、歴史や性別の違い、そしておすすめのお土産まで詳しく解説してきました。

名古屋城のしゃちほこは、徳川家康が築城した際の権力の象徴として作られ、金で豪華に飾られたことで全国的に有名になりました。

普段は天守閣の屋根の上にあり乗ることはできませんが、過去には修繕工事で地上展示され、間近で見ることができたこともあります。

次に名古屋城を訪れる際は、雄雌の違いや歴史的背景にも注目しつつ、しゃちほこモチーフのお土産を選んでみてください。名古屋の旅がさらに思い出深いものになるでしょう。